南通藍(lán)印花布印染技藝,第一批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄傳統(tǒng)技藝類項(xiàng)目。該項(xiàng)目遍及南通地區(qū)各縣,影響較大的作坊在如皋的石莊、通州的二甲和石港、海門的三陽、啟東的匯龍及南通市區(qū)。

藍(lán)印花布是傳統(tǒng)的鏤空版白漿防染印花,又稱靛藍(lán)花布,俗稱“藥斑布”,距今已有八百余年歷史,最初以藍(lán)草為染料印染而成。隨著元末明初棉紡織業(yè)在南通的逐步發(fā)展,促進(jìn)和推動(dòng)了藍(lán)靛在棉紡織品上的使用。據(jù)記載,明代的南通地區(qū)已有藍(lán)靛出產(chǎn),并在當(dāng)?shù)匚锂a(chǎn)中作為主要的貢品上繳朝廷。植物染料藍(lán)靛,是我國古代勞動(dòng)人民創(chuàng)造的一種特殊的染色原料,在傳統(tǒng)手工印染藍(lán)印花布、夾纈、絞纈、蠟纈中普遍使用。

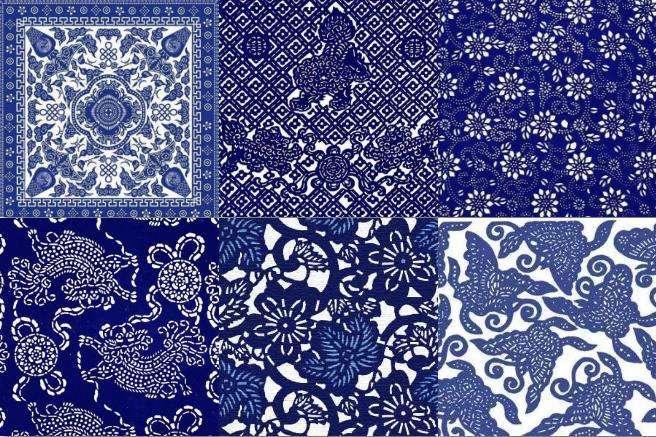

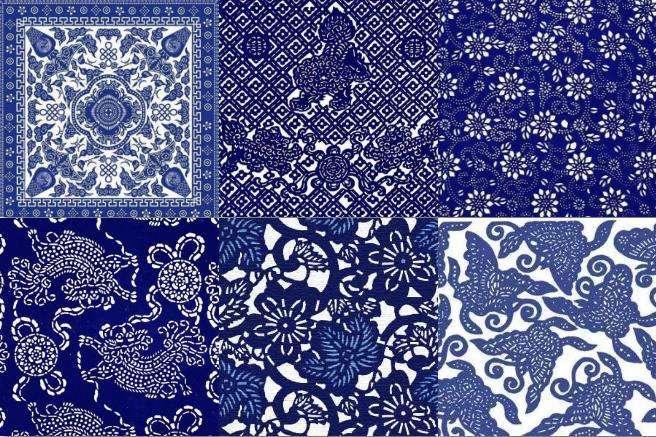

藍(lán)印花布采用刻版漏漿的防染工藝,其加工刻版作坊和印花挑擔(dān)作坊在各地相當(dāng)流行,自紡自織坯布原料也為藍(lán)印花布自身的流行和發(fā)展提供了極為有利的條件。南通藍(lán)印花布圖案的題材和內(nèi)容,有花卉、植物造型,人物、動(dòng)物造型以及幾何紋樣和書法文字等。民間的刻花藝人,常常將這些紋樣經(jīng)過巧妙的構(gòu)思,組合在一幅藍(lán)印花布作品中,并運(yùn)用象征、諧音、借比等手法,來表達(dá)豐富多樣的內(nèi)容和吉祥喜慶的寓意。

藍(lán)印花布在使用中耐臟耐磨、結(jié)實(shí)耐用,其吉祥圖案被廣大老百姓所喜愛。藍(lán)印花布是祖先留給我們的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的一部分,絕大部分漢族地區(qū)及部分少數(shù)民族地區(qū)都享用過藍(lán)印花布。藍(lán)印花布在歷史上流傳時(shí)間之長,普及面之大,影響之深,有它不可估量的實(shí)用價(jià)值、精神價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值。

南通藍(lán)印花布印染技藝,江蘇省南通市地方傳統(tǒng)印染技藝之一,國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一。南通藍(lán)印花布印染技藝以手紡、手織、手染的方法制作被面、包袱、頭巾等生活用品,通過挑選坯布、脫脂、裱紙等流程來制作花布。

2006年5月20日,南通藍(lán)印花布印染技藝經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,編號(hào)為Ⅷ-24。2018年5月24日,南通藍(lán)印花布印染技藝入選第一批國家傳統(tǒng)工藝振興目錄。

成品

藍(lán)靛發(fā)展成為藍(lán)染技藝,截至2018年已逾千年。北魏賈思勰著的《齊民要術(shù)·種藍(lán)》專門記述了從藍(lán)草中撮藍(lán)淀的方法:“七月中作坑,令受百許束,作麥稈泥泥之,令深五寸,以苫蔽四壁。刈藍(lán)倒豎于坑中,下水,以木石鎮(zhèn)壓令沒。熱時(shí)一宿,冷時(shí)再宿,漉去,內(nèi)汁于甕中,率十石甕,著石灰一斗五升,急手摔之,一食頃止。澄清瀉去水,別作小坑,貯藍(lán)淀著坑中。候如強(qiáng)粥,還出甕中,藍(lán)淀成矣。”這是世界上最早的制藍(lán)淀工藝操作記載。

南通自古以來民風(fēng)淳樸,濱江臨海,溫暖濕潤,特別適宜棉花生長,棉花種植在當(dāng)?shù)剞r(nóng)村十分普遍,再加上當(dāng)?shù)氐拿耖g紡織技術(shù)又十分發(fā)達(dá),尤其是元代黃道婆學(xué)得黎族的紡織技術(shù)后返回故鄉(xiāng)江蘇松江,引進(jìn)黎族紡織工具并加以改進(jìn),促進(jìn)了松江及南通地區(qū)棉紡業(yè)的發(fā)展。

宋、元以后,家家都有木制的紡車和織機(jī),家家可聞布機(jī)聲,戶戶都有織布娘,南通地區(qū)成了紡織之鄉(xiāng)。棉布在民間已相當(dāng)普及。

隨著棉紡手工業(yè)的發(fā)展,藍(lán)草大量種植,染坊相繼增加。南通溫暖濕潤,特別適宜"藍(lán)草"的生長。藍(lán)印花布的染料是以藍(lán)草為主要原料,藍(lán)草依其科屬的特性與生長環(huán)境,主要分為四種,即蓼藍(lán)、山藍(lán)、木藍(lán)、菘藍(lán)。江蘇以盛產(chǎn)蓼藍(lán)聞名。在明清時(shí)期,南通的染織藍(lán)印花布的作坊已發(fā)展成有規(guī)模的街市,據(jù)明代《南通縣志》記載,在"染織局"登記在冊(cè)的手工染坊就有十九家之多。

成品

清末,在南通地區(qū)“印花擔(dān)”隊(duì)伍還保持著近百人。農(nóng)家把刮好漿的坯布送往附近染坊,或自己制作靛藍(lán)染色。由于藍(lán)印花布需求的不斷增長,藍(lán)草種植的普及亦推動(dòng)制靛業(yè)的發(fā)展。

就地取材的染布原料,自紡自織的便利工藝,使江海地區(qū)染織業(yè)迅速發(fā)展,并逐漸成為全國知名的特產(chǎn)地。藍(lán)印花布的工藝由江南傳到江北,由蘇州及南通傳遍了江蘇各地區(qū),形成了以江蘇為中心的主要產(chǎn)地,產(chǎn)品除供應(yīng)本地外,還暢銷各地。印花的技藝由此流傳和影響到全國。

2018年7月3日,中國美術(shù)學(xué)院2018中英“9+1時(shí)裳交響”時(shí)尚服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)創(chuàng)作營成員來到南通藍(lán)印花布博物館,來自英國南安普頓索倫特大學(xué)、愛丁堡大學(xué)等8所大學(xué)的學(xué)生們和中國美術(shù)學(xué)院上海設(shè)計(jì)學(xué)院的同學(xué)一起體驗(yàn)藍(lán)印花布印染技藝,感受中國非遺的魅力。

重要活動(dòng)

編輯本段

2017年6月2日上午,由人民日?qǐng)?bào)社政治文化部、文化部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)司共同舉辦的“非遺保護(hù)——傳承發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐”座談會(huì)在北京召開,南通藍(lán)印花布印染技藝國家級(jí)代表性傳承人吳元新在座談會(huì)中講述了南通藍(lán)印花布印染技藝的傳承。

南通民間藍(lán)印花布,全憑人工手紡、手織、手染而成。其圖案全憑手工鏤刻,每幅刻好的紙版都似剪紙藝術(shù),具有淳樸、粗獷、明快的風(fēng)格,其藝術(shù)形象往往是高度概括和夸張,有著濃郁的地方特色。

成品

南通的藍(lán)印花布普遍采用框架式結(jié)構(gòu)與中心紋樣相結(jié)合的組合形式,圖案紋樣大多是寓意的,蘊(yùn)涵著深層的內(nèi)容,花鳥魚蟲的形象是某種含義的載體,有不少利用了諧音和隱喻。這些圖案紋樣的變化反映了時(shí)代對(duì)人們審美趣味的影響,其中,有些寓意是很奇特的,比如以蝙蝠代表幸福,這種對(duì)應(yīng)關(guān)系是中國文化中特有的,五只蝙蝠圍繞一個(gè)壽字叫五福捧壽。

藍(lán)印花布由于整個(gè)工藝都是由于手工來操作完成的,與機(jī)器印出的花布有很大的不同,沒有一塊成品是完全一樣的,特別是在染色過程中,灰料開裂會(huì)在成品上留下參差縱橫、絲絲縷縷的藍(lán)色裂紋,這在印染行業(yè)中被稱為冰裂紋。這是一種非人力可為的自然紋理,它使藍(lán)印花布顯得非常有個(gè)性,也格外有生氣。

工藝流程部分步驟

? 1、挑選坯布

農(nóng)家一般都挑選棉質(zhì)好的上等布料,染制藍(lán)印花布;普通坯布以染制純藍(lán)色為主。

? 2、脫脂

將所選布料放入含有太古油等助劑的水中浸泡,溫度在50—60℃之間,然后再將布料放置清水中,待2-3天后取出曬干待用。

? 3、裱紙

刻花所用的紙版,一般用3—5層紙裱制而成。紙質(zhì)為貴陽皮紙或桑皮紙2—3層,高麗紙1—2層,用面粉自制漿糊刷裱,晾干后刷一層熟桐油,待干后壓平使用。

? 4、畫樣、替版

先用羊毛自制刷帚(直徑為4—5cm),一頭包扎收緊,再用刷帚沾少許顏料粉把原樣替下或重新設(shè)計(jì)新樣稿。

? 5、鏤刻花版

一般用二至三層油板紙(牛皮紙)訂合在一起,在牛皮紙上勾出大體的圖案,用自制刻刀以刀代筆,進(jìn)行鏤刻,刻時(shí)刻刀需豎直,力求上下層花形一致。刻刀用鐵皮切割斜口后,用竹片夾緊包扎而成。刻刀分斜口單刀、雙刀、用鐵皮自制圓口刀(俗稱“銃子”)三種類型。單刀刻面為主,用雙刀所刻的線寬窄一致,銃子分大小數(shù)種,主要銃制花版所需的圓點(diǎn)。

鏤刻中有分刻面、刻線、刻點(diǎn)的手法,刻面主要采用斷刀的刀法,來表現(xiàn)大塊圖案,這也是藍(lán)印花布中最具典型的刀法,刻線要刻得流暢、通順,藍(lán)印花布圖案中的線又分陰線、陽紋。“刻點(diǎn)”一般用自制的工具舂子來舂,點(diǎn)一般在圖案中起裝飾作用。除了鏤刻以外還有替版,早期用過的版面通過涂色把圖案保留下來,再進(jìn)行鏤刻,這樣可以反復(fù)使用。

? 6、上桐油

先用卵石把刻好的花版反面打磨平整,然后刷熟桐油加固,晾干,經(jīng)過2—3次正反面刷油,最后晾干壓平,分類保存,需要用時(shí)就可直接印紡染漿。

? 7、刮漿

刮漿前先將坯布灑水后卷布,潤濕是為了讓白布更好地吸收染漿。在民間藍(lán)花布防染漿料曾用過玉米粉、小麥粉、糯米粉等,經(jīng)過幾代人的摸索和實(shí)踐,最終選用了粘性適中的黃豆粉,但單純的黃豆粉夏季容易變質(zhì),且成本高,加石灰粉后不僅上漿好刮,染好后也容易刮掉灰漿,故民間都沿用黃豆粉和石灰調(diào)制作防染漿,其比例為1:0.7,再加上水調(diào)成糊狀。有時(shí)根據(jù)花型要求也采用糯米粉和石灰作為防染漿。調(diào)漿時(shí)厚薄(粘稠)要適中,黃豆粉越細(xì)、漿調(diào)得越透,粘性就越好。 把刻好的花版放在白布上就可以進(jìn)行刮漿。刮漿時(shí)用力要均勻。刮刀在江浙一帶一般用鐵煅而成,手柄為木制圓型,在湖南、湖北亦有用牛角和木板做成。刮漿時(shí)接版更為重要,花型復(fù)雜時(shí)對(duì)版要準(zhǔn)確,排版要自如。然后刮有防染漿的坯布需要兩天的時(shí)間陰干,待灰漿晾干后,投入缸內(nèi)染色。 ? 8、染色

把藍(lán)靛倒入小缸中,5斤藍(lán)靛配8斤石灰10斤米酒加適量水?dāng)嚢瑁顾{(lán)靛水變黃,水面上起靛沫,民間俗稱"靛花",即可倒入大缸待染。染色前將竹籃放入缸中間,以防所染的布沉入缸底泛起缸腳,影響染色。然后把刮上漿的布松開放在水中浸泡,直至布浸濕到漿料發(fā)軟后即可下缸染色。布下缸20分鐘后取出氧化、透風(fēng)30分鐘,并不斷轉(zhuǎn)動(dòng)布面使其氧化均勻,根據(jù)面料的不同和氣候變化可調(diào)整下缸和氧化的時(shí)間。

? 9、刮灰

染好布匹通過晾曬后再進(jìn)行刮灰,把染色以后的防染漿刮掉。出缸布曬干后灰堿偏重,要“吃”酸固色,清洗后,把布繃在支架上,用定制兩頭圓形的刮灰刀或家用菜刀傾斜45°用力適中刮去灰漿。

? 9、清洗、晾曬

布經(jīng)刮灰后需要2—3次清洗,把殘留在布面灰漿及浮色清洗干凈后晾干。因受到刮漿、染色、晾曬等工藝因素的影響,藍(lán)印花布的長度一般限定在12米以下,由染色師傅用長竹竿將濕布挑上7米高的晾曬架上,最后用踹布石將布滾壓平整。

傳承保護(hù)

編輯本段

傳承價(jià)值

藍(lán)印花布,深沉的藍(lán)與純靜的白,在普通的棉布上組成了多姿多彩、寓意吉象的文樣。質(zhì)樸素雅、含蓄優(yōu)美之中,飽含著濃郁的鄉(xiāng)俗民情。藍(lán)印花布印染技藝上流傳時(shí)間長,普及面廣,影響深遠(yuǎn),具有很高的文化價(jià)值。

傳承人物

吳元新,男,1960年12月出生。2007年6月,吳元新入選為第一批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人,江蘇省南通市申報(bào)。項(xiàng)目名稱:南通藍(lán)印花布印染技藝。

王振興,男,1939年5月出生。2012年12月,王振興入選為第四批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人,江蘇省南通市申報(bào)。項(xiàng)目名稱:南通藍(lán)印花布印染技藝。

保護(hù)措施

2013年1月16日,首批“國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)研究基地”在北京命名并頒牌。這是繼2011年“國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)生產(chǎn)性保護(hù)示范基地”命名后,又一項(xiàng)國家級(jí)非遺保護(hù)基地誕生,同時(shí)也意味著非遺保護(hù)實(shí)現(xiàn)了實(shí)踐創(chuàng)新與理論研究的兩輪并進(jìn)。南通藍(lán)印花布藝術(shù)館(吳元新)入選首批“國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)研究基地”。