中國雕版印刷技藝

中國雕版印刷技藝是運用刀具在木板上雕刻文字或圖案,再用墨、紙、絹等材料刷印、裝訂成書籍的一種特殊技藝,迄今已有1300多年的歷史,比活字印刷技藝早400多年。它開創(chuàng)了人類復印技術(shù)的先河,承載著難以計量的歷史文化信息,在世界文化傳播史上起著無與倫比的重要作用。

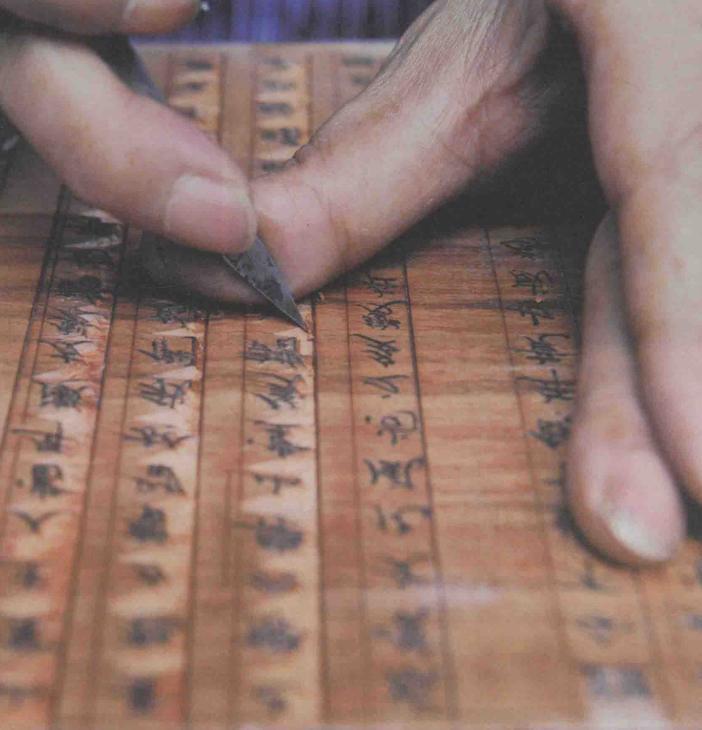

雕版印刷技藝古稱版刻、梓行、雕印等,是指將文字、圖像反向雕刻于木板,再于印板上刷墨、鋪紙施壓,使印版上圖文轉(zhuǎn)印于紙張的技藝。該技藝在書寫和設(shè)計上有較高美學要求,雕版的關(guān)鍵要控制刀速和走刀的方向,特別講究粘、編、折等操作技巧,整個流程散發(fā)著古樸典雅的文化氣息。

2006年5月20日,雕版印刷技藝被中華人民共和國國務院列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,遺產(chǎn)編號為Ⅷ-78。

歷史淵源 編輯本段

雕版

隋代印刷實物尚未見流傳。尚存最早的印刷品,為西安唐墓出土的印刷品《陀羅尼經(jīng)》。敦煌藏經(jīng)洞所出的《金剛經(jīng)》,為公元868年(唐咸通九年)刻印。唐代詩人元稹為白居易詩集作序,談到白居易的詩作通過“模勒”廣泛流傳。從當時的文獻來看,唐代揚州雕版印刷興盛。

五代十國時,印刷地域有所擴大,品種增多,最突出的是政府開始在國子監(jiān)組織編印儒家經(jīng)典。

宋代,中國印刷勃興時代,當時,揚州處于南北軍事對峙的前沿,戰(zhàn)火不斷,缺乏刻板印書的社會環(huán)境。宋代揚州的雕版印刷也與其地位不相稱。

元代,經(jīng)濟文化還未恢復,戰(zhàn)事又起,揚州刻社也僅有零星延續(xù)。

明代,隨著經(jīng)濟與文化的逐漸恢復,雕版印刷也得到發(fā)展。到明代中后期,官、私刻書業(yè)都有較大發(fā)展。沈括《夢溪筆談》,由揚州州學教授湯修年主持刻印,成為該書以后各種刊印本的祖本。

雕版印刷技藝

清代揚州刻經(jīng),有江北刻經(jīng)處,在江都磚橋法藏(清同治五年創(chuàng)辦),所刻佛經(jīng),校刻認真,刻書工整,遠銷海內(nèi)外,被學術(shù)界稱為揚州刻本”磚橋刻本”。刻印經(jīng)籍達千卷以上。

1958年,散落于揚州周邊地區(qū)的刻書藝人集中于揚州,從事古板修補工作,并新刻一部分版本。為使這一古老刻印工藝不致失傳,當年成立了廣陵刻印社,承擔古板片的征集、收藏、整理、保護等工作,并從事古籍的整理和出版。1962年起匯集了江、浙、皖一帶古版片約20余萬片,進行統(tǒng)一修繕、保護。“文革大革命”期間中斷。1978年恢復并定名為江蘇廣陵古籍刻印社,1999年更名為“廣陵書社”。

工藝特征 編輯本段

雕版印刷技藝所用的材料,必須選用紋理細密、質(zhì)地均勻、加工容易、資源較多的木材。為了就地取材,北方刻版多選用梨、棗等木,南方刻版則多選用黃楊、梓木等。

雕版印刷技藝所用的墨也較有特色,大多采用松煙等為原料,秘方配制,故而清香四溢,永不褪色。

雕版印刷技藝所使用的工具主要是刻刀和鏟刀,其形狀、大小有各種規(guī)格。雕刻不同大小的文字和文字的不同部位,都要選用不同的刻刀。

雕版印刷技藝對文字書寫和版式設(shè)計有較高美學要求,其中雕版是決定印刷物質(zhì)量及藝術(shù)性的核心技術(shù)環(huán)節(jié),需要精妙控制運刀速度和走刀方向,特別講究粘、編、折等操作技巧。中國國內(nèi)揚州廣陵古籍刻印社尚保留著全套古籍雕版印刷工藝流程,共有二十多道工序,整個流程散發(fā)著古樸典雅的文化氣息。

雕版印刷技藝的傳承方式按組織形式可分為官刻、坊刻和家刻,傳承的特點各不相同。揚州雕版印刷技藝的傳承大體也分為這三種形式,但傳承更有序,表現(xiàn)更獨特。官刻,揚州官刻的獨特之處主要表現(xiàn)為揚州官刻規(guī)格高,規(guī)模大,持續(xù)時間久,影響深遠,成果豐碩。坊刻以營利為主要目的,由坊主聘請相對穩(wěn)定的雕版印刷藝人,集中于書坊內(nèi)刻印圖書;逐步形成某個書坊獨特的刻印風格或在某個地區(qū)形成坊刻的流派。家刻本占了大多數(shù),精品也最多。官刻、坊刻、家刻這三種傳承方式對傳播和傳承揚州雕版印刷技藝,都曾起到重要作用,也為雕版印刷技藝提供了博大的傳承空間。

工藝流程 編輯本段

傳統(tǒng)雕版印刷技藝流程極為復雜,大致可分為備料、雕版(含寫樣)、刷印與套色裝幀四個環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)又包含若干道工序,每道工序又因其印刷種類的要求不同而有所變化。

? 材料

1.版材

(1)選材,雕版印刷技藝版材應選擇紋理細密、質(zhì)地細膩、軟硬適中、棕眼大小較為均一、吸水均勻的材料,像材質(zhì)硬度適中、紋理細滑的梨木與材質(zhì)較為堅硬、質(zhì)地緊細的棗木都是常用版材。蘋果木、杏木、黃楊木、銀杏木、皂莢木、杉木、榕木等也可用于版材。

(2)鋸解將木料鋸解成適宜制作雕版的方法大致有兩種:一種是將木料沿著樹干縱向平行鋸開。另一種是不顧木材紋理的鋸解方法,但此法較少見于制作雕版,因為用這種圓內(nèi)截矩形方法獲得的雕版,不僅木材的浪費量較大,而且這種版材的木纖維呈縱向排列,制成的雕版如果較薄,容易破裂。

(3)浸漚,一般的做法是將鋸好的木板用繩子捆在一起放人池塘中,上壓石塊一類的重物使其沉入水底,也可以放在小溪或小河中進行浸漚,但需要用木樁等加固以防漂流遺失。

(4)干燥,將經(jīng)過浸漚或不需要經(jīng)過浸漚處理的木板平行地碼放在無直射光的通風干燥處,每層木板之間用粗細相等的長木條或竹片墊平靜置。這種方法較之普通的浸漚可以加快木材干燥速度并減小木板的變形。

(5)平板用木工刨將準備用來刊刻雕版的木板兩面都細細地刨平、刨光,然后根據(jù)版面鋸解成大小合適的矩形,最后用細砂紙沿木紋方向細細打磨,直至木板表面平滑。暫時不使用的木板不必刨平、刨光,以免在放置過程中表面受損或發(fā)生變形,到使用時還需重新處理。

2.紙張

雕版印刷制作

(2)謄寫用紙,謄寫紙要求有一定的透明度,同時易于書寫,這樣有益于在抄寫中將不同字體的筆鋒與神韻表現(xiàn)出來。眷寫用紙多選用薄且堅韌的雁皮紙。

3.顏料

(1)黑色顏料,雕版印刷技藝所用的黑色顏料主要是用煙炱加工制成。松煙既可用于書法與繪畫,也常用于制作印刷用墨。一些手工印刷作坊直接使用市售的成品墨汁,如北京一得閣墨汁。這種墨汁具有含膠量適中、墨色黝黑等特點,適宜于書畫也適宜于用雕版印刷。

(2)其他顏料雕版印刷一般使用黑色顏料,但也可根據(jù)需要使用其他顏料。如剛刊刻好的雕版在尚未正式印刷之前,一般先用藍色顏料印刷出校對稿,等校對無誤后再用黑色進行大批量的印刷。

? 工具

1.書寫工具

毛筆是最主要的書寫工具。由于雕版之前必須書寫字樣,無論是直接在木板上反寫,或是先在紙上正寫然后再反貼到木板上,都需要用到毛筆。

2.刻版工具

常用的雕刻與打空工具(揚州廣陵古籍刻印社)

(1)拳刀刻版工具根據(jù)功用的不同,可以多達20~30種,最常用的是拳刀。拳刀又稱剞、曲刀、雀刀、挑刀,是刊刻雕版最重要的工具。

(2)斜口刀,斜口刀的刃口有寬有窄,有加裝木柄的,也有完全用鋼鐵制成的。斜口刀一是用來刊刻直線,二是輔助拳刀刊刻一些需要特殊處理的地方。

(3)曲鑿,古時稱劂,是一種圓口鑿。曲鑿外形與木工使用的圓鑿十分相似,但刃口差別較大。曲鑿可分為加裝木柄的直柄曲鑿與全部用鋼制成的彎柄曲鑿。一般直柄曲鑿的刃口較寬,彎柄曲鑿的刃口較窄,它們的功用都是將雕版上不需保留的部分鑿掉。

(4)平口刀,平口刀是一種鏟平工具,與斜口刀一樣刃口有寬窄之分,大的平口刀裝有木柄,使用時可用肩膀抵緊木柄,用肩膀與手臂的合力向前鏟動。它們的功用主要是將雕版上不需保留的部分鏟掉或鑿掉。

3.刷印工具

(1)棕把棕把是刷色工具,通常用棕櫚科植物棕櫚的棕衣捆扎而成。

(2)擦子的制作大體可分為三類。一類是純用棕櫚樹的棕皮捆扎而成,這類擦子制作方便,價格低廉,在民間大量使用。第二類是用一塊長方形的木塊作為內(nèi)芯,然后在木塊的底部墊上若干層棕皮,再經(jīng)捆扎而成。這類擦子制作較為精細,通常用于印刷一些高檔印刷品,如北京的榮寶齋、上海的朵云軒就使用這種擦子。更為考究的擦子在棕皮外還縱向繃上一層馬尾,使擦子在操作時更加靈便,這種擦子在榮寶齋與朵云軒屢見不鮮。第三類擦子主要是用筍衣包裹紙板或其他填料制成,是現(xiàn)代版畫作者通常使用的擦印工具。

? 制版與刷印

1.制版

制版

(2)勾描其方法是用一張透明度較高、質(zhì)地薄韌的紙張蒙在原稿上,用筆按照原稿一筆一畫細心地勾描,主要用于書法與繪畫作品的復制。

2.校對

寫樣之后,為了減少眷寫錯誤,一般都要對眷寫稿進行校對。校對通常由專人負責,如果發(fā)現(xiàn)眷寫稿有個別謬誤,可將謄寫稿上有謬誤處挖去,補貼上白紙后再眷寫正確即可。如果錯誤很多,則需要重新謄寫,直到正確無誤為止。

3.雕刻

雕版

雕版

雕版印刷

(2)刻版等反貼在板上的眷寫稿紙干燥之后,便可以準備刊刻。刻版所需的工具是一套形狀不同的鋼制鋒利刀具,其中最重要的工具是拳刀。為了刊刻方便,刻工握刀與刻版的方法有多種,但總的技術(shù)要求是:握刀要穩(wěn),下刀要準,走刀要流利,切忌凝滯剽輕,務必保持刻出的一筆一畫都與刮板上樣眷寫稿的筆畫相一致。對不同字體要采用不同的雕刻手法,如雕刻宋體字就必須將點、撇、橫、豎、勾、捺處理得筆畫清楚,尤其是對一些宋體字特有的“鵝頭勾”、“腰子點”、“兔眼點”、“瓜子點”的處理更要求清晰。

(3)敲空使用曲鑿一類的工具將印版上無需保留的部分剔掉即為敲空。敲空的技術(shù)要求是,左手握住曲鑿,使鑿口對準要剔除的部分,右手用小木槌在曲鑿的柄端輕輕敲擊,使鑿口向前移動,將版上不需保留的部分鑿去。在敲空時可根據(jù)不需保留部分面積的大小選擇大小不同的圓鑿進行處理。當印版上無需保留的部分面積較小時,可以直接用刻刀將該部分刻去,而不需使用曲鑿。敲空時切忌用力過猛,更不能急于求成,以免將已經(jīng)雕刻好的字體或筆畫碰壞或鑿掉。

(4)修版,對已經(jīng)刊刻并經(jīng)過打空的版面進行修正校對,如發(fā)現(xiàn)誤刻,則可用平頭鑿子將誤刻之處向下鑿成一個矩形的凹槽,然后選擇一塊略大于凹槽的木質(zhì)相同的木塊楔人凹槽,再用筆反寫出校正后的字或圖案,最后用刀刊刻好即可。

4.刷印

(1)固版,雕版印刷的印版一般較大較重,可以直接放在桌面進行印刷。有時為了增加印版與桌面之間的摩擦力防止印版滑動,可以在印版與印刷臺面之間墊上一層毛氈或者幾層舊紙,也可用鐵釘沿印版四周釘人印刷臺或者用膠將印版的四個角粘在印刷臺上。但無論怎樣固定,印版的位置應以方便印刷者刷墨、覆紙、刷印等操作為宜。

(2)刷色刷色之前,先用清水將印版刷兩遍,待印版吸水濕潤后,再正式刷色。雕版印刷的樣張一般先印成藍色,以供校對更改。校對無誤后再正式刷墨印刷。因此,在刷色時應注意一種顏色一個棕把。刷色的技術(shù)要求是:蘸墨要少,刷色要勻。具體操作是,先用形同毛筆的小棕把從貯墨的容器內(nèi)蘸少許印墨放在刷墨盤中,然后再用刷色的棕把在刷墨盤中打圈將印墨均勻地蘸在棕把上,最后再用蘸過印墨的棕把在印版上用打圈的手法將印墨均勻地轉(zhuǎn)移到印版上。

(3)覆紙,由于廣陵古籍刻印社用于雕版印刷的紙張通常固定在印刷臺上,因此對于操作人員來說,刷墨之后通常是用左手拉住將待印紙張平放到印版上,然后用右手拿擦子進行刷印。由于雕版印刷通常是單色印刷,只需印一次,所以當印數(shù)不多時,往往并不使用中間有空隙的印刷臺并采用固定紙張的方法,而是直接用雙手將紙拿起后放在刷過墨的印版上進行印刷。

(4)刷印紙張放到印版上之后,左手仍然拿捏紙邊不放松,右手持干凈的擦子在紙背自左向右將紙張平整地刷印到印版上,在刷印時可根據(jù)紙背透過墨跡判斷轉(zhuǎn)印到紙面的墨跡的均勻程度,必要時可在估計墨色轉(zhuǎn)印較少的區(qū)域多擦幾下。通常只要刷墨均勻,刷印得法,可保證將雕版上的字跡或圖案都能完整而清晰地轉(zhuǎn)印到紙上。

(5)晾干,刷印完成后,用右手將印好,的紙張從印版上揭起,放到印刷臺兩塊臺面之間的空隙處自然下垂晾干。對未加固定的紙張,印好后可以放在一旁自然晾干。

(6)裝訂將印好的紙張整理后裝訂成冊。

傳承保護 編輯本段

傳承價值

雕版印刷技藝,凝聚了中華民族幾千年的偉大智慧,加快了知識的傳播速度,推動了世界文明的進程。隨著科技的發(fā)展,雕版印刷技術(shù)雖然已經(jīng)退出了主流信息傳播媒介舞臺,但是它本身所具有的古色古香的文化底蘊仍深深影響著中國人,感染著中國人,并且啟發(fā)我們進一步發(fā)掘其中的價值內(nèi)涵,它與源遠流長的中國文化共同造福于人類的精神生活。

雕版印刷技藝在文化史上有著巨大的價值。如果說書寫文字的發(fā)明使思想的長久的存留,印刷這一偉大的復制活動,則是超越個別性的局限,成為廣大人群乃至全人類共享的文明成果。從某種意義上說,文明的智慧之光正是通過印刷與閱讀驅(qū)散愚昧的迷霧,把人類帶進文化普及與昌盛的時代。然而,我們不能忘記,推動知識傳播的印刷文明,肇始于古代中國的雕版印刷。雕版印刷是中國對世界文明的貢獻之一。雕版印刷使知識信息的傳播在質(zhì)和量上都產(chǎn)生了巨大的飛躍,從而成為社會發(fā)展、宗教繁榮、科技普及、技術(shù)進步和文化交流的強大動力。

雕版印刷技藝有著不容小覷的商業(yè)價值,雕版印刷在當今作為信息傳播媒介的功能已經(jīng)幾乎消失但是其中蘊含的藝術(shù)之美卻引起了人們的廣泛歡迎,雕版印刷作品也更多地作為藝術(shù)品被人們收藏欣賞。

雕版印刷技藝這一文化形態(tài)和技藝匯集了中國造紙術(shù)、制墨術(shù)、雕刻術(shù)、摹拓術(shù)等幾種傳統(tǒng)工藝,它為后來的活字印刷術(shù)開辟了技術(shù)上的先河,是世界現(xiàn)代印刷術(shù)的最古老的技術(shù)源頭,對人類文明發(fā)展和文化傳播有著突出貢獻。

傳承現(xiàn)狀

雕版印刷技藝,僅依靠政府以及相關(guān)機構(gòu)的扶持是無法充分展現(xiàn)其生機和魅力的,因此雕版印刷技藝若要真正地傳承下去,必須走商業(yè)化這條道路。雕版印刷在商業(yè)開發(fā)方面仍然需要進一步發(fā)展。雕版印刷的商業(yè)開發(fā)面臨著一系列困難。

首先,雕版印刷的純手工雕刻印刷決定了它的生產(chǎn)能力有限,生產(chǎn)周期長,產(chǎn)量低,因此,相比于生產(chǎn)周期短產(chǎn)量大的現(xiàn)代印刷技術(shù),雕版印刷是不可能在提供信息的印刷品這個方面有任何的競爭力的,這也將雕版印刷局限于藝術(shù)應用方面。

其次,由于歷史原因和社會原因,從事此行業(yè)的人員收人偏低。社會地位不高,導致沒有年輕人愿意學習。“申遺”成功后這一現(xiàn)狀得到改善。

再次,雕版印刷由于經(jīng)費有限,宣傳不夠。生產(chǎn)力無法提高,宣傳不夠,生產(chǎn)力無法提高,導致無法提高和滿足需求,經(jīng)費不足,從而陷入一個個惡性循環(huán)。

傳承人物

陳義時,男,漢族,1947年11月生,江蘇省揚州市人。第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人,江蘇省揚州市申報。申報項目:雕版印刷技藝。

國際影響 編輯本段

2010年,揚州中國雕版印刷博物館參與上海世界博覽會江蘇展館的會展工作,通過世博會這一國際平臺,全面展示中國雕版印刷的古老魅力,極大地提升了雕版印刷的國際影響力。

揚州中國雕版印刷博物館與韓國國學振興院、日本早稻田大學、日本慶應義塾大學合作外,還積極與南京大學合作,進入美國大學圈,以互動、演示等形式,分別在美國加州大學伯克利分校東亞圖書館、舊金山公立圖書館以及愛荷華州格林奈爾學院舉辦雕版印刷展演活動。一時之間雕版印刷在美國各州刮起了一陣猛烈的中國風。中國雕版印刷展在美國的成功展出,使當代中國雕版印刷的保護傳承工作突破了東亞圈,成為國內(nèi)外民眾共同關(guān)注的一個焦點,客觀上提升了中國雕版印刷的國際知名度。

榮譽表彰 編輯本段

2006年,該印刷技藝列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

2009年9月,由揚州廣陵古籍刻印社、南京金陵刻經(jīng)處、四川德格印經(jīng)院代表中國申報的雕版印刷技藝被聯(lián)合國教科文組織列入《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》。

陳義時的《禮記正義校勘記》獲華東六省一市古籍圖書特等獎;《毛澤東詩詞六十首》、《唐詩三百首》獲華東六省古籍圖書一等獎;《綠揚箋譜》獲十三屆世界華人藝術(shù)大會(香港)國際金獎;《金剛經(jīng)》獲十三屆世界華人藝術(shù)大會(香港)國際金獎;《魯迅小說插圖集》獲十五屆世界華人藝術(shù)大會(香港)國際金獎。

保護措施 編輯本段

2005年,揚州建成中國雕版印刷博物館,向世人展示雕版印刷技藝的神奇魅力。

2005年7月12日,揚州“雕版印刷技藝傳習所”正式掛牌成立,將采用“口傳心授定向培養(yǎng)上門學藝”的開放式傳承方式,為雕版印刷隊伍補充新鮮血液。

2005年10月,江蘇省揚州雕版印刷博物館對外試開放。被譽為清代揚州雕版印刷極盛時期標志的《全唐詩》初刻初印本,回到揚州與世人見面。

2009年,以揚州廣陵古籍刻印社為主體申報的中國雕版印刷技藝成功人選人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄。已建立雕版印刷技藝傳習所和雕版印刷技藝展示館,制定并頒布DB32雕版印刷技藝地方標準,開發(fā)全唐詩體字庫,成立中國印刷文化遺產(chǎn)研究中心,采用雕版印刷技藝創(chuàng)作了馮小剛執(zhí)導的電影《一九四二》的字幕和演職員名單。

2014年,揚州廣陵古籍刻印社入選國家級非遺生產(chǎn)性保護示范基地。

2019年11月,《國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目保護單位名單》公布,連城縣文化館、揚州廣陵古籍刻印社有限公司獲得“雕版印刷技藝”項目保護單位資格。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

如果您認為本詞條還有待完善,請 編輯

上一篇 中國剪紙 下一篇 中國傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)營造技藝