西江千戶苗寨

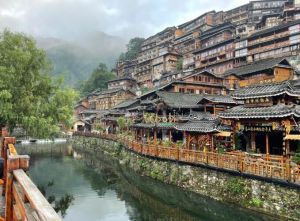

西江千戶苗寨,位于中國黔東南苗族侗族自治州雷山縣西江鎮,是中國歷史文化名鎮,由十多個依山而建的自然村連成一片、中國景觀村,也是目前中國乃至世界最大的苗寨,被譽為“苗都”之稱。

西江千個苗寨屬于亞熱帶季風氣候,四面環山梯田沿山勢直通天際,白水河穿村而過,將苗寨一分為二由于耕地資源的限制,其建筑風格是依山而建的木質高蹺,千余根高蹺隨地勢起伏而變化,鱗次櫛比,蔚為壯觀。此外,西江千戶苗寨還是一個露天博物館,展示苗族的發展歷史,成為觀賞和研究苗族傳統文化包括苗年的看臺、吃20多種非物質文化遺產和苗族特色餐飲,如新節日、風俗、服飾。主要景點有西江苗族博物館、嘎歌古巷、觀景臺等。

1992年,西江千戶苗寨被評為省級文物保護單位。2007年,西江千戶苗寨被建設部評為國家歷史文化名鎮。2011年,西江千戶苗寨被評為國家AAAA級旅游景區。2022年8月16日,西江千戶苗寨被國家文化和旅游部列為第二批全國夜文化旅游消費集聚區中華人民共和國中國。

歷史沿革 編輯本段

文化背景

西江千戶苗寨是歷史上第三次苗族大遷徙的主要聚集地,苗族人迷信鬼神、巫術盛行,主要是自然崇拜、祖先崇拜、對圖騰崇拜等原始宗教形式的信仰,深刻影響了苗族村民的生活習慣和民居建筑。同時,在長期的歷史發展過程中,村里的村民依靠共同的信仰、習俗以及血緣、宗族等關系環環相扣,以農耕為主的農業文明孕育的文化內涵始終貫穿苗寨的發展過程。此外,西江數千個苗寨還擁有豐富多彩的傳統民俗文化和民族文化遺產,這些都是苗族祖先智慧的結晶,表明當地苗族人民對世界的興趣由來已久、生活與生活認知。

歷史背景

據《黔東南苗族侗族自治州志·民族志》介紹,苗族起源于五千多年前的九里群,生活在黃河流域隨著部落間的不斷征服,苗族逐漸遷移到長江中下游地區并建立“三苗國”隨著與華夏集團的沖突愈演愈烈,三苗王國經過長期征服終于被打敗,部分苗人被迫遷居湖南、江西偏遠山區成了早期“南蠻”戰國時期,楚國的主體是南蠻人。楚被秦滅后,那人再次西遷,進入武陵山區的巫溪地區,稱為 quot吳 quot“武陵蠻”漢初中央是對的“武陵蠻”這次襲擊導致當地人民再次大規模向西遷移。其中有一支苗族進入了黔東南山區。宋末,為逃避戰亂,其他地區的苗族開始遷入相對安全的黔東南。

歷史變遷

秦漢至元代的西江鎮、明、清朝初期,雖然涉及到朝廷的建立,但采用的是郡縣制、吉米周 美國對這一地區的統治極其薄弱,甚至沒有直接的統治,所以歷史上經常稱之為“蠻荒之地”生苗”生界”等。雍正七年(1729年)貴州省省長張廣泗開辟風景區,建立“新疆六廳”丹江口廳,轄丹江口衛凱里衛,西江屬丹江口衛。乾隆三年(1738年)丹姜維設立了土司司,包括黃茂陵司、雞講司、無棣寺和吉江寺位于西江西南附近的潁上村,從此西江被納入中原政權的治理范圍。為了管理苗族,清政府對苗族實行戶籍制度,強行取消了苗族的傳統的兒子帶著他的父親 用苗族的諧音名來確定漢族姓氏,即西江苗族的江、龍、陸、楊、董、金、顧、唐、陳、宋、李等姓氏皆由此而來。西江上千個苗寨在清朝雍正年間被政府行政控制,現在國民政府也在這里設置了鎮級行政管轄制度。從清朝到新中國成立,西江千戶苗寨經歷了不同的歷史發展階段下表顯示了這一時期西江千戶苗寨的歷史沿革。

開發歷程

1982年以前,西江千戶苗寨作為中國一個偏遠而原始的少數民族村落,只有少數民族學者和社會學家知曉。1982年,美國人類學家路易莎博士為了完成博士論文,到西江苗寨進行了為期一年的實地考察,并出版了以展示苗族文化為主的人類學專著《少數的法則》同時,她在離開中國時,向貴州省領導建議將西江開發成鄉村旅游目的地。隨即,西江被列為貴州省東線民族風情二類旅游景區作為貴州省首批旅游扶貧試點民族村,其旅游發展進入探索階段。此后,其他領域的學者學生陸續來西江考察,這些外來者也逐漸成為西江苗寨最早的游客通過他們的研究和介紹,西江苗寨的風光和苗族文化開始為外界所知,當地政府也逐漸萌發了發展旅游業的想法。1987年,貴州省將西江苗寨定為具有民族風情的旅游景點、旅游開放區。

地理環境 編輯本段

位置

西江千戶苗寨位于中國黔東南苗族侗族自治州雷山縣西江鎮由十多個依山而建的自然村連接而成,四面環山,位于雷公山邊緣。西北接黔東南州首府凱里市,西南接雷山縣丹江鎮,東北接臺江縣,東南接雷山縣方巷鄉,距雷山縣城約36公里,距凱里市約35公里,距省會貴陽市約260公里,緊靠滬昆高速公路、凱雷高速公路。

氣候

西江千戶苗寨屬于亞熱帶濕潤山地季風氣候,冬無嚴寒,夏無酷暑,溫暖濕潤,雨量充沛,全年氣溫基本維持在15℃左右。受東南季風和西南季風影響,南北氣流經常在此交匯,因此雨季漫長而厚重,降雨季節分布在春季、夏季較多,秋、冬季較少,年平均降雨量基本維持在1300至1500毫米。

地貌

西江千戶苗寨位于湖南至云貴高原、廣西低山丘陵過渡的階梯狀斜坡帶位于雷公山地質構造斷裂帶的淺變質巖區,屬于斷層地質構造斷層巖和斷層谷明顯,周圍山脊地勢驟然降低或向下傾斜,形成一個天然的小盆地。苗寨所在的苗嶺山脈從西南向東北貫穿雷山縣境內山巒起伏,東北側緊鄰苗嶺主峰雷公山地貌具有單一的成因類型雷公坪向斜構成了雷公山的主體,山脊起伏,西北部地勢較高、東南低,主脊由東北向西南延伸,主峰海拔約2178米這是一個沼澤盆地、有許多寬闊平緩的山谷,同時有許多懸崖陡壁和瀑布,是典型的流水侵蝕切割形成的侵蝕地貌。

水文

西江千戶苗寨有一條白水河,把西江苗寨一分為二。河流發源于雷公山大壩,長約15公里是苗寨最低的一條河,它的走向隨著地形的變化而流動從東南向西北,水徑流量大,一年四季源源不斷,為西江苗寨提供了主要的生活和生產用水,也用于該地區的農田灌溉。西江千戶苗寨所在地區雨量充沛,因此該地區水資源豐富多樣,有大氣降水、地表水和地下水交替循環,水資源豐富,為西江地區動植物的生存和發展提供了良好的水文和自然條件。

動物

西江千戶苗寨野生動物種類繁多,能鑒定的有5000多種,其中被列為國家保護動物的有21種。

植物

西江千戶苗寨位于自然資源豐富的地帶,森林覆蓋率高達85%該區植被類型多,植物多樣,森林資源豐富,除常見的各科屬樹木外、灌木、除了草本植物和花卉外,還有58種植物,隸屬于32科44屬,被列為國家和世界一級保護植物,還有許多瀕危野生蘭花。此外,西江千戶苗寨各村還有數百種樹種和藥材、花卉植物,其中使用冷杉樹、松樹、楓香樹、板栗樹、青杠樹、樟樹、茶子樹、映山紅等居多。

景區綜述 編輯本段

西江上千個苗寨依山而建,是由八個依山而建的自然村組成的村落景觀白水河從苗族村寨中間穿過,以白水河為軸線將村寨一分為二八個村莊分布在河兩岸的山上。其中,平寨、東引、羊排三村位于水寨白水河以北、烏嘎、也好、南桂等村位于白水河以南。村落內部形成點、線、面式景觀布局。

西江千戶苗寨的傳統民居建筑有吊腳樓于風橋等,景區內還有西江苗族博物館、嘎歌古巷、觀景臺、田園觀光區等主要景觀。此外,西江千戶苗寨還有20多種非物質文化遺產,包括鼓藏節等、苗年、吃年貨節等民間節日,鍛造銀飾、苗族織錦、吊腳樓建筑以及雷山苗繡等傳統技藝、苗族飛歌、苗族蘆笙舞、苗族和苗族古老的舞蹈和其他民族特色文化。

主要景觀 編輯本段

吊腳樓

西江千戶苗寨吊腳樓是一座原生態的懸掛式建筑、甘蘭式建筑,也叫半甘蘭或半樓,用苗語翻譯過來的意思是“提升平房的建筑物”苗寨地處河底,耕地有限,山勢險峻白水河穿村而過,所以依山而建的吊腳樓是苗寨的主要建筑形式。吊腳樓沿著山谷的斜坡起伏,分布不講究軸線和對稱,隨意排列,沒有任何形狀和規律的約束,形成了形狀相同但位置變化無窮的建筑風格。2005年,西江千戶苗寨吊腳樓被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

建造手法

西江千戶苗寨的吊腳樓多為木結構木結構主要是通過榫頭和榫眼連接的,它們并不不需要釘和鉚,都是用木尖和鎖眼固定。建筑之間相互連接,柱子相連,形成結構嚴謹的立體空間體系,充分利用了當地的木材、竹、石、泥或其他材料使建造的房子相當靈活。

整體結構

外部結構:西江千戶苗寨的吊腳樓包括斜吊腳樓和平吊腳樓兩種。斜坡吊腳樓又稱“半邊吊腳樓”它的形式是架空建筑的第一層,坐前懸掛,半懸掛半豎立它的一部分被放置在一個山坡的邊緣,上面的建筑由原木柱子支撐這種建筑結構可以根據平地大小的比例來調整支撐柱的數量和建筑的規模,與地勢的起伏形成有機的結合,從而在山坡上形成有機的結合、峭壁、河邊等地方都可以架設。平地吊腳樓”又稱“走馬轉角”吊腳樓或“轉檐”在懸挑腳手架建筑中,主樓的柱子都是樓層柱,懸挑腳手架柱通過樓層柱的外柱支撐枕架設在二層,挑出主樓爭奪樓外空間,最終在擺角周圍形成懸挑腳手架。其中,“五柱六掛”大部分建筑形式都包含在扁平的吊腳樓里。

內部結構:西江千戶苗寨吊腳樓一般分為三層,有斜梁、屋架、朝門、幺門、美人靠、馬頭墻、火塘”等特色結構。房子的底層用來飼養家禽和家畜、存放雜物或者當廁所用;二樓主要用作客廳、堂屋、臥室和廚房,同時還有苗人在廳外乘涼、刺繡和平時休息的地方“美人靠”三樓比較通風、透氣,所以常用來存放糧食糧食飼料,樓層之間用樓梯連接。此外,房屋采用“四排三開間”類型的建筑形式,將是一個房間、廚房、宿舍放在一個不可分割的空間里一般用活動木板來劃分功能區,或者用視覺功能來區分,比如在放床的地面上鋪木板。

建筑思想

西江千戶苗寨的建筑思想是綜合的“天人合一”的建筑理念、因地制宜”的生態思想、趨吉辟邪”樸素的生態觀念,并把圖騰崇拜融入其中。村寨在選址、布局、單體建筑的設計和建造充分考慮了周圍的地理環境、地形特征、氣候條件、水土質量和自然風光等,創造良好的生活環境。同時,居民注重建筑與周圍自然環境的和諧關系,并根據居民的需求和真實環境,確定室內空間大小、功能劃分、建筑的體量呈現出一種樸素的可持續發展思想和適合生態環境的建筑理念。此外,西江千戶苗寨的居民崇拜楓樹和牛的圖騰,既增加了建筑的裝飾效果,又使其表現出強烈的民族特色。

風雨橋

于風橋也是西江千戶苗寨重要的傳統民居建筑之一,因其具有遮風擋雨的功能而得名“風雨橋”,也被稱為“花橋”或者是“福橋”,被譽為“世界上十座最不可思議的橋”之一。

風雨橋類似吊腳樓,以木質為主同時采用榫頭連接,技術要求嚴格在建造過程中,建筑師不需要釘子,而是在原有的木柱上鉆大小不一的孔,用榫頭連接,斜穿直套管,復雜交錯。另外,風雨橋經久耐用,堅固程度甚至不輸于現代的鐵橋和石橋。橋廊上有三到五層的四邊形或八角形橋亭,數量視河寬而定,一般為一至三層。橋檐瓦梁末端為塑料帶檐,呈“坐獅含寶”丹鳳朝陽”鯉魚跳灘”形狀相等,而橋亭在主梁頂上“雙龍搶寶”雙龍戲珠”以及各種彩繪、彩紋等圖案。橋的走廊墻是過道,中間是厚厚的木板,兩邊是長凳,供行人避雨或休息。長廊兩面墻上的木板上也有各種以神話傳說歷史故事為主題的雕刻。

西江苗族博物館

西江苗族博物館,位于西江千戶苗寨景區,開放時間93336萬小時-17:00由六棟兩層的單體建筑組成,是一座獨具苗族特色的吊腳樓,其建筑風格充分展示了傳統的苗族建筑藝術。包括前廳在內,博物館共有11個展廳、歌舞廳、節日廳、體育苗醫藥廳、服飾銀飾廳、生產廳、歷史廳、建筑技藝廳、吳文化宗教信仰館、客廳和多媒體多功能廳。同時,博物館還收藏了1220多件苗族文物和350多幅代表性圖片、畫像和書籍全面展現了苗族文化的獨特性和多樣性因此,該博物館是西江千戶苗寨景區研究和了解苗族文化的重要平臺。

嘎歌古巷

蓋奇古香,名字來源于苗語,意思是“苗寨小巷子”兩側古木房深色的紅木墻壁上繪有民族風情的壁畫,記載著苗族的圖騰、傳說與苗年場景。同時,蓋奇古巷還有許多文化景點,包括展示古老苗族祭祀橋文化的景點“家祭橋”見證西江最早的歷史“源西江”并展現苗族先民在長期生產生活實踐中創作的苗族古歌唱法、情歌對唱、銀飾制作、古法造紙、苗繡、展示民間文化和米酒釀造等傳統技藝。

觀景臺

西江千戶苗寨有一個觀景臺,位于苗寨高處,視野開闊,可以俯瞰整個苗寨和周圍的群山。觀景臺為木結構,融合了傳統苗族建筑的元素同時,從觀景臺可以看到當地苗族的生活場景例如,當街對面成千上萬的苗族居民開始做飯時,煙霧會逐漸從每個家庭的屋頂升起夜晚,開著燈,可以看到依山而建的兩角形吊腳樓。

田園觀光區

西江千戶苗寨田園觀光區有大量種植水稻的梯田,是西江苗族人民合理利用白水河巖兩岸自然的地形地貌開發的有利于生產和生態循環的人工梯田濕地。梯田一層一層往上,一直到半山腰,可以調節氣候、蓄洪防旱,維護地區生物多樣性。在田園觀光區,游客可以深入了解西江千戶苗寨的農耕文化,參與農耕體驗、品嘗田園美食、感受鄉村民俗等,而且還可以和當地苗族居民交流,了解他們的生活方式和傳統文化,探索苗寨的歷史背景和人文價值。

非物質文化遺產

根據中國非物質文化遺產網和貴州省非物質文化遺產保護中心的安排,到2021年5月初,雷山縣申報了與西江千戶苗寨苗族密切相關的非物質文化遺產27項,其中國家級非物質文化遺產13項,省級非物質文化遺產14項。

然而,隨著市場經濟影響的加深,西江千戶苗寨的傳統民俗文化受到外來文化沖擊的威脅,盡管旅游業得到了發展、經濟發展和城鄉一體化給成千上萬的苗寨帶來了更多的機遇,但也造成了傳統民俗文化的影響力逐漸下降。改革開放以來,工業化和城市化進程的加快,以及現代教育和大眾傳媒的普及,將各種城市文化和思想傳播到農村因此,許多年輕人選擇離開苗寨外出打工,他們在放棄傳統農耕生活方式的同時,也不再愿意繼承苗族的傳統民俗文化苗寨傳統非物質文化遺產面臨著無人傳承的困境。

民俗節慶 編輯本段

作為中國乃至世界上最大的苗寨,西江千戶苗寨每年都會舉辦許多苗族傳統節日,主要是生產性節日和祖先節日。其中,生產性節日“苗年節”吃新節”和“開秧門”作為代表,祭祖節日主要基于“鼓藏節”為典型。

苗年節

苗年是苗族祭祀祖先的重要節日西江苗族認為,苗年與他們的祖先蚩尤密切相關。傳說在涿鹿大戰中,蚩尤在苗歷末年被俘被殺所以為了紀念蚩尤,西江苗年選在苗歷的末尾,也就是陽歷的十月到十一月,是西江苗寨最重要的節日。2008年,苗年節被公布為第二批國家級非物質文化遺產。

吃新節

吃年貨節是苗族特有的節日,是慶祝稻穗的節日、傳統的農事節是為了祈求來年莊稼豐收和風調雨順,對苗族人來說也是一個機會美國的親戚和朋友團聚,一起慶祝豐收。不像一般的苗寨一年只有一次過年,西江千戶苗寨一年有兩次。第一次是從“開秧門”50天后水稻抽穗,每天就結束了;第二次,大概過了50天,稻子漸漸成熟,一天一天過去了。2007年,吃年夜飯被公布為貴州省第二批省級非物質文化遺產。

鼓藏節

鼓藏節”是西江千戶苗寨苗族以血族為單位共同祭祀祖先的盛大儀式,是西江所有苗族中最隆重的節日、周期最長、最貴節是首批國家級非物質文化遺產之一。分為祭祀和娛樂兩部分它通常每十三年舉行一次,每次持續三年,這三年分別是鼓年、翻鼓年和送鼓年。2020年11月23日,西江千戶苗寨迎來了十三年一遇的“鼓藏節”為此,成千上萬的苗族男女老少參加了敲鼓儀式,并舉行了許多民俗活動來慶祝“鼓藏節”包括刺繡技術的到來、服裝展示、斗牛、斗鳥、唱飛歌、跳蘆笙舞等。2006年,鼓藏節被公布為第一批國家級非物質文化遺產。

傳統技藝 編輯本段

銀飾鍛造

西江千戶苗寨被稱為“銀匠村”銀飾的鍛造技藝是當地苗族的三大藝術瑰寶之一,它在材料上一直很精致、構圖精巧、以簡單自然技藝高超著稱。西江地區苗族銀飾是苗族服飾的主要裝飾,包括銀冠、銀耳環、銀手鐲、銀項圈、銀盤、銀鎖銀梳等造型上百種,品類繁多。大多數苗族銀器需要回火、捶打、拉絲、可以完成滾絲等復雜工序。在西江苗族人眼里,銀飾不僅可以辟邪、一種維護和平的吉祥之物,同時也象征著財富和美好,蘊含著深刻的民族文化內涵和認知心理,甚至帶有宗教信仰的色彩。2006年,苗族銀飾鍛造技藝被公布為第一批國家級非物質文化遺產。

苗族刺繡

苗族刺繡是苗族文化的重要組成部分,是苗族傳統手工藝的代表被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。苗族刺繡以其獨特的針法和刺繡工藝而聞名它采用多種不同的針線組合,使刺繡品具有很高的立體感和藝術效果除此之外,刺繡所用的線通常選擇鮮艷明亮的顏色,因此刺繡成品也是鮮艷奪目的。同時,苗繡所用的裝飾圖案多取材于自然,如植物、鳥獸、山川河流等,一般都是鳥紋、蝴蝶紋、云紋和龍紋,還有一些圖案和苗族的風俗習慣有關、歷史文化宗教信仰都是有關聯的,比如含有苗族文化圖騰等元素的圖案,所以苗繡也叫穿在身上“史書”苗族刺繡在苗族人民中廣泛使用它是苗族民間文化遺產不可或缺的一部分。2006年,雷山苗繡被公布為第一批國家級非物質文化遺產。

苗族蠟染

苗族蠟染是苗族傳統手工藝技藝,以做工精細著稱、它以其典雅的色彩和豐富的內涵而聞名,是苗族文化的重要組成部分之一。苗族蠟染使用的傳統染料以植物為主,無毒純天然染料,對身體無害。2019年,苗族植物彩染技藝被公布為貴州省第五批省級非物質文化遺產。

民間文學 編輯本段

仰阿莎

《仰阿莎》是一部長達七千多行的苗族民間敘事長詩,是苗族長篇愛情敘事詩的代表作2008年6月被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄進行保護和研究,主要流傳在苗族聚居的黔東南州清水河兩岸,在苗族群眾中享有很高的聲譽“最美麗的歌”這首敘事詩塑造了楊阿莎等一系列人物形象,主要分為“出世”游方談情”婚姻”尋找”以及“講理”五個主題,描寫楊阿莎和太陽、三個月亮人之間的感情糾葛折射出楊阿莎 對真摯愛情和幸福生活的熱切追求,贊美自由戀愛,譴責包辦婚姻,表達了古代苗族人民的思想感情和生活愿望。長期以來,《仰阿莎》一直以口頭形式在苗族中流傳,并在口頭傳播過程中進行“創編”在漫長的口頭交流過程中,產生了許多不同的語言,在苗族歌手代代相傳的反復歌唱過程中不斷發展,流傳至今。在眾多不同的文本中,王安江演唱的《仰阿莎》是篇幅最長敘事結構最完整的文本。2008年,陽阿莎被公布為第二批國家級非物質文化遺產。

傳統音樂

苗族飛歌

苗族飛歌,叫苗語“恰央”,意為“飛揚的歌聲”,又稱為“吼歌”順路歌”喊坡歌”,有“男聲飛歌”女聲飛歌”粉是流傳于貴州東南部的一種苗族民歌,它的特點是“高亢豪放”音域寬廣”旋律優美”古老自由”在苗族音樂文化藝術中具有代表性。苗族格非過去只在苗族內部通婚、生產勞作、祭祀說理時勸人喝酒唱歌新中國成立后,“苗族飛歌”經過挖掘整理,逐漸被外界了解,2008年被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。苗族飛歌分為高音和平調,演唱時可以即興創作,有一定的音高和音程“游移性”同時其演唱形式豐富多樣,有獨唱、齊唱、對唱、二重奏和簡單的多聲部形式,其中二重奏是典型的。20世紀50年代初,一首苗族飛歌《毛主席來到了》,充滿了帶有傳統曲調的新詞經苗族歌手阿婆在北京演唱后,立即傳遍全中國,成為影響廣泛最具代表性的苗族飛歌。2008年,苗族格非被公布為第二批國家級非物質文化遺產。

開發保護 編輯本段

2002年,“苗年文化周”在貴州舉行,西江千戶苗寨被選為主會場,受到國內外媒體的關注和報道。此事進一步擴大了西江苗寨的影響此后,西江千戶苗寨開始加強旅游基礎設施投資,開辦農家樂、客棧飯店旅游商店等旅游服務設施的游客數量迅速增加,一個旅游市場基本形成。

2005年,人民文化部中華人民共和國將在西江千戶苗寨建造一座吊腳樓、銀飾等5項苗族手工藝被列入第一批國家級非物質文化遺產保護名錄,西江成立“中國國家博物館西江千戶苗寨館”

2007年,西江千戶苗寨被評為國家歷史文化名城當地人逐漸意識到發展旅游業的重要性,在景區開起了飯店、工藝品店等店鋪,同年,西江千戶苗寨還被確立為貴州省第三屆旅游產業發展大會的主辦地在這樣的發展機遇下,西江政府加強旅游宣傳,花費近2.8億元全面建設建設西江千戶苗寨,包括照明系統、交通條件、景觀、旅游基礎設施等方面大大提升了西江千戶苗寨的旅游基礎和服務功能。

2008年,第三屆貴州旅游產業發展大會在西江千戶苗寨成功舉辦,成為西江旅游經濟發展的轉折點從此,西江千戶苗寨成為名副其實的民俗文化旅游區。雷山縣人民醫院在初步形成的旅游資源平臺的幫助下,美國政府投入了巨大的財力來維護寨子內及周邊的旅游基礎設施同年還開通了凱里至西江的郎溪公路,改造了雷山縣至西江的席勒公路,直接縮短了外地游客到景區的距離。在旅游發展大會的前期,西江也積極做了充分的準備,在3、4月,開始對古街油坊街進行維護,并設立觀景臺風雨橋等景點,更好地滿足游客需求。

2009年,西江千戶苗寨開始收門票,雷山政府成立了貴州千戶苗寨文化旅游發展有限公司,即“西江旅游公司”西江的專業類別也進行了細分,組織了環衛隊伍,2011年建成了污水處理廠,從各個方面完善了西江的旅游設施,正在逐步向標準化景區發展。同年,西江千戶苗寨景區頒布實施《西江千戶苗寨文化保護補償辦法》,更好地保護當地文化遺產。

到2015年,西江千戶苗寨在建設方面取得了一些成績,包括基礎設施的完善、公路旅游步道建設、風雨橋等建筑的竣工、軍事工業的防洪設施工程等。同時,隨著西江地區的旅游開發建設,當地政府也逐步完善了消防防洪等配套設施。除了政府配套設施的建設,千戶苗寨的村民還自發集資修建防火塘,購買水箱等設備。

2021年11月,西江千戶苗寨景區順利通過國家AAAAA級優質景觀評審。如今,西江千戶苗寨景區正按照省文化和旅游廳的指導,不斷推進國家AAAAA級旅游景區的創建工作。

所獲榮譽 編輯本段

1992年,西江千戶苗寨被評為省級文物保護單位。

2007年,西江千戶苗寨被建設部評為國家歷史文化名鎮。

2008年,西江千戶苗寨被中國工藝美術協會命名“中國苗族銀飾之鄉”

2011年,西江千戶苗寨被評為國家AAAA級旅游景區。

2022年8月16日,西江千戶苗寨被國家文化和旅游部列為第二批全國夜文化旅游消費集聚區中華人民共和國中國。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。