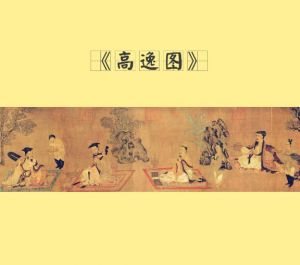

高逸圖

《高逸圖》又名《竹林七賢圖》,作者是唐末書畫家孫位,《高逸圖》是孫位的唯一存世作品。畫作規(guī)格為縱45.2厘米,橫168.7厘米,絹本設(shè)色圖,現(xiàn)藏于上海博物館。卷首有宋徽宗趙佶題“孫位高逸圖”五字,畫作原題并非《高逸圖》,而是宋徽宗根據(jù)人物特性重新取名。亦有觀點(diǎn)指出,《高逸圖》構(gòu)圖格式和人物形象與《竹林七賢圖》有很大的相似性,可能為《竹林七賢圖》的殘本。本畫描繪了竹林七賢中的四人形象,人物形象生動(dòng)逼真,神態(tài)各異,但對(duì)于這四人具體身份現(xiàn)仍存有爭議。孫位承顧愷之之畫風(fēng),開五代畫法的先河,湯垕《畫鑒》中記載:“蜀中山水、人物,皆以孫位為師。”自孫位后,五代支仲元、宋代李公麟、石恪等人都畫過《七賢圖》,雖然這些作品已佚,就現(xiàn)有資料看,有些與《高逸圖》這個(gè)畫本有傳模的關(guān)系。

畫作內(nèi)容 編輯本段

《高逸圖》描繪了竹林七賢中的四人。畫面最右側(cè)士大夫盤坐在一個(gè)彩色織毯上,頭戴帢帽,上身未著衣,僅披掛一件淺紫衣袍,下身著白色褲子,雙手抱住右腿,倚靠在一紅色花紋隱囊上,神色閑適淡然。他的身旁有一鼎和帶有托盤的杯具,身旁的童子呈直立狀,雙手捧一器物于胸前,該器物造型獨(dú)特,難以辨識(shí)。

右起第二個(gè)士大夫衣衫齊整,身著半透明紗袍,頭戴束發(fā)冠,手持如意,赤足,倚坐在方形花毯上。面前擺著還未展開的一卷書,兩旁置小銅鐘各一枚,還有一件帶蓋的銅熏爐,小銅鐘的用處不明。身后站一童子,頭扎雙髻,手持書卷。右起第三個(gè)士大夫刻亦著半透明紗袍,頭戴帢帽,赤足;他手持方斗,側(cè)旁童子跪呈雙耳罐,他轉(zhuǎn)過臉來,目光落在該罐上;毯前列有銅鼎和銅盤,鼎中有一勺,銅盤里有三盞高杯。

右起最后一個(gè)士大夫手持芭蕉扇,衣著不整,袒胸,身披衣袍,斜靠隱囊,目光似遠(yuǎn)眺,面前兩只高足盤中,盛李子六枚,身后的童子呈彎腰俯首狀,雙手持托盤,上有方斗。畫作中間或點(diǎn)綴有松石草木,將四個(gè)獨(dú)立的人物連為一體。

本畫上存有多個(gè)印章,畫幅及前后裝裱絹素上鈐有“雙龍”“御書”“政和”“宣和”“睿思東閣”等印,說明此畫曾為宋皇室藏品。

另有明代司馬垔的題跋、清代梁清標(biāo)的收藏印。畫中其余兩方印章過于模糊,無法推斷具體內(nèi)容,一方只能看出“隴西”二字,另一方僅能認(rèn)出“海”字。

創(chuàng)作背景 編輯本段

唐朝末年,國力衰弱,戰(zhàn)亂頻仍,帝王遷都、官臣奔避,士人飄離失所。對(duì)于唐末文人來說,及第是一件困難的事情,即使考中功名,還需要經(jīng)過漫長的守選。即使有幸踏入仕途,唐末朝綱不振,奸惡當(dāng)?shù)溃瑥V大士人不僅在仕宦中無法實(shí)現(xiàn)其濟(jì)世抱負(fù),還常有性命危險(xiǎn)。政治上的動(dòng)亂、及第困難、仕途無望等種種原因?qū)е铝耸咳巳胧谰葷?jì)天下的道路屢屢失意,而遁入山林,逃避現(xiàn)實(shí)以修身養(yǎng)性則成了他們失意時(shí)的重要?dú)w宿。這也是唐末山水畫、隱逸詩盛行的重要原因。社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)往往影響著藝術(shù)的內(nèi)容形式,當(dāng)晚唐貴族驕奢淫逸的享樂世界隨著朝政的沒落而崩塌,人們迷茫的精神也開始在魏晉名士上尋找依托。因此,這一時(shí)期出現(xiàn)了《高逸圖》《巖亭》《十六羅漢圖》等具有鮮明魏晉審美風(fēng)向的繪畫作品。

公元880年12月初,黃巢農(nóng)民起義漸逼長安,唐僖宗落荒而逃,帶了他喜愛的御用畫家孫位。孫位隨皇帝逃向四川,終日抑郁不得志,借酒消愁。一日,路經(jīng)一片竹林,突然聯(lián)想起“竹林七賢”,他也想如竹林七賢一般脫離世俗煩擾。回家后,孫位勾畫出山濤的形象,后為了能夠表現(xiàn)出七賢鮮明個(gè)性的形象,孫位專門閱讀了有關(guān)七賢的書籍,終于刻畫出栩栩如生、形態(tài)各異的人物。

藝術(shù)鑒賞 編輯本段

構(gòu)圖

《高逸圖》與《竹林七賢與榮啟期》磚畫的構(gòu)圖、人物布局、環(huán)境刻畫上非常類似。此畫采用了分組分段、單列平式的構(gòu)圖,四位高士分別坐在毯子之上,身旁各有童子侍奉,四人分別成為畫面的中心點(diǎn),保持了畫作整體的平衡感。人物之外的山石林木、器物等,不僅暗含了高士身份玄機(jī),也串聯(lián)起了整幅畫作,將四個(gè)看似獨(dú)立的人物匯集在一個(gè)畫面之中。樹石與人物相間隔,突出每個(gè)士大夫的形象的同時(shí)又把各個(gè)人物的動(dòng)作情態(tài)統(tǒng)一在一個(gè)環(huán)境之中。畫面留白得當(dāng),既不顯擁擠也不覺空洞,表現(xiàn)出孫位高超的構(gòu)圖技巧。

設(shè)色

孫位繼承了唐代人物畫設(shè)色技法,敷彩之外,外加明暗渲染,以烘托物像的立體效果。清薄的色彩,運(yùn)用白色由深至淺漸次暈染,透出肌膚肉色,表現(xiàn)絲織品柔軟透明的特殊質(zhì)感。本畫設(shè)色鮮艷而不失典雅,山石部分已經(jīng)開始使用渲染和皴染手法,這種渲染手法主要用于表現(xiàn)石塊陰陽面,豐富畫作層次;而皴染手法則可以清晰地表現(xiàn)出山石、樹木的脈絡(luò)紋理,使景物更加生動(dòng)逼真。

線條

《高逸圖》線條圓潤流暢,此畫人物面目衣紋無纖媚之態(tài),氣味古樸,線描如春蠶吐絲,屬于游絲描體系。人物衣紋線條以鐵線描為主,雜用蘭葉描,圓勁有力,服飾著白色時(shí),留有深淺變化,顯出貼身之處,富有質(zhì)感。整體來看,畫作多用細(xì)緊柔勁的線條勾勒形狀,細(xì)勁凝練,調(diào)暢自如,頗有顧愷之“勁緊連綿如吐絲”的行云流水的線條風(fēng)格。同時(shí),孫位非常注重人物眼神的傳神性表達(dá),傳承了顧愷之“傳神阿堵”的手法。

流傳經(jīng)歷 編輯本段

《高逸圖》最早見于《宣和畫譜》,在十二世紀(jì)時(shí),曾被宋徽宗收入宣和內(nèi)府,此后長期不為人所關(guān)注;根據(jù)明弘治二年(1489年)的題跋,得出該畫當(dāng)時(shí)藏于南京;清初,被梁清標(biāo)所收藏,后為乾隆帝占有,藏于養(yǎng)心殿并錄著于《石渠寶笈》;1922年,被溥儀帶出清宮,此后流散在東北地區(qū),直到解放后,才由上海博物館收藏。

重要展覽 編輯本段

孫位的《高逸圖》極為珍貴,已于2012年被中華人民共和國國家文物局列為禁止出國(境)展覽文物。國內(nèi)展出機(jī)會(huì)也極少。2002年11月30日,為慶祝上海博物館五十周年館慶,《高逸圖》在由故宮博物院、遼寧省博物館、上海博物館聯(lián)合舉辦的“晉唐宋元書畫國寶展”上亮相。2019年10月7日,遼寧省博物館在“又見大唐”特展上展出了《高逸圖》摹本。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。