天津自然博物館

天津自然博物館位于天津市河西區(qū)友誼路31號,面積5萬平方米,建筑面積3.5萬平方米,展區(qū)一.4萬平方米。這是中國第一次主題單元化、全景展示的自然探索、科學(xué)體驗(yàn)、自然科學(xué)教育博物館,2008年5月確認(rèn)的第一批國家一級博物館。

天津自然博物館創(chuàng)建于1914年,前身為北江博物館,位于天津外國語大學(xué)河西區(qū)馬場路117號。1952年6月,天津市人民 美國政府批準(zhǔn)成立了天津人民銀行美國科學(xué)博物館是在北疆博物館的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。1957年6月,天津人民解放軍美國科學(xué)博物館更名為天津自然歷史博物館。1959年展覽及辦公地址遷至河西區(qū)馬場路272號。

1968年8月,天津自然歷史博物館、藝術(shù)博物館合并成天津博物館。1973年12月恢復(fù)博物館建制,1974年1月更名為天津自然博物館。1997年,天津自然博物館翻修,1998年開館。2013年,天津自然博物館選擇了另一個(gè)地點(diǎn),開始重建新館2014年1月25日,新館對外開放。

天津自然博物館的動(dòng)植物藏品、古生物、地質(zhì)標(biāo)本化石約40萬件,其中200件被列為國家一級標(biāo)本。是集收藏、研究、展教、旅游是國家科普教育基地、國家愛國主義教育基地。基本展覽被授予 quot中國十大優(yōu)秀展覽quot1998年國家文物局。2002年獲得“全國文物系統(tǒng)先進(jìn)集體”稱號。

歷史沿革 編輯本段

北疆時(shí)期

天津自然博物館創(chuàng)建于1914年,前身是北疆博物館修建之初,這里被稱為黃河白河博物館,由法國神父創(chuàng)建、動(dòng)物學(xué)博士黎桑(Amir license, 1876-1952年,中文名桑志華)來華創(chuàng)辦的。1914年,桑植華帶著對東方大陸的好奇來到中國。他是第一個(gè)在中國組織大規(guī)模野外發(fā)掘的科學(xué)家。在中國待了25年,桑志華已經(jīng)走遍了華北、在東北和西北地區(qū)行程近5萬公里,收集了20多萬件自然歷史標(biāo)本,并在天津建立了中國北方第一個(gè)自然博物館——北疆博物館。

北疆博物館舊址位于天津市河西區(qū)馬場路117號天津外國語大學(xué)那是一棟三層小樓,紅墻白窗,墨綠色窄門。這座小樓由三部分組成。北樓建于1922年,陳列室建于較晚,與北樓西端相連,1928年對外開放。1929年,南樓重建,通過一條走廊與北樓相連“工”字型布局。2014年,在中法建交50周年和桑芝華百年誕辰之際隨著中國科學(xué)考察的深入,北疆博物館北樓及陳列室改造工程全面展開“修舊如舊”恢復(fù)其原始標(biāo)本收藏的原則、科學(xué)研究、展覽的功能與科普教育。2015年底,所有改造工程和修復(fù)展覽全部完成,2016年1月對外開放。2018年10月,南樓改造后開放。北疆博物館是中國唯一的原址、原建筑、原藏品、原展柜、這座保存有完整原始文獻(xiàn)的百年博物館被稱為中國現(xiàn)代博物館發(fā)展史上的一座博物館“活化石”北疆博物館舊址于2019年10月被列入第八批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

變遷時(shí)期

人民政府成立后在中華人民共和國中國,北疆博物館由私立的津沽大學(xué)管理。1951年9月,天津市委宣傳部接收北疆博物館。1952年6月,天津市人民 美國政府批準(zhǔn)成立天津市人民政府籌備委員會(huì)在北疆博物館的基礎(chǔ)上建立了天津科技館美國科學(xué)博物館在同一年建立。1957年6月,天津人民解放軍美國科學(xué)博物館更名為天津自然歷史博物館。1959年展覽及辦公地址遷至河西區(qū)馬場路272號,時(shí)任政務(wù)院副總理、文化教育委員會(huì)主任、中國科學(xué)院院長郭沫若先生題寫了博物館的名稱。

1968年8月,天津歷史博物館、天津美術(shù)館、天津自然博物館合并為天津博物館。1973年12月恢復(fù)博物館建制,1974年1月更名為天津自然博物館。

新館時(shí)期

1997年,天津市委市政府投資1億元對天津自然博物館進(jìn)行修繕,并于1998年建成對外開放它是中國首批一級博物館之一。改造后的天津自然博物館占地2萬平方米,建筑面積1.2萬平米,從展廳開始、藏品庫、業(yè)務(wù)用房、植物園由四個(gè)功能區(qū)組成。主體建筑“海貝含珠”造型寓意天津自然博物館是渤海之濱的一顆明珠。藏品中有38萬個(gè)生物標(biāo)本,其中一個(gè)、二級珍品1300余件,模式標(biāo)本1400余件。是集收藏、研究、展教、旅游是國家科普教育基地、國家愛國主義教育基地。基本展覽被授予 quot中國十大優(yōu)秀展覽quot1998年國家文物局。2002年獲得“全國文物系統(tǒng)先進(jìn)集體”稱號。

2013年,在市委、在市政府的大力支持下,天津自然博物館新館改造工程被列為“天津20大熱門項(xiàng)目”之一。2014年1月25日,天津自然博物館新館開館試營業(yè),新館址位于天津文化中心、原天津博物館內(nèi)。新館陳列以“家園”作為主題,這是中國第一個(gè)主題單元化、全景展示的自然探索、科學(xué)體驗(yàn)、科學(xué)教育中的自然歷史博物館。

建筑布局 編輯本段

建筑特點(diǎn)

北疆博物館的建筑由三部分組成-——北樓,陳列室和南樓,南樓、北樓兩棟由一條走廊相連,整體建筑為 “工”字型布局。馬場道住宅的主體建筑是“海貝含珠”造型寓意天津自然博物館是渤海之濱的一顆明珠。

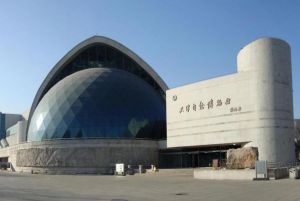

文化中心新館由新高松建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所和川口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所共同設(shè)計(jì),呈天鵝造型,占地5萬平方米,建筑面積3.5萬平方米,展區(qū)一.4萬平方米。

館內(nèi)布局

新館一樓以“家園·探索”主題是展現(xiàn)天津從古至今的生態(tài)景觀。在大廳的中央,有一對“母與子”左邊是活蝴蝶園,右邊是兒童 探索大廳。

二樓展覽面積5700平方米,有“家園·生命”以古生物化石為主題的展覽、近萬件巖石礦物和活體植物標(biāo)本展示了過去38億年間生命從無機(jī)到有機(jī)的發(fā)展過程。在二樓的大空間布局中,整個(gè)展廳分為三個(gè)區(qū)域,每個(gè)區(qū)域選取有代表性的生物作為設(shè)計(jì)布局形式。在海洋部分,選擇水母作為代表生物,并根據(jù)其形狀進(jìn)行排列;第二部分選取從水到陸的代表性生物龜,以龜甲為設(shè)計(jì)布局形式;第三部分以人腦形態(tài)作為版式的基本形態(tài)。3號館的銅像是天津自然博物館的前身——北疆博物館的創(chuàng)始人、法國生物學(xué)家桑志華先生。本展區(qū)的永久性展覽分為“生命誕生,地球不再荒涼”神奇的爆炸,生命從此繁盛起來”等八個(gè)單元。

三樓展覽面積3600平方米,有“家園·生態(tài)”作為主題,它主要展示了慈善家肯尼斯·貝林先生捐贈(zèng)了近300件野生動(dòng)物標(biāo)本,同時(shí)展出了一個(gè)名為 quot野生動(dòng)物 quot“秦嶺四寶”的朱鹮、大熊貓、金絲猴扭角羚等中國珍貴動(dòng)物標(biāo)本。這個(gè)展區(qū)的設(shè)計(jì)理念突出生態(tài)系統(tǒng),形式是一個(gè)大景觀、大張旗鼓地展示生態(tài)系統(tǒng)的多樣性。每個(gè)大洲動(dòng)物群由幾個(gè)景觀組成,每個(gè)景觀以不同的場景展示,每個(gè)場景由動(dòng)物生活中的一個(gè)典型故事代表。

北疆博物館一樓展廳由法國永和建筑公司設(shè)計(jì)建造,展覽內(nèi)容包括地質(zhì)、古生物學(xué)、史前學(xué)和人種學(xué)。什么現(xiàn)在二樓展出的是栩栩如生的、植物標(biāo)本。三樓展廳主要展示北疆皮革樣品和浸泡樣品。

陳列展覽 編輯本段

天津自然博物館的兩個(gè)展覽各有千秋,新館以科普為主展覽分為三層,第一層是“家園·探索”展區(qū),二層是“家園·生命”展區(qū),三層是“家園·生態(tài)”展區(qū);北疆博物館舊址以科研為主,藏品主要有地質(zhì)系列、古生物叢書和生動(dòng)的植物標(biāo)本。一樓展廳包括地質(zhì)學(xué)、古生物學(xué)、史前學(xué)和人種學(xué)。什么現(xiàn)在二樓展出的是栩栩如生的、植物標(biāo)本。三樓展廳主要展示北疆皮革樣品和浸泡樣品。

基本陳列

家園·探索展區(qū)

展區(qū)位于博物館一樓,配有巨型恐龍骨架國內(nèi)館內(nèi)首個(gè)活體蝴蝶園科普劇場。博物館安排了《歡樂的海洋》《小蝴蝶成長記》《來自猩猩的你》等科普劇,寓教于樂,增長見識、趣味性、交互性的良好集成。在一樓大廳的龍臺上,擺放著一批恐龍骨架,其中就有井研的馬門西龍、在合川馬門溪龍榮縣峨眉龍這樣的恐龍世界里,“巨人”還有蜥腳類動(dòng)物如蘇 s巧龍“侏儒”作為它們的死敵,獸腳類恐龍霸王龍和將軍廟單脊龍的骨架被放在了龍臺的中間。此外,龍臺左側(cè)還有霸王龍與三角龍對抗的可移動(dòng)模型場景,再現(xiàn)了這兩種著名恐龍的生死搏斗場景。

家園·生命展區(qū)

展區(qū)位于博物館二樓,展覽面積5700㎡“遠(yuǎn)古家園”和“現(xiàn)代家園”它由兩部分組成,采用古今結(jié)合的主題單元展示方式展示古生物化石、近10,000份巖石礦物和活植物標(biāo)本。依托新的地球觀和最新的科學(xué)研究成果,展示了地球家園的生命世界在過去38億年間從無機(jī)向有機(jī)轉(zhuǎn)變、從單細(xì)胞到多細(xì)胞、由簡單到復(fù)雜、從低到高的發(fā)生率、發(fā)展,甚至現(xiàn)在的宏偉、跌宕起伏的演變。

展覽分為八個(gè)單元:第一單元:生命誕生,地球不再荒涼;第二單元:神奇的爆炸,生命從此繁盛起來;單元 :充分發(fā)揮自己的能力,在海洋中爭霸喧嘩;單元4 : 從水上到陸地,開辟一個(gè)全新的家園;第五單元:多樣進(jìn)化,爬行巔峰一代;第六單元:鳥兒飛了,天空的新主人;第七單元:上升和下降,哺乳動(dòng)物輻射;第八單元:類人猿的劃分,智慧生物的起源。

家園·生態(tài)展區(qū)

展區(qū)位于博物館三樓,展覽面積3400㎡,以美國慈善家聞名、天津榮譽(yù)市民肯尼斯·在貝林先生多年來捐贈(zèng)的200多件珍稀野生動(dòng)物標(biāo)本的基礎(chǔ)上,又增加了一些珍稀野生動(dòng)物標(biāo)本,如大熊貓等、金絲猴等,共同展示世界各大洲的典型動(dòng)物群。

展覽主要包括以下幾個(gè)部分:澳洲:活化石大陸”在澳大利亞的景觀中,展示了以有袋動(dòng)物為代表的最原始的哺乳動(dòng)物;南美:神奇的雨林”,聚焦亞馬遜雨林動(dòng)物群,突出亞馬遜 世界上最豐富的生物多樣性;北美:野性新世界”以落基山腳下的平原和森林為景觀,集中了北美森林和草原居住者的景觀;北極:消融的冰川”以北極熊為代表,展示了全球變暖下北極動(dòng)物的家園,并告誡人們要保護(hù)地球的生態(tài)環(huán)境;非洲:原野生與死”基于非洲三個(gè)典型的自然景觀,展示了稀樹草原動(dòng)物群、非洲沙漠動(dòng)物群和非洲熱帶雨林動(dòng)物群,同時(shí)特別展示了非洲馬賽人的生活場景和日常用具,既讓觀眾了解了非洲動(dòng)物,也了解了非洲文化;歐亞:生命交響曲”,重點(diǎn)展示歐亞山地動(dòng)物和森林動(dòng)物群,不僅僅是大熊貓、中國如金絲猴代表動(dòng)物,還有歐洲盤羊、典型的歐洲動(dòng)物,如鹿。

北樓陳列

一樓展廳包括地質(zhì)學(xué)、古生物學(xué)、史前學(xué)和人種學(xué)。展出了5000多件古哺乳動(dòng)物化石,一些展出的石器包括桑枝花 他從1920年到1935年一直呆在遼寧、甘肅、內(nèi)蒙、寧夏等地收藏的古人類化石模型、舊石器、有新石器時(shí)代和各種文化遺跡392處。

二樓展廳展現(xiàn)當(dāng)下的鮮活、植物標(biāo)本,包括展出的617種植物、6000多只動(dòng)物。

三樓展廳主要展示北疆的皮革標(biāo)本和浸泡標(biāo)本,其中有近百年的鳥類標(biāo)本、近2000件兩棲爬行、1600種魚類和哺乳動(dòng)物、無脊椎動(dòng)物標(biāo)本;此外,一些文物史料,如:老式的地圖柜、收藏用藤籃等;以及北疆博物館的遺跡、四位西方畫家的十四幅《平定準(zhǔn)噶爾回部得勝圖》銅版畫。

南樓陳列

圖書館得到了修復(fù)和展示,展出了2000多本書,其中包括法國的動(dòng)物學(xué)家、古生物學(xué)家喬治·居葉巍 ■代表作《四足動(dòng)物化石研究》(拉丁文,13冊)《昆蟲史記》由法國著名博物學(xué)家列奧謬爾(1734年法文版)18世紀(jì)最杰出的科學(xué)家林奈的代表作,19世紀(jì)意大利著名真菌學(xué)家薩卡多的《自然系統(tǒng)》(拉丁文,26冊) ,北疆博物館25年來最重要的學(xué)術(shù)成果,《真菌匯編》《黃河白河十年實(shí)地調(diào)查記(1914-1923)》是展出的最珍貴的展品。

古生物倉庫的修復(fù)和展示是在北疆博物館南樓原有古生物倉庫的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。當(dāng)年桑志華、德金日等人正在中國西北、華北等地采集、發(fā)掘得到的巖礦、古生物、古人類標(biāo)本和史前考古文物送回北疆博物館后,都被復(fù)原整理在古生物庫房里、分類鑒定和科學(xué)研究。許多舉世矚目在我國古生物和史前研究領(lǐng)域發(fā)揮基礎(chǔ)性作用的研究成果都是在這里完成的,包括甘肅慶陽的桑志華等人、內(nèi)蒙古薩拉烏蘇、寧夏水洞溝、河北泥河灣山西榆社多項(xiàng)重大發(fā)現(xiàn)。

北疆科學(xué)考察展覽分為樓上樓下兩個(gè)獨(dú)立展廳,兩個(gè)展室、兩條線索基于大量原始照片、資料、桑志華等人的手稿筆記、用標(biāo)本和圖表分別展示了桑志華等人25年的科學(xué)考察歷程。第一展廳全方位多角度深度挖掘北疆博物館25年科學(xué)考察歷程,重點(diǎn)展示甘肅慶陽、內(nèi)蒙薩拉烏蘇、寧夏水洞溝、全景式地描述了河北泥河灣和山西榆社劃時(shí)代的地質(zhì)古生物和古人類科學(xué)考察;第二展廳集中展示了25年來對中國黃河流域以北廣大地區(qū)動(dòng)植物資源的持續(xù)科學(xué)考察,并對中國沿海地區(qū)進(jìn)行了深度回顧、華北西北科學(xué)研究的艱辛歷程,進(jìn)一步說明了北疆博物館在國內(nèi)外自然科學(xué)領(lǐng)域的歷史地位和影響,以及在歷史回顧中值得稱道的科學(xué)精神。

實(shí)驗(yàn)室是北疆博物館過去整理和研究標(biāo)本的地方昆蟲實(shí)驗(yàn)室以歷史照片和部分工作場景為基礎(chǔ),旨在展示北疆博物館過去昆蟲整理和研究的工作場景,從而揭示北疆博物館過去研究人員嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)精神。

動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室是北疆博物館整理和研究動(dòng)物標(biāo)本的重要中心,桑志華等研究人員在這里對采集的動(dòng)物標(biāo)本進(jìn)行初步防腐處理、分類整理、制作不同類型的標(biāo)本,如干標(biāo)本和針插入標(biāo)本。展品包括當(dāng)時(shí)使用的標(biāo)本玻璃瓶、解剖鏡、手術(shù)刀等實(shí)驗(yàn)工具和在此工作的研究人員的原始照片。此外,還有當(dāng)時(shí)使用的卡片柜記錄標(biāo)本鑒定結(jié)果和分類的卡片等珍貴實(shí)物資料。

臨時(shí)展覽

成群的魚躍入金門,共享自然美景

這個(gè)展覽以自然地理為基礎(chǔ)、原生魚種、生命故事、從資源保護(hù)等多方面介紹魚類知識;在展示形式上,特別加入了活魚、科學(xué)手繪等元素;互動(dòng)環(huán)節(jié)還引入了光影體驗(yàn)等多媒體素材。展覽中展出了60多種魚類標(biāo)本近30幅魚類科普畫和10多種典型的溪流魚類活體。

恐龍木乃伊——濃縮生命

展覽以遼西發(fā)現(xiàn)的鸚鵡嘴龍干尸化石和古埃及法老 她的媽媽:死亡——風(fēng)干——掩埋——石化——暴露。本文介紹了蒙古鸚鵡喙龍、中國鸚鵡嘴龍、麥樂營的鸚嘴龍家族成員及其分布顯示孔子鳥、小盜龍、馳龍、嬌小遼西鳥、著名的化石物種,如滿洲鱷魚和腕龍、世界上其他著名恐龍的木乃伊化石,如埃德蒙頓龍。展示設(shè)計(jì)中融入了一些新的設(shè)計(jì)理念和技術(shù),突出了知識性、趣味性和娛樂性強(qiáng),很多珍貴的古生物化石都是第一次和觀眾見面。展覽分五個(gè)部分:木乃伊化石的形成過程;恐龍木乃伊;鸚鵡嘴龍簡介;鸚鵡嘴龍繁殖行為的化石證據(jù)——;皮膚衍生物化石。

館藏精品 編輯本段

天津自然博物館兩個(gè)區(qū)域約有40萬件生物標(biāo)本,其中200件被列為國家一級標(biāo)本。北疆博物館的藏品包括動(dòng)物、植物、古生物、古人類、20多萬件巖石和礦物標(biāo)本以及歷史和民間文物。

部分藏品如下:

文信草天牛

黃斑星天牛,昆蟲綱,鞘翅目,天牛科,黑觸角。女性觸角基底部腫瘤基部有白毛圈。雄性非常短而鈍,而雌性則更長。雄性背板上的白斑較寬,而雌性背板上的白斑則相當(dāng)寬。鞘翅目的翅膀呈均勻的橢圓形,有粗糙的點(diǎn)和寬闊的白色條紋。大部分腳是紅色或淡紅色的,一半的腿是黑色的。此模式標(biāo)本由桑志華于1937年7月9日在內(nèi)蒙古采集。天津自然博物館專業(yè)人員楊2013年研究,《海河原生魚》出版。三副模式標(biāo)本保存在天津自然博物館。

石耜

石耜,時(shí)代:新石器時(shí)代,起源:河北承德熱河。1927年7月,桑志華在河北承德熱河采集了新石器時(shí)代的石器標(biāo)本。石墩是一種用石頭制成的鏟形農(nóng)業(yè)工具,由舊石器時(shí)代的片狀刮刀或切碎器演變而來它最初的形狀并不固定,后來逐漸采用近似圓形的石片或帶小手柄的圓形石片,石片的一面有刃口。石頭主要出土于中國北方的考古遺址,南方出土的骨頭也很多。

師氏中華弓鰭魚

石 中國弓頭魚,硬骨魚,弓頭魚,中國弓頭魚,中國弓頭魚。時(shí)代:晚侏羅世至早白堊世,起源:遼寧義縣。中國弓鰭魚是瑞典學(xué)者于1935年在山東蒙陰發(fā)現(xiàn)的化石基礎(chǔ)上建立的一個(gè)新屬種“弓鰭”因其背鰭彎曲而得名。中華弓鰭魚細(xì)長,呈紡錘形,頭大,口中有鋒利的牙齒,背鰭長,體表有菱形硬鱗,硬鱗后緣有鋸齒。中華弓鰭魚是一種生活在淡水中的肉食性魚類,它的化石在中國遼寧、山東、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、安徽和浙江在中生代晚期地層中分布廣泛,但數(shù)量較少此外,在北美,、南美、產(chǎn)于歐洲和亞洲。與一億多年前的中生代類型相比,現(xiàn)在的弓鰭魚的外貌基本保持不變。它們很兇猛,捕食各種昆蟲、青蛙、蝦、螃蟹等小動(dòng)物也有同類相食的嗜好。它體內(nèi)的魚鰾不僅有漂浮的功能,還有呼吸的功能,所以離開水后還能存活很長時(shí)間。

泥河灣披毛犀

泥河灣的毛犀牛,哺乳動(dòng)物,翼手目,犀牛科,毛犀牛。時(shí)代:更新世,產(chǎn)地:河北泥河灣。毛犀牛是更新世最著名的犀牛,骨架非常結(jié)實(shí)、厚厚的皮毛和巨大的鼻角。20世紀(jì)20年代,法國古生物學(xué)家德金日在泥河灣研究哺乳動(dòng)物化石時(shí)發(fā)現(xiàn)了這種柔毛犀牛的上頜骨,它比普通的柔毛犀牛要小。1969年,德國古生物學(xué)家卡爾克爾以此標(biāo)本為正型建立了一個(gè)新物種:泥河灣披毛犀。后來的研究表明,泥河灣柔毛犀牛的鼻骨非常堅(jiān)固,巨大而粗糙的圓頂狀角座幾乎占據(jù)了鼻骨的整個(gè)后部,鼻中隔強(qiáng)烈骨化,額骨上有一個(gè)小小的中央角。這個(gè)物種生活在冰河時(shí)期的惡劣氣候中,就像中新世晚期最后一只多毛犀牛一樣。

文石

文石是一種碳酸鹽礦物,成分為CaCO3,又稱文石,與方解石同質(zhì)方解石和文石都是天然存在的和常見的碳酸鈣多晶型物因?yàn)槲氖头浇馐木Ц癫煌跃w形狀也不同。文石晶體呈柱狀或矛狀,集合體多為殼狀、鮞狀、豆?fàn)睢⑶蛄畹取Mǔ3拾咨ⅫS白色,玻璃狀,有油脂狀斷口和不完全解理,貝殼狀斷口,莫氏硬度3.5~4.5。在自然界中,文石遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于方解石。文石是由外生作用形成的生化產(chǎn)物,通常在動(dòng)物的外殼或骨骼中發(fā)現(xiàn)。內(nèi)生文石是熱液最后階段的低溫產(chǎn)物,溫泉沉積物中常產(chǎn)文石在自然界中,文石是不穩(wěn)定的,往往可以轉(zhuǎn)化為方解石。

諾氏古菱齒象

古細(xì)菌,哺乳動(dòng)物,角翅目,殼斗科,古細(xì)菌。古代菱形象的名字來源于它與現(xiàn)代非洲象的關(guān)系過去認(rèn)為是非洲象的祖先,臼齒已經(jīng)初步發(fā)育出菱形的嵴。體型大、頭骨相對寬、扁,額骨突出、鼻孔上方形成懸橫嵴,牙齒磨損后牙板中心擴(kuò)大,第三磨牙牙板數(shù)量可達(dá)14個(gè)-15。在中國,關(guān)于古代菱形體的報(bào)道最早見于1928年布勒等人發(fā)表的《林文信紀(jì)念文集》。之后,化石在中國河北、山西、河南等10多個(gè)省市進(jìn)行了舉報(bào)。古菱齒龍norskei是一種牙齒較窄的古菱齒龍齒板多而密,中尖常有,但不突出臼齒特化的趨勢和程度與現(xiàn)代亞洲象相似。1986年,薊縣白堿鄉(xiāng)官山村發(fā)現(xiàn)了古犀牛的頭骨和牙齒化石。 2005年在位于薊縣楊金莊鄉(xiāng)陳家莊西南500 m的古河道中發(fā)現(xiàn)完整下頜骨及左右第三磨牙。

似鋸齒似劍齒虎

哺乳動(dòng)物,食肉目,貓科,像劍齒虎。鋸齒狀和劍齒虎頭骨化石采自河北陽原泥河灣,地質(zhì)時(shí)代在距今一至三百萬年前的早更新世。鋸齒狀的劍齒虎是一種已經(jīng)滅絕的大型貓科動(dòng)物其典型特征是犬齒特別長且彎曲,呈馬刀或軍刀狀,齒緣呈鋸齒狀。此外,鋸齒樣劍齒虎四肢細(xì)長,善于奔跑,生活在開闊稀疏的草原環(huán)境中,通過追逐捕捉獵物。鋸齒狀的劍齒虎從大約40萬至20萬年前的更新世開始消失,推測與大型食草動(dòng)物數(shù)量下降有關(guān)。這一時(shí)期的直立人、早期智人已經(jīng)掌握了更加發(fā)達(dá)的工具,開始憑借自己的勇氣和智慧大規(guī)模捕殺大型食草動(dòng)物,而吃它們的鋸齒狀劍齒虎在這種沖擊下很容易滅絕。

阿舍利手斧

阿舍利手斧,起源:法國,時(shí)代:舊石器時(shí)代。桑志華 與法國自然歷史博物館的交流在歐洲出土、一批來自西亞等地的史前石器標(biāo)本,涵蓋了舊石器時(shí)代到新石器時(shí)代的年代范圍,類型豐富多樣,頗具典型性與中國特別是寧夏水洞溝出土的石器標(biāo)本進(jìn)行對比,將有助于探討東西方早期人類的文化異同和遷徙、傳播模式具有重要的研究價(jià)值。

小眼金線鲃

小花棘豆,硬骨魚,鯉科,鯉科。小眼狗牙根是我國鯉科中較為原始的一種,也是世界上罕見的盲魚種群。體長80-200毫米。吻突出。頭部前部扁平,呈鴨嘴形,后部凸起;后腦勺拱起,腹部比較直。眼睛很小,有些個(gè)體眼睛上有皮膚覆蓋。一對口鼻部和一對雛鴿應(yīng)該有相同的長度,并發(fā)展到能保持該物種的缺陷黑暗環(huán)境下生存,視覺功能退化。分布于廣西紅水河右江水系支流的溶洞中。1986年3-4月,天津自然博物館專業(yè)人員李國梁、郭琦在廣西進(jìn)行魚類資源調(diào)查時(shí),采集了10多條魚“盲眼魚”,經(jīng)研究鑒定為魚類新種,發(fā)表于1989年第一期《動(dòng)物分類學(xué)報(bào)》,命名為金線鯰。

多背棘沱江龍

多棘沱江龍,倍:中侏羅世,起源:四川自貢,大小:長7米,高2.5米。生活在中國的沱江龍與同時(shí)期北美的劍龍關(guān)系密切。它們從脖子、從背部到尾部生長著15對尖頭籃板它們的主要功能是集熱散熱,當(dāng)然還有防御敵人。尾部末端有兩對大尖刺,用來猛擊所有敢于靠近的肉食敵人,如四川龍或體型較大的永川龍。

石斧

石斧,時(shí)代:新石器時(shí)代,起源:遼寧北票巴圖營子。1919年10月,遼寧北票巴圖營子桑志華收藏的新石器時(shí)代石斧標(biāo)本。雖然不是中國最早的新石器時(shí)代,但出土也比較早。特別值得一提的是,這些新石器時(shí)代的標(biāo)本都有明確的出土地點(diǎn),比1921年仰韶遺址出土的石器早兩年。

包氏瑪姆象

包 大象媽媽,地質(zhì)時(shí)代:上新世早期,起源:山西省榆社縣泥河村 號。完整的下頜骨和所有的下臼齒,下頜關(guān)節(jié)前端長出一對下切牙。這個(gè)標(biāo)本是桑志華上世紀(jì)30年代在山西榆社泥河村發(fā)掘的,一直保存至今。

老西開自流井巖屑樣品

天津老西開自流井是天津歷史上第一口地?zé)峋挥谂f法租界老西開教堂附近 這口井是在北疆博物館創(chuàng)始人桑志華的指導(dǎo)下勘探和挖掘的1936年5月成功開鑿,深度861米,被證明是“天津最純凈的水源”挖掘之后,水流了一整天、那時(shí)候的天津也是一片風(fēng)景。鉆井過程中巖屑樣品等數(shù)據(jù)的研究對區(qū)域地質(zhì)研究具有重要意義、地下水、地?zé)峋哂兄匾默F(xiàn)實(shí)意義、科研價(jià)值和實(shí)用價(jià)值。

河套人”牙齒

20世紀(jì)20年代以前,亞洲尚未發(fā)現(xiàn)與古代人類活動(dòng)有關(guān)的確切數(shù)據(jù),中國和亞洲是否有早期人類活動(dòng)仍懸而未決。

1922年,北疆博物館創(chuàng)始人、法國博物學(xué)家桑志華在內(nèi)蒙古自治區(qū)伊克昭盟烏審旗薩拉烏蘇河沿岸的沙層中發(fā)現(xiàn)了一顆古人類牙齒化石,后來被命名為“河套人”這是一顆左上側(cè)門牙,屬于更新世晚期牙齒大小與現(xiàn)代人相似,牙冠結(jié)構(gòu)具有原始特征。 “河套人”牙齒化石是中國發(fā)現(xiàn)的最早的人類化石,出土地點(diǎn)和地層記錄準(zhǔn)確。它的發(fā)現(xiàn)開啟了中國乃至亞洲的古人類學(xué)、舊石器考古研究的序幕。

學(xué)術(shù)研究 編輯本段

2021年12月29日,天津自然博物館學(xué)術(shù)委員會(huì)成立并召開第一次學(xué)術(shù)會(huì)議,慶祝天津自然博物館成立110周年(2024年)進(jìn)行了一系列學(xué)術(shù)活動(dòng)的討論和研究。

2023年3月3日,天津自然博物館主編的《走進(jìn)北疆博物院》一書由科學(xué)出版社出版,天津自然博物館館長張才新任主編。該書歷時(shí)近兩年寫成,是天津自然博物館的前身——北疆博物館首次從博物館學(xué)的角度創(chuàng)建、建筑風(fēng)格、藏品體系、展陳特色、研究成果、對歷史沿革和發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)梳理,是第一部全面介紹北疆博物館及其發(fā)展歷程的著作。

文化活動(dòng) 編輯本段

社教科普

天津自然博物館1999年被評為國家科普教育基地24年來,充分利用館藏資源,充分發(fā)揮文化藝術(shù)場館和全球科普平臺作用,不斷創(chuàng)新素質(zhì)教育新方式,舉辦各類特色科普活動(dòng)和科普大講堂。2022年“友誼的使者——小象米杜拉”入選天津市首批中小學(xué)博物館示范班,“博物少年說”它被評為培養(yǎng)年輕人的優(yōu)秀案例2022年天津博物館的s精神素養(yǎng)“示范項(xiàng)目”2017年4月11日,北疆博物館的工作人員走進(jìn)河西區(qū)雙山新苑小區(qū),為居民們帶來了一場名為《一座建筑與一位科學(xué)家的故事---記北疆博物院及其創(chuàng)始人》的科普講座。

天津自然博物館還承擔(dān)國際文化交流活動(dòng)。2022年11月第九屆“中法環(huán)境月”開幕,特展《暢游珊瑚礁的世界》和 《水,科學(xué)的核心》同時(shí)推出。中法環(huán)境月”作為天津自然博物館重要的國際文化交流活動(dòng),自2021年起已連續(xù)舉辦兩屆。這個(gè)展覽的目的是提高觀眾和觀眾的興趣加強(qiáng)中法兩國在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的合作,促進(jìn)我館科普學(xué)術(shù)交流的國際化、多元化方向發(fā)展。

文創(chuàng)產(chǎn)品

天津自然博物館依托館藏,深入挖掘館藏資源,開發(fā)具有自身特色的文化創(chuàng)意產(chǎn)品。開發(fā)了一系列植物科學(xué)畫、恐龍系列、3D立體紙模型、3D木拼模型、DIY恐龍挖掘套裝、DIY雕塑紀(jì)念章、文創(chuàng)雪糕、賀歲生肖系列文創(chuàng)等多個(gè)品類100多款產(chǎn)品。產(chǎn)品涵蓋文具、日用品、玩具、旅游紀(jì)念品等類別;2021年參加大運(yùn)河文化創(chuàng)新創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽創(chuàng)作產(chǎn)品“植物唱機(jī)車載香薰”蝶舞滿香”榮獲全國文化創(chuàng)意百強(qiáng)產(chǎn)品稱號。

為營造歡樂喜慶、文明祥和的春節(jié)氣氛,天津自然博物館將收藏文物和“文化”有意思的是,2023年春節(jié)期間,推出了9大類12種文創(chuàng),滿足文創(chuàng)愛好者的文化需求。文創(chuàng)產(chǎn)品包括“骨骼”主題T恤、帆布包、鼠標(biāo)墊、鑰匙扣。該系列圖案以古生物為主題,選取——根毛犀牛骨和猛犸象骨的精品藏品為主體進(jìn)行設(shè)計(jì),并以藝術(shù)版畫的形式對骨骼進(jìn)行處理,充分展現(xiàn)了歲月的斑駁感。恐龍頭骨”系列為觀眾帶來鼠標(biāo)墊、亞克力鑰匙扣。本系列以恐龍化石為主題,精選——只鸚鵡嘴龍作為藏品、以三角龍和霸王龍頭骨為設(shè)計(jì)元素進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作,用插圖描繪恐龍頭骨的細(xì)節(jié),結(jié)合植物等場景,達(dá)到科學(xué)性、藝術(shù)性、利益統(tǒng)一的效果。植物科學(xué)畫系列文化創(chuàng)意產(chǎn)品也有了新的設(shè)計(jì)復(fù)古風(fēng)手寫賬本的材料選自《北疆博物院手繪植物圖錄》年的植物科學(xué)畫,塵封已久的精美植物科學(xué)畫躍然眼前,給歲月留下了多彩的印記。

所獲榮譽(yù) 編輯本段

1998年,“天津自然博物館基本陳列”獲得第二屆“國家博物館十大展覽”稱號。

2002年,天津自然歷史博物館被授予“全國文物系統(tǒng)先進(jìn)集體”稱號。

2008年5月,天津自然博物館成為首家國家一級博物館。

2017年5月,北疆博物館“回望百年,致敬科學(xué)——北疆博物館恢復(fù)陳列”展,榮獲第十四屆(2016年度)全國博物館十大精品展覽。

2022年10月,天津自然博物館入選亞太地區(qū)20大博物館。

2022年11月,天津自然博物館獲得2022年第九屆“博博會(huì)”弘博獎(jiǎng)·最佳展示獎(jiǎng)”

2023年2月,天津自然博物館入選“第七批中國 20世紀(jì)的建筑遺產(chǎn)”推介項(xiàng)目名錄。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。