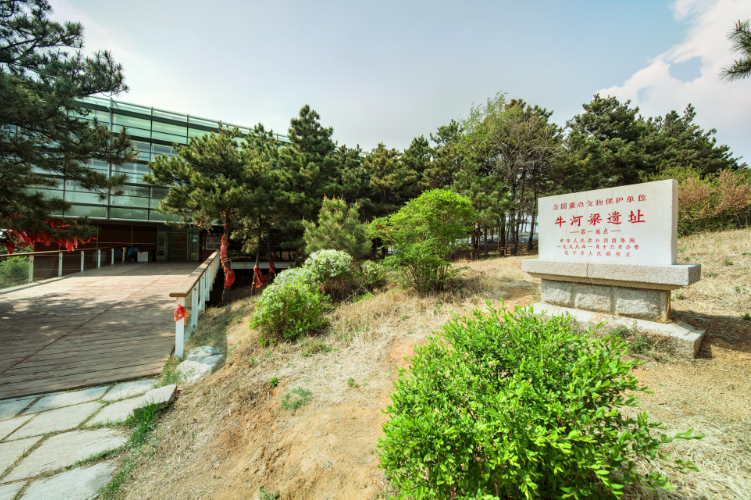

牛河梁遺址

牛河梁遺址,位于遼寧省朝陽市凌源市與建平縣交界處,坐標東經119° 30′北緯41° 20′屬于新石器時代晚期紅山文化的重要遺址群,距今約5500 ~5000年, 是20世紀中國考古百大發現之一。

這個遺址是在20世紀40年代發現的經過漫長的考古歷程,到2022年,遺址面積超過50平方公里,核心區面積8平方公里,包括女神廟、祭壇、石墩和金字塔等。出土了女神頭像等珍貴文物,使中華文明史提前了1000多年目前,該遺址正致力于申請世界文化遺產名錄。

發掘歷史 編輯本段

牛河梁遺址的發現發掘和認識經歷了漫長的時間,是幾代古人不懈追求的成果。該遺址的田野考古和集中考古大致經歷了發現和發掘兩個階段。

很多人認為是牛賀亮“忙牛河邊的山梁”事實上,牛賀亮 s的名字沒那么簡單。根據傳說,牛河梁是牛郎星在地球上的投影點的表面,這就是它存在的原因“牡牛河”和“牛河梁”的稱呼。牛河梁所在的山頭,就像一只在水中游動的巨龜,表情生動,蓄勢待發。三國時期,魏文帝曹丕在遼西巡視,使《燕歌行》。《燕歌行》里有“牛郎織女隔空相望,我何須限制河梁'這句話的意思是,佩妮和織女只能站在河邊的山梁上,遠遠地望著對方,但他們可以 不要在一起It 這真是一種無與倫比的痛苦。燕國是遼西所在的燕國,牛河梁以南的象。河梁,河邊的山梁,“牛河梁”之簡。這是“牛河梁”第一次,地名 quot石 quot正式出現在文獻中。

考古發現

牛河梁考古始于上世紀40年代,始于市級考古調查和小規模勘探性發掘。20世紀40年代,童先生開始對牛河梁遺址進行考察通過收集和收集,“大塊彩陶片”和“勾云形玉佩飾”20世紀70年代,對凌源縣三官殿子城子山遺址進行了調查(即編號為N16的牛河梁遺址)進行了探索性挖掘1979年,遼寧省文物調查培訓班在凌源縣發現了城子山遺址(后來又歸還給牛河梁遺址,編號為16號遺址),同年進行發掘。在1981年的文物普查中,有了重要的發現,如女神廟和祭祀用的石墩群。當年收藏雙玉玉和斜圓柱玉。

考古發掘

牛河梁真正的發掘工作始于1983年,這一階段有明確的發掘清理和調查計劃。1983-2003年,遼寧省文物考古研究所授予一等獎、十三個地點已經嘗試挖掘,第二個、三、五、發掘了16處遺址,出土了大量泥塑、陶器和玉器等遺跡。

1983年夏天,考古人員在牛河梁紅山文化遺址的一個溝壑里發現了一個女性的頭顱, 后來發現了女神廟。

1983年10月,遼寧省文物考古研究所對牛河梁遺址進行了一次調查、在挖掘第二個遺址時,在附近地區發現了第三個遺址、第四名和第五名。

1984年和 1953356年對女神廟進行清理發掘,發現人物雕像有頭像、肩、乳房、手等(被稱為女神)陶器、動物塑像。這一階段,牛河梁遺址共發現16處遺址,遺址考古發掘基本結束。

1989—1996年發掘了第二處遺址4號墓,發現了積石墓疊筒墓的層位關系。

1998—1999年,對牛河梁遺址第五次進行了四次大規模的考古發掘。

自2003年以來,牛河梁遺址被仔細調查,出土了大量泥塑、陶器和玉器,通過調查,新發現27處遺址,牛河梁遺址群紅山文化遺址數量上升至43處。

2017年,牛河梁遺址第一遺址2號樓考古發掘開始。

2020年10月,以牛河梁遺址第一遺址2號樓為代表的牛河梁遺址考古發掘獲得科技部批準,列入國家文物局組織的第五期“中華文明探索項目”在這次考古發掘中,發現考古研究證明是古代的“祼禮”實證圓形陶片,并在不同地層陶片拼裝過程中,發現紅山先民“毀器”行為。

地理環境 編輯本段

牛河梁遺址位于遼寧省西部,凌源市與建平縣交界處,大凌河與老哈河之間,是延伸在努爾虎山河谷的三條黃土山脊。該地區屬于溫帶大陸性氣候,四季分明研究表明,5000年前的紅山文化時期相對溫暖濕潤,孕育了大面積的森林、灌木和草原,當時的生態環境更適合人類居住和生活。

地形地貌

位于大興 安玲―努如湖山脈南端的牛河梁地區屬于大凌河流域上游。努如湖山脈是大凌河和遼河的上游分水嶺,其西南端有復雜的地形分支、形勢雄偉,大青山主峰海拔1153米。該地區是遼西典型的半山區半丘陵地貌。平均海拔600-650米,主梁頂部東西寬,南北窄,北高南低,呈南北走向。

牛河梁位于建平縣張福店,從凌源市三官店子逐漸上升隆起位于黃土帶邊緣,表層覆蓋第四紀黃土,厚度約1-5米。侵蝕溝多,水土流失嚴重,植被缺乏。植被屬暖溫帶半濕潤半干旱森林草原類型,森林為落葉闊葉林區的油松、遼東櫟、櫟林為主。近年來,這個地區種植了大面積的樹木目前牛河梁遺址周邊主要是人工種植的油松林。整個遺址置于萬畝松林中,冬夏常綠,風景秀麗,環境優雅,具有原生態風格的特點。199 年建立牛河梁省級森林公園,有效保護了遺址區的森林景觀資源。

氣候

牛河梁地處中緯度地帶,屬于暖溫帶半濕潤氣候區的邊緣地帶受努如爾虎山的影響,位于山脈東南部的牛河梁相對溫暖濕潤,年平均氣溫7℃左右,年平均降水量420 ~ 620mm春季干旱15天左右,半干旱80天,秋季半干旱近50天,冬季寒冷、春秋干旱的季風屬性明顯。

牛河梁先民的氣候與現在不同,當時的生態環境更適合人類居住和生活。據專家稱研究,5000年前,紅山文化區有溫暖濕潤的氣候和大面積的森林、灌木和草地,年平均氣溫7℃左右,年降水量500 mm左右。紅山先民種植適應性強的板栗作物,在林草相間的良好氣候環境下養豬、狗等家畜,獵鹿等野生動物,制作精美的石器、陶與玉,過上好日子、亦牧、亦獵、亦工的生活。

遺址布局 編輯本段

首先是對女神廟的大規模社會祭祀、以十三號遺址金字塔和五號遺址堆石墩組成的主體建筑為中心,東西約10公里、在南北約5公里的范圍內設置了各種祭祀活動,總面積達58.95平方公里,其中核心區8平方公里,整體布局和性質與北京天壇相同、祠堂類似于十三陵。在努魯爾虎山起伏的丘陵上,有規律分布的女神廟、祭壇、積石冢、金字塔等。根據2008-根據2010年第三次文物普查結果,牛河梁地區共有紅山文物43處,其中編號16處,其中計石家13處。女神廟和廟臺位于整個遺址的東北端,稱為第一遺址。環顧女神廟,你可以看到一座形狀像豬的山出頭是在西南十幾公里處預制的。在女神廟和豬之間s頭山,有一座巨大的土石建筑叫金字塔,被稱為牛河梁遺址第13號遺址,在整個遺址西南端的最低點。其他遺址點中,“五墓一壇”遺址和祭壇在同一條直線上,形成牛河梁遺址的中軸線,其他遺址圍繞這個中軸線分布。

女神廟和平臺以及西邊的第六個、第七個遺址是積石墓,第八個在東邊、第九個遺址是第一組由石墩組成的建筑。沿著山向南走,面對第二座山峰朱壽山、第三、第四、和位于第五位置的家庭祭壇構成第二組建筑。在遺址群的最前方,中間是一座金字塔形的巨型建筑(第十三地點)在金字塔形巨型建筑東西線東翼的頂端,是第14塊石頭的鋪設地點、山腰是積石家,第十五名、西廂房頂上,十六號遺址積石家,是中央墓。第二組建筑和金字塔形建筑之間有十分之一的地方、第十一和第十二個遺址都是石墩。

2008年11月11日,國家文物局和遼寧省政府經過充分調研和論證,認為建設遺址公園的條件已經成熟,決定正式啟動牛河梁國家考古遺址公園建設,包括兩個保護棚和一個遺址博物館,以8平方公里的核心面積為基礎。

第一地點保護棚

第一個遺址保護棚建在女神廟發掘遺址原址上,包括最高處的石臺和女神廟,編號為1;走下山坡是巨大的“五墓一壇”場地內,6個建筑單元分為“四冢二壇”,內發現祭壇、灰坑、石墻、墓葬等遺跡。建筑面積2100平方米,看起來像“懸浮的玉匣”,于2009年12月完成。自2010年對外開放以來,它接待了大量的游客和專家學者。

第二地點保護棚

第二處遺址的保護棚設計由清華大學建筑研究所承擔,建筑面積7200平方米,主要為祭壇和石墩的展覽棚具體來說,土墩壇周圍分布著14處古墓遺址,依次編號為3至16。其外形似“變形的玉豬龍”因其獨特的造型和獨特的色彩,成為遺址區的標志性建筑。

牛河梁遺址博物館

牛河梁遺址博物館是紅山文化主題遺址的現代博物館,其設計理念如下“歷史長河中的翡翠原石”是牛河梁國家考古遺址公園的重要組成部分,核心區面積約8平方公里是牛河梁遺址的核心保護區,也是申報世界文化遺產的區域。該館于2011年3月開工建設,2012年9月試運行,建筑面積7169平方米,展覽面積近3500平方米。博物館的基本展覽是文明的黎明、紅山古國、人文始祖、祈福圣壇、古國王陵、玉禮開端、魅力紅山與臨時展廳。

主要遺址 編輯本段

女神廟遺址

遺址形式

女神廟位于凌源市和建平縣交界處它是牛河梁遺址的主體建筑,位于整個遺址的北部,總面積75平方米,屬于牛河梁遺址的核心位置。女神廟的北面是一個很大的山臺,周圍分布著很多坑。女神廟是一座半地下建筑,結構復雜 由一個主室和幾個側室組成、前后室組成。它是南北軸對稱的多室建筑,錯落有致地排列著。女神廟是一堵泥墻,木骨架,沒有一塊石頭。墻壁上繪有壁畫,圖案為赭色與黃白相間繪制的幾何三角形圖案或相連的背靠背圖案。 女神廟建筑可以代表新石器時代建筑技術的最高成就。

出土文物

女神廟出土的遺物很多,主要是人獸雕像、 粘土塑料零件、 仿木建筑構件、 粉刷墻壁、 泥料、 異形陶器、 陶瓷折板等。

在神女廟里發現了四種陶器。

主室出土的雕花彩陶禮器 又稱塔形器, 為細泥紅陶, 溫度較高, 致密堅實,壁厚2厘米。 的外壁拋光并涂有朱砂, 飾有黑色寬連續幾何條紋 的線條很有規律。 這件彩陶刻孔禮器造型獨特,規格很大估計它的腹徑在1米以上,所以 堪稱彩陶之王。

豆形蓋,主室出土的 , 用細泥紅棕色陶器制作, 形似倒豆子。 上部呈喇叭狀, 中空, 為8.4厘米, 直徑11.7 cm, 的下部是一個蓋, 的形狀像一個腹盒。 封面用五個浮雕字裝飾,有四組 孔,每組五個孔, 孔等間距。這臺儀器本質上是精密的、 高溫、 很難、 有一面統一的墻, 應該是煙灶等器具的蓋子。

收口盆, ,具有紅山文化收口盆的一般特征, 唇圓唇短, 肩鼓, 飾有浮雕條紋和鋸齒形花紋, 壁很厚,尺寸非常大。

底部的碗狀器皿 是在南部的一個單間里出土的共4件, 泥質紅陶, 圓腹底, 拋光內外壁, 口徑10.5厘米, 高3.4厘米。

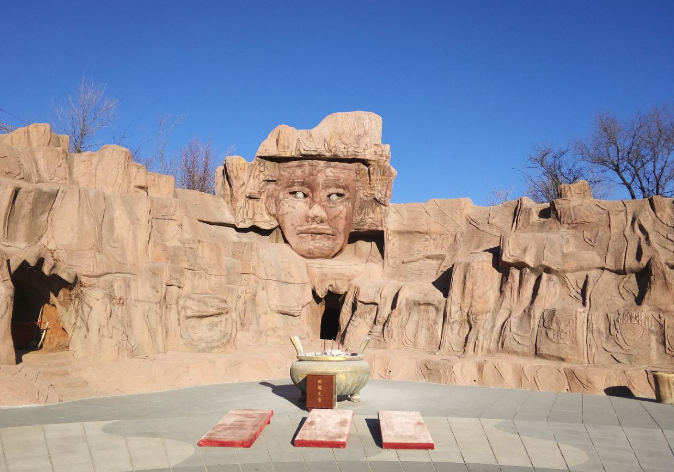

女神像

女神廟出土的一個人物頭像,是比較完整的女性頭像,學術界稱之為紅山文化“女神像” 。真人大小,方形,圓形,平面。頭額飾箍, 太陽穴處有花邊, 眼窩嵌玉, 玉背面做成釘子嵌眼窩。 寬額、 高顴骨、 頭骨很寬,鼻尖和鼻翼圓,沒有鼻鉤, 大嘴和上唇細長, 耳朵大, 看起來安詳。一些學者認為,女神牛賀亮是中國的祖先,被稱為女神“中華民族共同祖先的女神頭像”從后腦勺看, 應該是貼在太陽穴的墻上, 是浮雕頭像。 牛河梁雕像與以往發現的雕像相比,不僅規模大得多,而且雕刻技術高超 3356在造型技術和造型上已經擺脫了原始 掌握了中國傳統泥塑人體藝術的基本程序和技法,特別注重寫實,注重人體各部位的協調,在面部形象和表情上追求寫實。

祭壇遺址

遺址形態

遺址內發現兩座新石器時代祭壇,其中一座位于遼寧省建平縣浮山鄉張府店村馬家溝村民小組以西850米處的 馬鞍嶺山上。北1050米處為女神廟遺址,南190米處為石墩遺址。壇體平面近圓形, 由三層圓形臺階組成,以豎石為界碑。外樁圈直徑22米、 中間界樁環直徑15.6米、 內界柱圓直徑11米, 三重界柱圓圖像“石柵” ,分別框出祭壇的三層臺面。33,356個界碑立碑為淡紅色安山巖,33,356個樁為石柱截斷,33,356個多為五面棱柱體,33,356個也有不規則四邊形體和少量四邊形扁平體。遼寧省凌源市凌北鎮哈海溝村錢繆村民小組東北、在石灰窯子村群西北約700米的一個山頭上,位于牛河梁遺址群的中心。 因為柱子頂端有一個三腳架指示大地基點,所以被村民稱為 “架子山”呈東北-西南, 中間略低于兩端, 地形平緩、 比較開放 有兩座墓和一個祭壇,祭壇位于兩座墓之間。壇框選的石頭比較大, 鋪的很整齊; 框里的石頭大小不一, 是不規則擺放的。

祭祀坑遺址

遺址形態

根據牛河梁紅山文化遺址二號遺址4號葬區灰坑的性質,該遺址應為祭祀坑。位于遼寧省建平縣和凌源市交界處的牛河梁主梁頂俗稱“甲子山南丘較高。1987年、1998年、1999年進行發掘,總發掘面積達2000平方米。其堆積共分為上、中、下三層。上部堆積體是一個方形或圓形堆石體、祭壇主要由大石塊構成,由三個單元組成。第一個單元是圓形墓墓的邊界外有一條直徑35米的土溝,墓內只有一個埋葬老年男女的中央墓。第二個單元是一個長方形的祭壇,祭壇表面的石堆下有一排排的人骨。第三個單元是方形墓,發現了一排排石棺墓和小陶俑。中層是礫石層堆積、主要是祭祀坑和墓葬,在廢墟中發現了圓柱形容器;下部有一座南北石棺墓。下層是居民區的灰坑,各種形狀,圓形、橢圓形、不規則形等。

索秀芬、李少冰先生和李少冰先生認為牛河梁五號遺址的三號墓是一座祭祀性質的小壇,五號遺址下層毛石堆堆積出的祭祀坑有 293356個這些祭祀坑的明顯內涵是坑內有許多現存的純砂層和礫石層;第二,坑壁或坑底一般有火燒的痕跡。

出土文物

墓內發現璧、箍、鐲、7玉器隨葬龜等。

金字塔

位于凌源市,是一座金字塔形巨型建筑遺址,也是牛河梁遺址群中最大的單體建筑。

遺址形態

在女神廟西南八里處,山逐漸平坦開闊的地方有一座小山山頂呈圓形,呈階梯狀,故當地稱之為“轉山”調查發現,這個圓形舞臺圓頂是一個人工堆積和夯實的巨大建筑,在這里收集的遺物中發現了許多用于冶煉金屬的碎片建筑的四周墻壁是用大石頭砌成的,中間用土夯實,然后用石頭砌成第二層、第三層外圍墻中間用土夯實,逐層收集,形成一個平面為圓形的臺階狀截錐。經考證,是遼西最早的煉銅遺跡。

積石冢

在牛河梁遺址的16處編號遺址中,有13處為積石墓,位于牛河梁遺址區西側。1979年文物普查時發現,同年進行試掘,發現一座富含玉器的墓葬,1983年10月確認為石墩。2002年,對該遺址進行了系統發掘,發現了夏家店下層文化與紅山文化的重疊關系,有效解決了紅山文化的年代爭議。對于紅山先民來說,他們自覺而謹慎地選擇牛河梁作為寶地,巧妙地順著山勢而定方向,轉動起伏的山梁、丘崗按高低、上下計劃安排。這樣就有了主次之分,互相照應,形成一個有機體。石冢中的中央墓,以中小型墓為襯托,封土積石,形成巨大的方形或圓形土丘,高出山頂,層層壘砌,充分彰顯中央墓主人的專屬地位。

價值意義 編輯本段

牛河梁是一個文明社會的遺跡,有國家的雛形和一系列重要的文化遺址發現。牛河梁紅山文化考古成果對中國考古學的影響、文化和歷史領域都會有很大的影響。

考古價值

傳統上一直認為我們祖先的文明起源于黃河流域,黃河流域是文明的故鄉和搖籃牛河梁遺址的重大考古發現促使人們重新審視中國的史前歷史。中華文明的起源與諸多源頭齊頭并進,文明的火花如滿天繁星牛河梁也是中華文明的發祥地之一,在中華文明起源過程中發揮了重要作用。牛河梁遺址的壇、廟、家、遺址和珍貴玉器的發現,充分證明了早在5000年前的紅山文化晚期,社會形態已經發展到原始文明的古代階段,也證實了中華民族5000年文明史的真實存在。

歷史價值

牛河梁紅山文化女神為代表的人類群體為中華民族做出了巨大貢獻,具有重要的歷史價值。第一,女神是祖先崇拜、母祖崇拜的反映。牛河梁紅山文化彩陶是中國北方新石器時代歷史文明演進的重要標志之一。

文化價值

紅山文化文明的成就是人類和自然共同努力的結果漫長的生產生活和其他實踐活動。牛河梁紅山文化遺址住宅建設邁上新臺階。牛河梁女神廟的結構極其復雜 是南北對稱的多室建筑木骨泥墻 ,仿木結構,彩繪壁畫,代表了新石器時代建筑技術的最高成就。

以牛河梁遺址為代表的紅山文化墓葬大多隨葬玉器,紅山文化玉器已為夏商周所擁有“禮”的雛形,“惟玉為葬”的實質乃是“惟玉為禮”牛河梁紅山文化遺址出土的玉器蘊含著豐富的禮制文化信息,在我國史前時期最具代表性“玉禮器”

牛河梁紅山文化的陶器和紋飾經歷了實際使用、求美——求美、犧牲——犧牲、禮制的發展過程。牛河梁紅山文化的陶器和裝飾圖案具有獨特的審美特征和很高的藝術價值它們是中國美術的重要源頭之一,是古代文明發展的重要環節,是中國文明史上最重要的標志。

牛河梁紅山文化的建筑布局和獨特構造,對其后代的祠堂具有重要意義、墓葬、像古城這樣的建筑在奠基中也起著重要的作用。還有牛河梁紅山文化特有的祭祀用玉其精湛的制作工藝和獨特的造型,在后世的小河沿文化中十分流行、殷商、春秋戰國時期發現的古玉也有很多繼承因素。可見牛河梁紅山文化對后世文明的影響廣泛而深遠。

經濟價值

牛河梁紅山文化彩陶圖案再現了當時紅山先民的現實生活,反映了他們的審美意識和藝術價值取向。它具有獨特的美學特征和很高的藝術價值經過創新設計后應用于現代藝術設計,通過產品傳達精神信息和文化內涵,提升產品的經濟價值和社會價值這是文學創作的好題材。

途經牛河梁站點邊緣的京沈客運專線在遼寧設立了第一站牛河梁站——,既宣傳了牛河梁,又借助站點的口碑提升了車站的知名度。

牛河梁遺址位于凌源市與建平縣交界處,距離凌源市中心約 14.9 公里,距離建平市中心約 15公里.2 公里,而且兩縣市經濟都不是很發達該地點位于山區國道 1013356雖然經過這里,但路況一般,交通嚴重制約游客的到來。大遺址保護和利用的最佳模式是既有利于遺址保護,又有利于區域經濟和產業發展當地管理部門提出了以發展考古遺址公園為主,促進文化產業集群為輔的戰略。隨著區域交通條件的改善,牛河梁將發揮其應有的經濟價值。

開發保護 編輯本段

牛河梁紅山文化遺址,加強遺址的保護和建設。根據牛河梁遺址的實際情況,朝陽市決定加強對文物和生態環境的保護、國家考古遺址公園的綜合規劃與建設、申報世界文化遺產三個階段,努力打造牛河梁紅山文化品牌。

1988年1月13日,國務院人民政府公布了牛河梁遺址中華人民共和國第三批全國重點文物保護單位。

2003年,牛河梁16號遺址的發掘被評為中國十大考古新發現之一。

2004年,牛河梁遺址被國家文物局列為重點遺址。

2006年,牛河梁遺址被國家文物局列為《中國世界文化遺產預備名單》。

2008年,國家文物局和人民 遼寧省人民政府確定牛河梁遺址為8.以3平方公里的核心保護區為基礎,牛河梁國家考古遺址公園項目建設正式啟動。

2010年,牛河梁遺址成為首批23個國家考古遺址公園之一。

1995年、2006年、2012年,三次被列入中國世界文化遺產保護名錄。

2012年,赤峰市牛河梁遺址和紅山后遺址、魏家窩鋪工地包含在重置《中國世界文化遺產預備名單》中。

2013年,牛河梁遺址被國家文物局正式列入第二批國家考古遺址公園。

2021年10月12日,牛河梁遺址被國家文物局列入《大遺址保護利用“十四五”專項規劃》“十四五”時期大遺址名單。同月18日,牛河梁遺址入選為“一百年一百個考古發現”之一。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。