海洋

地球上海洋總面積約為3.6億平方公里,約占地球表面積的71%,平均水深約3795米。海洋中含有十三億五千多萬立方千米的水,約占地球上總水量的97%,而可用于人類飲用只占2%。

概況介紹 編輯本段

海洋風光

海洋風光(1)

美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)當地時間2013年4月26日公布的海洋生態調查報告稱,2012年美國東北大陸架的海洋表面溫度(SST)創造了150年來的新高。其高于往年春夏兩季的平均溫度,且有逐漸升高的趨勢,達到了14攝氏度,超過了1951年的數據,而過去三十年的SST通常低于12.4攝氏度。

含鹽率

海洋風光(2)

影響氣候

海洋是地球上決定氣候發展的主要的因素之一。海洋本身就是地球表面最大的儲熱體。海流是地球表面最大的熱能傳送帶。海洋與空氣之間的氣體交換(其中最主要的有水汽、二氧化碳和甲烷)對氣候的變化和發展有特別大的影響。

海和洋區分

洋,是海洋的中心部分,是海洋的主體。世界大洋的總面積,約占海洋面積的89%。大 洋的水深,一般在3000米以上,最深處可達1萬多米。大洋離陸地遙遠,不受陸地的影響。它的水溫和鹽度的變化不大。每個大洋都有自己獨特的洋流和潮汐系統。大洋的水色蔚藍,透明度很大,水中的雜質很少。世界共有5個,即太平洋、印度洋、大西洋、北冰洋、南冰洋。

南冰洋(Southern Ocean),也叫“南極海”、“南大洋”,是世界第五個被確定的大洋,是世界上唯一完全環繞地球卻沒有被大陸分割的大洋。南冰洋是圍繞南極洲的海洋,是太平洋、大西洋和印度洋南部的海域,以前一直認為太平洋、大西洋和印度洋一直延伸到南極洲,南冰洋的水域被視為南極海,但因為海洋學上發現南冰洋有重要的不同洋流,于是國際水文地理組織于2000年確定其為一個獨立的大洋,成為五大洋中的第四大洋。但在學術界依舊有人認為依據大洋應有其對應的中洋脊。

海,在洋的邊緣,是大洋的附屬部分。海的面積約占海洋的11%,海的水深比較淺,平均深度從幾米到2-3千米。海臨近大陸,受大陸、河流、氣候和季節的影響,海水的溫度、鹽度、顏色和透明度,都受陸地影響,有明顯的變化。夏季,海水變暖,冬季水溫降低;有的海域,海水還要結冰。在大河入海的地方,或多雨的季節,海水會變淡。由于受陸地影響,河流夾帶著泥沙入海,近岸海水混濁不清,海水的透明度差。海沒有自己獨立的潮汐與海流。海可以分為邊緣海、內陸海和地中海。邊緣海既是海洋的邊緣,又是臨近大陸前沿;這類海與大洋聯系廣泛,一般由一群海島把它與大洋分開。中國的東海、南海就是太平洋的邊緣海。內陸海,即位于大陸內部的海,如歐洲的波羅的海等。地中海是幾個大陸之間的海,水深一般比內陸海深些。世界主要的大海接近50個。太平洋最多,大西洋為次之,印度洋和北冰洋差不多,南冰洋最少。

形成原因 編輯本段

海洋風光欣賞

位于地表的一層地殼,在冷卻凝結過程中,不斷地受到地球內部劇烈運動的沖擊和擠壓,因而變得褶皺不平,有時還會被擠破,形成地震與火山爆發,噴出巖漿與熱氣。開始,這種情況發生頻繁,后來漸漸變少,慢慢穩定下來。這種輕重物質分化,產生大動蕩、大改組的過程,大概是在45億年前完成了。

地殼經過冷卻定形之后,地球就像個久放而風干了的蘋果,表面皺紋密布,凹凸不平。高山、平原、河床、海盆,各種地形一應俱全了。

在很長的一個時期內,天空中水氣與大氣共存于一體,濃云密布,天昏地暗。隨著地殼逐漸冷卻,大氣的溫度也慢慢地降低,水氣以塵埃與火山灰為凝結核,變成水滴,越積越多。由于冷卻不均,空氣對流劇烈,形成雷電狂風,暴雨濁流,雨越下越大,一直下了幾百年。滔滔的洪水,通過千川萬壑,匯集成巨大的水體,這就是原始的海洋。

原始的海洋,海水不是咸的,而是帶酸性、又是缺氧的。水分不斷蒸發,反復地形成云致雨,重新落回地面,把陸地和海底巖石中的鹽分溶解,不斷地匯集于海水中。經過億萬年的積累融合,才變成了大體勻的咸水。同時,由于大氣中當時沒有氧氣,也沒有臭氧層,紫外線可以直達地面,靠海水的保護,生物首先在海洋里誕生。大約在38億年前,即在海洋里產生了有機物,先有低等的單細胞生物。在六億年前的古生代,有了海藻類,在陽光下進行光合作用,產生了氧氣,慢慢積累的結果,形成了臭氧層。此時,生物才開始登上陸地。

總之,經過水量和鹽分的逐漸增加,及地質歷史上的滄桑巨變,原始海洋逐漸演變成今天的海洋。

海水運動 編輯本段

海水水體以及海洋中的各種組成物質,構成了對人類生存和發展有著重要意義的海洋環境。海水運動是海洋環境的核心內容,主要由四部分構成:海水運動形式;洋流的成因;表層洋流的分布;洋流對地理環境的影響。

洋流分布

各大洋洋流的分布和流動的方向雖然很復雜,但還是有規律可循的。

(1)在赤道至南北緯40°或60°之間,形成一低緯度環流,其流向在北半球呈順時針方向,南半球成逆時針方向。每個環流的西部都是暖流,東部都是屬于寒流。

(2)在北緯40°或60°以北形成一高緯環流。其環流方向為逆時針方向,環流西部為寒流,東部為暖流。

(3)赤道以北的北印度洋,因位于北回歸線以南屬季風洋流。冬季吹東北季風,表層海水向西流,洋流呈反時針方向流動;夏季吹西南季風,表層海水向東流,洋流呈順時針方向流動。

(4)東西方向流動的洋流,除南半球的西風漂流外,都具暖流性質。

洋流對大陸沿岸氣候有很大影響,寒流經過的地區對氣候有降溫、減濕的影響;而暖流則對沿途氣候有增溫、增濕的作用。

(5)目前已查明,世界大洋表面有三個隆起區域:澳大利亞東北部,隆起區域高76米;北大西洋隆起區域高68米;阿非利加東南部,隆起區域高48米.

(6)世界大洋三個較大凹陷區域:印度洋(印度半島以南),凹陷深度為112米;加勒比海,凹陷深度為64米;加利福尼亞以西,凹陷深度為56米。此外,在巴西沿海和佛得角群島附近區域,也有隆起和凹陷15米左右的幾個區域。

形成緣由

海里的水總是依照有規律的明確形式流動,循環不息,稱為洋流。其中比較有名的是墨西哥灣流,最狹窄處也寬達50里,流動時速可達4公里每小時,沿北美洲海岸北上,橫過北大西洋,調節北歐的氣候。北太平洋海流是一道類似的暖流,從熱帶流向北流,提高北美洲西岸的氣溫。

盛行風是使海流運動不息的主要力量。海水密度不同,也是海流成因之一。冷水的密度比暖水高,因此冷水下沉,暖水上升。基于同樣原理,兩極附近的冷水也下沉,在海面以下向赤道流去。抵達赤道時,這股水流便上升,代替隨著表面海流流向兩極的暖水。

島嶼與大陸的海岸,對海流也有影響,不是使海流轉向,就是把海流分成支流。不過一般來說,主要的海流都是沿著各個海洋盆地四周環流的。由于地球自轉影響,北半球的海流以順時針方向流動,南半球的流動方向則相反。

按照洋流形成原因,可以分為三類:

1.風海流-大氣運動和近地面風帶,是海洋水體運動的主要動力。盛行風吹拂海面,推動海洋水隨風漂流,并使上層海水帶動下層海水,形成規模很大的洋流,叫做風海流。

2.密度流-由于各海域海水的溫度、鹽度不同,引起海水密度的差異,導致海水的流動,叫做密度流。如連接地中海與大西洋之間的直布羅陀海峽,地中海地區是地中海氣候,夏季炎熱干燥,冬季溫和濕潤,地中海蒸發量大,地中海海水鹽度較高,而大西洋的海水密度大,水面降低,

海洋

大洋深處

影響:上升流能把底層的營養鹽類物質帶到表層,使浮游生物大量生長,為魚類提供餌料,因此,上升流海區往往形成重要的漁場,比如秘魯漁場得益于秘魯寒流(上升補償流)。世界海洋上還有其他海區也分布著上升補償流,地圖冊P25如加利福尼亞寒流、本格拉寒流、加那利寒流。

洋流的形成除了受上面這些因素影響外,還受到陸地形狀和地轉偏向力影響,陸地形狀和地轉偏向力會迫使洋流在運動過程中,洋流的流動方向發生改變。洋流形成是受多種因素綜合作用的結果,這使洋流的分布很復雜,但也是有一定規律的。

運動形式

巨大的海浪

②潮汐:由于日、月的吸引力的作用,使地球的巖石圈、水圈和大氣圈中分別產生的周期性的運動和變化的總稱。固體地球在日、月引潮力作用下引起的彈性—塑性形變,稱固體潮汐,簡稱固體潮或地潮;海水在日、月引潮力作用下引起的海面周期性的升降、漲落與進退,稱海洋潮汐,簡稱海潮;大氣各要素(如氣壓場、大氣風場、地球磁場等)受引潮力的作用而產生的周期性變化(如8、12、24小時)稱大氣潮汐,簡稱氣潮。其中由太陽引起的大氣潮汐稱太陽潮,由月球引起的稱太陰潮。因月球距地球比太陽近,故月球與太陽引潮力之比約為11:5,對海洋而言,太陰潮比太陽潮顯著。地潮、海潮和氣潮的原動力都是日、月對地球各處引力不同而引起的,三者之間互有影響。大洋底部地殼的彈性—塑性潮汐形變,會引起相應的海潮,即對海潮來說,存在著地潮效應的影響;而海潮引起的海水質量的遷移,改變著地殼所承受的負載,使地殼發生可復的變曲。氣潮在海潮之上,它作用于海面上引起其附加的振動,使海潮的變化更趨復雜。作為完整的潮汐科學,其研究對象應將地潮、海潮和氣潮作為一個統一的整體,但由于海潮現象十分明顯,且與人們的生活、經濟活動、交通運輸等關系密切,因而習慣上將潮汐(tide)一詞狹義理解為海洋潮汐。

海洋

海洋

③洋流:洋流又稱海流,海洋中除了由引潮力引起的潮汐運動外,海水沿一定途徑的大規模流動。引起海流運動的因素可以是風,也可以是熱鹽效應造成的海水密度分布的不均勻性。前者 表現為作用于海面的風應力,后者表現為海水中的水平壓強梯度力。加上地轉偏向力的作用,便造成海水既有水平流動,又有垂直流動。由于海岸和海底的阻擋和摩擦作用,海流在近海岸和接近海底處的表現,和在開闊海洋上有很大的差別。大洋中深度小于二三百米的表層為風漂流層,行星風系作用在海面的風應力和水平湍流應力的合力,與地轉偏向力平衡后,便生成風漂流。行星風系風力的大小和方向,都隨緯度變化,導致海面海水的輻合和輻散。一方面,它使海水密度重新分布而出現水平壓強梯度力,當它和地轉偏向力平衡時,在相當厚的水平層中形成水平方向的地轉流;另一方面,在赤道地區的風漂流層底部,海水從次表層水中向上流動,或下降而流入次表層水中,形成了赤道地區的升降流。大洋上的結冰、融冰、降水和蒸發等熱鹽效應,造成海水密度在大范圍海面分布不均勻,可使極地和高緯度某些海域表層生成高密度的海水,而下沉到深層和底層。在水平壓強梯度力的作用下,作水平方向的流動,并可通過中層水底部向上再流到表層,這就是大洋的熱鹽環流。大洋表層生成的風漂流,構成大洋表層的風生環流。其中,位于低緯度和中緯度處的北赤道流和南赤道流,在大洋的西邊界處受海岸的阻擋,其主流便分別轉而向北和向南流動,由于科里奧利參量隨緯度的變化(β-效應)和水平湍流摩擦力的作用,形成流輻變窄、流速加大的大洋西向強化流。每年由赤道地區傳輸到地球的高緯地帶的熱量中,有一半是大洋西邊界西向強化流傳輸的。進入大洋上層的熱鹽環流,在北半球由于和大洋西向強化流的方向相同,使流速增大;但在南半球則因方向相反,流速減緩,故大洋環流西向強化現象不太顯著。大洋表層風生環流在南半球的中緯度和高緯度地帶,由于沒有大陸海岸阻擋,形成了一支環繞南極大陸連續流動的南極繞極流。在大洋的東部和近岸海域,當風力長期地、幾乎沿海岸平行地均勻吹刮時,一方面生成風漂流,發生海水的水平輻合和 輻散,而出現上升流和下降流;另一方面因海水在近岸處積聚和流失而造成海面傾斜,發生水平壓強梯度力而產生沿岸流,就形成沿岸的升降流。大洋西向強化流在北半球向北(南半球向南)流動,而后折向東流,至某特定地區時,流動開始不穩定,流軸在其平均位置附近便發生波狀的彎曲,出現海流彎曲(或蛇行)現象,最后形成環狀流而脫離母體,生成了中央分別為來自大陸架的冷水的冷流環和來自海洋內部的暖水的暖流環。這是一類具有中等尺度的中尺度渦。此外,在大洋的其他部分,由于海流的不穩定,也能形成其他種類的中尺度渦。這些中尺度渦集中了海洋中很大一部分能量,形成了疊加在大洋氣候式平均環流場之上的各種天氣式渦旋,使大洋環流更加復雜。在海洋的大陸架范圍或淺海處,由于海岸和海底摩擦顯著,加上潮流特別強等因素,便形成頗為復雜的大陸架環流、淺內海環流、海峽海流等淺海海流。海流按其水溫低于或高于所流經的海域的水溫,可分為寒流和暖流兩種,前者來自水溫低處,后者來自水溫高處。表層海流的水平流速從幾厘米/秒到300厘米/秒,深處的水平流速則在10厘米/秒以下。垂直流速很小,從幾厘米/天到幾十厘米/時。海流以流去的方向作為流向,恰和風向的定義相反。

海流對海洋中多種物理過程、化學過程、生物過程和地質過程,以及海洋上空的氣候和天氣的形成及變化,都有影響和制約的作用,故了解和掌握海流的規律、大尺度海-氣相互作用和長時期的氣候變化,對漁業、航運、排污和軍事等都有重要意義。

地理影響

海洋世界

1.對氣候的影響:暖流對流經沿岸地區的氣候起增溫、增濕的作用。例如:西歐海洋性氣候的形成受北大西洋暖流的影響。寒流對流經沿岸地區的氣候起降溫、減濕的作用。例如:沿岸寒流對澳大利亞西海岸、秘魯太平洋沿岸荒漠環境的形成有一定的作用。如果洋流的異常,就會使全球的大氣環流發生異常,從而影響到氣候。如:厄爾尼諾現象。厄爾尼諾現象在全球范圍、正常的情況下,在太平洋東部,受洋流和信風的影響,東部海區的海水隨南赤道暖流向西北流動,大洋東部有上升流補償,表現為東部海區的水溫低,西部的水溫高。而當厄爾尼諾發生時,由于大洋東岸、秘魯沿岸溫度升高,致使秘魯沿岸冷水上翻停止,上升流消失,使大氣環流異常,降水發生變化。如1982-1983年的厄爾尼諾,使赤道東太平洋沿岸秘魯的降水驟增,洪水泛濫;太平洋西側的澳大利亞、印尼等地持續干旱,并引發森林大火,整個非洲更是干旱異常;中國也受其影響。如1998年中國長江流域發生的特大洪澇災害的自然原因之一就是受到了厄爾尼諾的影響。

海洋生物

3.對海洋污染的影響:陸地上的污染物質進入海洋之后,洋流可以把近海的污染物質攜帶到其他海域,使污染范圍擴大。但是,隨著洋流的運動,污染物質會傳到其他海域,加快凈化速度。如在西班牙海域的油輪燃料油泄漏、已使350公里的海岸受到嚴重污染,給當地的漁業生產和生態環境造成嚴重破壞。

4.對航海事業的影響:我們平常順風、順水走的速度要比逆風、逆水走的速度快的道理一樣。航海一般選擇近岸順風、順水。

海洋災害 編輯本段

海洋災害主要指風暴潮災害、巨浪災害,海冰災害、海霧災害、大風災害及地震、海嘯災害等突發性的自然災害。

引發海洋災害的原因主要有大氣的強烈擾動,如熱帶氣旋、溫帶氣旋等;海洋水體本身的擾動或狀態驟變;海底地震、火山爆發及其伴生之海底滑坡、地裂縫等。海洋自然災害不僅威脅海上及海岸,有些還危及自岸向陸廣大縱深地區的城鄉經濟和人民生命財產的安全。上述海洋災害還會在受災地區引起許多次生災害和衍生災害。如:風暴潮、風暴巨浪引起海岸侵蝕、土地鹽堿化;海洋污染引起生物毒素災害,再引起人畜中毒等。

世界上經濟發達的海洋國家,以及有關國際組織,都很重視海洋災害的預警和防御。海洋災害(現象)發生、發展、移行和消失的監視監測,是預警和防御體系最重要和最基本的內容。全球范圍的海洋災害監視監測是通過海洋監測,(或觀測)網實現的。

通常,海洋監測網包括以下內容:

1.岸邊及島嶼海洋站。一般包括全部的海面氣象觀測和海洋水文觀測。但專業海洋站往往只進行單項觀測,如測波站、驗潮站(海平面觀測)、污染監測站、海冰觀測站等。

2.硼舶觀測。船舶觀測包括使用海洋調查船的海洋標準斷面監測和大面觀測,以及使用各類交通運輸、漁業、油氣勘探船(或平臺)的輔助觀測。

海洋生物

4.水下及海底系統。水下及海底系統的發展除了因為要進行水下及海底探測外,更主要的還是因為一定深度的水下和海底較為"安靜",可以比較安全地系泊或安放儀器,對水面、水體、海底的環境及其變化進行監測。

海洋展望 編輯本段

未來糧倉

有些讀者可能會想,在海洋中不能長糧食,怎么能成為未來的糧倉呢?

是的,海洋里不能種水稻和小麥,但是,海洋中的魚和貝類卻能夠為人類提供滋味鮮美、營養豐富的蛋白食物。

大家知道,蛋白質是構成生物體的最重要的物質,它是生命的基礎。現在人類消耗的蛋白質中,由海洋提供的不過5%~10%。令人焦慮的是,20世紀70年代以來,海洋捕魚量一直徘徊不前,有不少品種已經呈現枯竭現象。用一句民間的話來說,人類把黃魚的孫子都吃得差不多了。要使海洋成為名副其實的糧倉,魚鮮產量至少要比現在增加十倍才行。美國某海洋飼養場的實驗表明,大幅度地提高魚產量是完全可能的。

在自然界中,存在著數不清的食物鏈。在海洋中,有了海藻就有貝類,有了貝類就有小魚乃至大魚……海洋的總面積比陸地要大一倍多,世界上屈指可數的漁場,大抵都在近海。這是因為,藻生長需要陽光和硅、磷等化合物,這些條件只有接近陸地的近海才具備。海洋調查表明,在1000米以下的深海水中,硅、磷等含量十分豐富,只是它們浮不到溫暖的表面層。因此,只有少數范圍不大的海域,那兒由于自然力的作用,深海水自動上升到表面層,從而使這些海域海藻叢生,魚群密集,成為不可多得的漁場。

海洋學家們從這些海域受到了啟發,他們利用回升流的原理,在那些光照強烈的海區,用人工方法把深海水抽到表面層,而后在那兒培植海藻,再用海藻飼養貝類,并把加工后的貝類飼養龍蝦。令人驚喜的是這一系列試驗都取得了成功。

有關專家樂觀地指出,海洋糧倉的潛力是很大的。2014年,產量最高的陸地農作物每公頃的年產量折合成蛋白質計算,只有0.71噸。而科學試驗同樣面積的海水飼養產量最高可達27.8噸,具有商業競爭能力的產量也有16.7噸。

當然,從科學實驗到實際生產將會面臨許許多多困難。其中最主要的是從1000米以下的深海中抽水需要相當數量的電力。這么龐大的電力從何而來?顯然,在當今條件下,這些能源需要量還無法滿足。

海洋生物

據有關科學家計算,由于熱帶和亞熱帶海域光照強烈,在這一海區,可供發電的溫水多達6250萬億立方米。如果人們每次用1%的溫水發電,再抽同樣數量的深海水用于冷卻,將這一電力用于飼養,每年可得各類海鮮7.5億噸。它相當于20世紀70年代中期人類消耗的魚、肉總量的4倍。

通過這些簡單的計算,不難看出,海洋成為人類未來的糧倉,是完全可行的。

海洋技術

海洋能源、資源的開發與利用,海洋與全球變化、海洋環境與生態的研究是人類維持自身的生存與發展,拓展生存空間,充分利用地球上這塊最后的資源豐富的寶地的最為切實可行的途徑。

海洋開發,需要獲取大范圍、精確的海洋環境數據,需要進行海底勘探、取樣、水下施工等。要完成上述任務,需要一系列的海洋開發支撐技術,包括深海探測、深潛、海洋遙感、海洋導航等。

海洋生物

深海是指深度超過6000米的海域。世界上深度超過6000米的海溝有30多處,其中的20多處位于太平洋洋底,馬里亞納海溝的深度達11000米,是迄今為止發現的最深的海域。深海探測,對于深海生態的研究和利用、深海礦物的開采以及深海地質結構的研究,均具有非常重要的意義。美國是世界上最早進行深海研究和開發的國家,“阿爾文”號深潛器曾在水下4000米處發現了海洋生物群落,“杰遜”號機器人潛入到了6000米深處。1960年1月,美國的“迪里雅斯特”號潛水器首次潛入世界大洋中最深的海溝——馬里亞納海溝,最大潛水深度為10916米。科學家乘坐“的里雅斯特”號深海潛水器,首次對成功地下潛至馬里亞納海溝最深處進行科學考察。令人驚奇的是,在這樣的海底,科學家們竟看到有一條魚和一只小紅蝦在游動!在2008年9月,美日合作研發的“馬里亞納”號深海潛艇潛入世界大洋中最深的海溝——馬里亞納海溝頂部,最大潛水深度為10034米。2012年3月,美國好萊塢著名導演詹姆斯-卡梅隆獨自乘坐潛艇“深海挑戰者”號,下潛近11千米,探底西太平洋馬里亞納海溝。關島當地時間26日7:52,即北京時間5:52,卡梅隆成功下潛至世界海洋的最深處——馬里亞納海溝的挑戰者海淵底部,當地時間26日上午返回水面。這是人類第二次探底馬里亞納海溝,卡梅隆是單槍匹馬潛至這一“地球最深處”的第一人。活動合作方美國國家地理學會說,卡梅隆于約兩小時后潛至10898米深處,探底馬里亞納海溝。海溝底部是永恒黑暗,溫度只有幾攝氏度,水壓相當于大約1000個大氣壓。卡梅隆在洋底探險3小時有余,收集生物和地質樣本、拍攝圖片和視頻。

1997年,中國利用自制的無纜水下深潛機器人,進行深潛6000米深度的科學試驗并取得成功,這標志著中國的深海開發已步入正軌。

海洋遙感技術,主要包括以光、電等信息載體和以聲波為信息載體的兩大遙感技術。

海洋聲學遙感技術是探測海洋的一種十分有效的手段。利用聲學遙感技術,可以探測海底地形、進行海洋動力現象的觀測、進行海底地層剖面探測,以及為潛水器提供導航、避碰、海底輪廓跟蹤的信息。

海洋遙感技術是海洋環境監測的重要手段。衛星遙感技術的突飛猛進,為人類提供了從空間觀測大范圍海洋現象的可能性。美國、日本、俄羅斯等國已發射了10多顆專用海洋衛星,為海洋遙感技術提供了堅實的支撐平臺。

海洋產業

海洋局《中國海洋發展報告(2013)》報告分析了中國海洋經濟發展的國內外環境,提出了未來20年中國海洋經濟相關指標的預測數據,包括海洋經濟總產值、主要海洋產業、沿海地區經濟等。

報告認為,至2030年,中國海洋經濟占GDP的比重將超過15%,中國海洋經濟進入成熟期。

“十一五”時期,中國海洋經濟年均增長13.5%。2012年,在宏觀經濟形勢并不樂觀的情況下,海洋經濟增長7.9%,略高于7.8%的GDP增速,海洋生產總值突破5萬億元,占國內生產總值的9.6%。國家海洋局海洋發展戰略研究所研究員劉容子認為,今后,海洋經濟仍將保持高于或略高于GDP增速的發展速度。

報告預測,2015年至2030年,中國海洋經濟將由不成熟逐漸走向成熟,增長方式將從粗放型向集約型過渡,海洋資源利用效率將大幅度提高。海洋經濟對國民經濟的貢獻率仍將逐步上升,到2020年海洋生產總值占GDP比重超過12%,到2030年,這一比重超過15%。

近些年來,海洋新興產業增長迅猛。海洋新興產業整體年均增長速度超過28%,其中海洋生物醫藥產業年均增速達39%,海水利用業33%,海洋電力業24%。

國家海洋局海洋發展戰略研究所副研究員吳繼陸分析說,眾多海洋新興產業強勁帶動和大部分主要海洋產業平穩增長的共同作用下,中國海洋生產總值保持較高速度增長,區域海洋經濟特色更加突出。

中國高度重視海洋新興產業發展,2012年9月國務院正式發布的《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》部署了海洋領域“十二五”期間重點發展的新興產業。

報告預計,未來海洋新興產業增長速度仍將高于海洋經濟整體增長速度。“十二五”期間,中國將培育成熟壯大3個至5個海洋新興產業,形成以海洋高技術為特征的海洋新興產業體系,支撐和引領海洋經濟發展。

發展海洋高技術產業是實現海洋經濟可持續發展的重要途徑。報告認為,根據產業基礎、技術優勢、人才狀況等條件,未來天津、廣東、青島、無錫等地有望成為國家重點支持的海洋高技術產業基地。通過海洋高技術產業基地的建設和發展,帶動全國海洋高技術及其產業化整體發展。

報告認為,由于受填海工程及臨海工業發展的影響,未來我國海洋資源和環境仍是制約我國海洋經濟發展的重要因素。沿海地區圍填海在緩解土地資源短缺,為地區經濟發展創造有利條件的同時,將對海洋資源和生態環境產生一系列深遠影響。報告預測,如何有效應對海洋資源退化、海洋生態環境問題的挑戰,實現海洋經濟綠色增長,將成為中國未來發展海洋經濟面臨的重大課題。

探索海洋 編輯本段

研究海洋的科學是海洋學。早在史前人類就已經在海洋上旅行,從海洋中捕魚,以海洋為生,對海洋進行探索。在航空發展之前,航海是人類跨大陸運輸和旅行的主要方式。對深海海底的探索一直到20世紀中才真正開始。雖然今天人類對海洋用潛水球、潛水艇探索,但對深海還所知甚少。

地球深處海洋

海洋生物

在地表之下650公里至2900公里的深處,是圍繞在富含鐵質的地核周圍的高熱、高壓物質。日本東京科學院的專家估計,在這被稱為下部地幔的礦物質中,可能包含有達到其自身質量0.2的水。已有的行星理論,推測了在其形成之初所出現的早期蒸發物質的數量,如水和二氧化碳的數量。這個發現預示著地球初始階段混合物質的數量,可能已經超出了過去的預料。

奇怪的海洋

千百萬年來,地幔像一只盛有熱湯的鍋子一樣,處于劇烈的攪拌與動蕩之中,這使得地幔的構造層帶運動,并且使地幔的化學成分混合。粘性更大的地幔會攪拌與動蕩得更快。在下部地幔中由礦物質形成水,可能也會影響地幔的構造層帶,使之不容易下沉到地層更深的地方。當構造層帶下沉、加熱和受擠壓時,它們釋放的水可能會軟化圍繞的地幔,以及松緩它們的下沉通道。

在稍高一點的地幔中,即在大約地表之下400公里至650公里之間深度的區域叫做轉換帶,因為它位于上部和下部地幔之間,在這里就可能存有相當于幾個大洋的水。科學家發現,在下部地幔的礦物質中,可能保留有大約其上位巖石質量之十分之一的水,但因為下部地幔的體積比轉換帶的體積大得多,所以它具有相當多的水。

英國布利斯托爾大學的地質學家認為,該項發現有助于推進有關在地幔之中鎖存有多少水的爭論。他說直到現在,大部分人仍堅持認為在地幔中沒有多少水。此外,在兩年前進行的另一項類似研究中,得出的結論是地幔之下根本沒有多少水。

日本科學家在實驗室中模擬下部地幔,他們采用了構成該區域之大部分的三種礦物質進行研究。他們設計應用了一種多砧的特殊實驗裝置,以再現地幔下變化異常劇烈的苛刻條件,同時對礦物質用硬齒擠壓和加熱。在大約1600℃和25萬個大氣壓下,他們應用二級離子質量光譜測定技術,測定了氫的數量,該技術使離子束沖擊礦物質,并探測從礦物質表面放散出的離子。已有的其他研究結果表明,在該等礦物巖中得到的任何氫,都來自于其間存囿的水。最后,專家檢測到了比實驗預想要多得多的氫,從而得出了目前的結論。

大海的顏色

翻開世界地圖集,黃海、紅海、黑海、白海會映入我們的眼簾。太陽光線眼看是白色;可它是由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種可見光所組成。這七種光線波長各不相同,而不同深度的海水會吸收不同波長的光束。波長較長的紅、橙、黃等光束射入海水后,先后被逐步吸收,而波長較短的藍、青光束射入海水后,遇到海水分子或其他微細的、懸在海洋里的浮體,便向四面散射和反射,特別是海水對藍光吸收的少,而反射的多,越往深處越有更多的藍光被折回到水面上來,因此,我們看到的海洋里的海水便是蔚藍色一片了。

既然海水散射藍色光,那么不論那個大海都應該是蔚藍色的,但實際上,海洋卻是紅、黃、藍、白、黑五色俱全,這是由于某種海水變色的因素強于散射所生的藍色時,海水就會改頭換面,五色繽紛了。

影響海水顏色的因素有懸浮質、離子、浮游生物等。大洋中懸浮質較少,顆粒也很微小,其水色主要取決于海水的光學性質,因此,大洋海水多呈藍色;近海海水,由于懸浮物質增多顆粒較大,所以,近海海水多呈淺藍色;近岸或河口地城,由于泥沙顏色使海水發黃;某些海區當淡紅色的浮游生物大量繁殖時,海水常呈淡紅色。

中國黃海,特別是近海海域的海水多呈土黃色且混濁,因為淮河、碧流河、鴨綠江及朝鮮半島的漢江、大同江、清川江等注入黃海,河水攜帶泥沙很多,使近海水呈黃色,所以得名黃海。

不僅泥沙能改變海水的顏色,海洋生物也能改變海水的顏色。介于亞、非兩洲間的紅海,其一邊是阿拉伯沙漠,另一邊有從撒哈拉大沙漠吹來的干燥的風,海水水溫及海水中含鹽量都比較高,因而海內紅褐色的藻類大量繁衍,成片的珊瑚以及海灣里的紅色的細小海藻都為之鍍上了一層紅色的色澤,所以看到的紅海是淡紅色的,因而得名紅海。

由于黑海里躍層所起的障壁作用,使海底堆積大量污泥,這是促成黑海海水變黑的因素,另外,黑海多風暴、陰霾,特別是夏天狂暴的東北風,在海面上掀起灰色的巨浪,海水抹黑一片,故得名黑海。

白海是北冰洋的邊緣海,深入俄羅斯西北部內陸,氣象異常寒冷,結冰期達六個月之久。白海之所以得名是因為掩蓋在海岸的白雪不化,厚厚的冰層凍結住它的港灣,海面被白雪覆蓋。由于白色面上的強烈反射,致使我們看到的海水是一片白色。彩色的海,是大自然的杰作。

海洋文化 編輯本段

人類文明是由大陸文化和海洋文化共同構成的。海洋文化一詞最早出現在李二和《舟船的誕生》一文中,后被國內外學界陸續引用。

海洋文化與大陸文化是相互影響、相互融合、相互促進的。人類古代文明,就是由大陸文化和海洋文化融合而成的。陸上的火與石斧創造出了舟船,舟船的水上活動又推動了大陸文化的發展。獨木舟出現在新石器時代,是人類文化發展到一定程度的必然產物,它不僅體現了人類生產力的發展程度,以及整個社會科學技術的發展水平。而且為人類海洋文化的發展,開辟了一個嶄新的紀元。

人類的特性,就是對未知世界的探求與渴望。

人類對水的依賴是如此的強烈。只要有水流經過,人類就會逐水漂航。古埃及的尼羅河文明;兩河流域文明及古代中國的黃河、長江流域文明,莫不緣此而生。同樣,在海洋上,只要有海島(在人們的視野)出現,人們就會乘舟船逐島而去,從而建立起陸海之間的文化交往。古代中國的文化,就是這樣被一步步傳播到世界各地的。

中國不僅是一個國土廣袤的大陸國家,黃河、長江作為母親河哺育了中華民族,并使中國以其古老的文明著稱于世;中國同時又是一個具有漫長海岸線和遼闊海洋的海洋國家。偉大的中華民族同地中海國家一樣,都是人類海洋文明的重要發祥地,內涵豐富的海洋文化,是人類歷史文明的重要組成部分。中華民族不僅早在7000年之前就創造了輝煌的航海歷史,而且遠在7000年頻繁而漫長的航海中,把最早的人類文明、古代文化和科學技術帶到了美洲和世界各地(李二和《中國水運史》緒論)。

這是由世界各地先后出土和發掘的大量的、歷代文物及世界各國各領域的專家學者對歷代古文獻資料的研究,包括多次有關中國海洋文化的國際學術研討會結果所達成的共識。

在中國浙江余姚縣的河姆渡遺址,出土了五支木槳。其中一支殘長為62.4厘米,殘寬為10.8厘米;另一支殘長為92厘米,殘寬9厘米。經碳14測定,五支木槳距今年代為7000年左右,屬母系氏族社會遺物。同層出土的還有近百種動植物和帶有榫卯和企口板結構的房屋建筑所用的木料遺存,還有炭化稻粒等。這證明,漁獵和采集在當時的經濟生活中,仍然起著十分重要的輔助作用。河姆渡遺址位于杭州灣以南的寧紹平原,姚江從遺址的西部和南部流過,南為四明山,與河姆渡隔江相望。遺址海拔僅3—4米,在古代可能是一片汪洋或低洼的沼澤地。值的特別注意的是,在出土木槳的槳柄與槳葉結合處,陰刻有弦紋和斜線紋圖飾。由此證明,如此雕工精細的木槳,決不是最原始的,當有一個漫長的發展和演化過程。那么原始木槳的出現,應當更早一些,可能在8000年左右(李二和《中國水運史》第1章中就作了大膽的推論)。無獨有偶,同樣是在浙江杭州,在蕭山跨湖橋新石器遺址,又出土挖掘出了一只獨木舟。經碳14測定,這只木舟的距今年代為7500—8000年,這恰與我們在《中國水運史》中的推斷相吻合。應當說這是一個驚人的發現,這是迄今在中國發掘到的一只最早的獨木舟(李二和《海上七千年》)。

合理利用 編輯本段

醫藥資源

科學家們研究后發現,海洋將成為21世紀的藥庫。

巨藻

牡蠣——這種小小的貝類,十分鮮美可口,不過,它更大的價值卻是由于含有一種抗生素。這種抗生素具有抗腫瘤作用。

一些制藥業的研究人員正在進行從海藻和微小海洋生物提取有毒化合物的實驗,以作為醫治某些疾病的有效手段。初步實驗表明,從某種海綿狀生物中提取的有毒物質,有抑制癌細胞發展的作用。從灌腸魚體內提取的某種物質有助于治療糖尿病,美國一位海洋問題專家形象地說:“海洋生物猶如一個可提供有關健康問題解決辦法的咨詢中心。”

海岸

鯊魚是一種古老的海洋性魚類,在全世界分布較廣,大約350種鯊魚。20世紀80年代中期以來,國際上許多科學家對鯊魚身體各部分的藥理、化學、生物化學及應用等方面進行了悉心的研究,特別是對鯊魚體內抗腫瘤活性物質的研究更加引人注目。據有關資料報道,美國生物學家對鯊魚進行了幾十年的調查研究后,發現鯊魚幾乎不患任何病變,更極少得癌癥,似乎對癌癥有天然的免疫力。有些科學家將一些病原菌和癌細胞接種于鯊魚體內,也不能使它們致病。看來,在鯊魚體內有某種特殊的防護性化學物質。中國的有關專家對鯊魚的研究,幾乎與國際上同步。1985年,上海水產學院和上海腫瘤研究所的專家們,首次發現鯊魚血清在體外對人類紅血球性白血病腫瘤細胞具有殺傷作用。這一科研成果為人類從海洋生物資源中尋找抗腫瘤藥物開辟了廣闊的天地。

礦產資源

海洋是礦物資源的聚寶盆。經過20世紀70年代“國際10年海洋勘探階段”,人類進一步加深了對海洋礦物資源的種類、分布和儲量的認識。

油氣田-人類經濟、生活的現代化,對石油的需求日益增多。在當代,石油在能源中發揮第一位的作用。但是,由于比較容易開采的陸地上的一些大油田,有的業已告罄,有的瀕于枯竭。為此,近20~30年來,世界上不少國家正在花大力氣來發展海洋石油工業。探測結果表明,世界石油資源儲量為10000億噸,可開采量約3000億噸,其中海底儲量為1300億噸。

海嘯

東海平湖油氣田是中國東海發現的第一個中型油氣田,位于上海東南420千米處。它是以天然氣為主的中型油氣田,深2000~3000米。據有關專家估計,天然氣儲量為260億立方米,凝析油474萬噸,輕質原油874萬噸。

稀錳結核-錳結核是一種海底稀有金屬礦源。它是1873年由英國海洋調查船首先在大西洋發現的。但是世界上對錳結核正式有組織的調查,始于1958年。調查表明,錳結核廣泛分布于4000~5000米的深海底部。它是未來可利用的最大的金屬礦資源。令人感興趣的是,錳結核是一種再生礦物。它每年約以1000萬噸的速率不斷地增長著,是一種取之不盡、用之不竭的礦產。世界上各大洋錳結核的總儲藏量約為3萬億噸,其中包括錳4000億噸,銅88億噸,鎳164億噸,鈷48億噸,分別為陸地儲藏量的幾十倍乃至幾千倍。以當今的消費水平估算,這些錳可供全世界用33000年,鎳用253000年,鈷用21500年,銅用980年。

現隨著錳結核勘探調查比較深入,技術比較成熟,預計到21世紀,可以進入商業性開發階段,正式形成深海采礦業。

海底熱液礦藏-20世紀60年代中期,美國海洋調查船在紅海首先發現了深海熱液礦藏。而后,一些國家又陸續在其他大洋中發現了三十多處這種礦藏。熱液礦藏又稱“重金屬泥”,是由海脊(海底山)裂縫中噴出的高溫熔巖,經海水沖洗、析出、堆積而成的,并能像植物一樣,以每周幾厘米的速度飛快地增長。它含有金、銅、鋅等幾十種稀貴金屬,而且金、鋅等金屬品位非常高,所以又有“海底金銀庫”之稱。饒有趣味的是,重金屬五彩繽紛,有黑、白、黃、藍、紅等各種顏色。

在當今技術條件下,雖然海底熱液礦藏還不能立即進行開采,但是,它卻是一種具有潛在力的海底資源寶庫。一旦能夠進行工業性開采,那么,它將同海底石油、深海錳結核和海底砂礦一起,成為21世紀海底四大礦種之一。

海洋趣聞 編輯本段

1.黑海,古希臘人稱之為“胸懷寬廣的海”。

2.死海,只是一個內陸鹽湖,并不是真正意義上的海。

3.地中海,羅馬人稱之為“地球中央的海”。

4.愛琴海,是以一個古代雅典國王伊格尤斯的名字命名的。

5.7個海,這是一個古代水手的術語,意思是:紅海、地中海、波斯灣、黑海、南海、里海和印度洋的總稱。

6.馬尾藻海,世界上唯一沒有海岸的海。

外星海洋 編輯本段

古時人類曾認為月球表面上較暗的部分是海洋,故稱之為月海,人類已經在月面上發現液態水。

火星上曾經有過大面積的海洋。

木星的衛星木衛二(歐羅巴)很有可能完全被海洋覆蓋。其表面的冰層雖然有十多公里厚,但冰層下有流水幾乎已被證實。木衛四(卡利斯托)可能也完全被海洋覆蓋。

海王星的衛星海衛一(特里頓)的表面完全被一層冰覆蓋。其冰層下可能已經沒有流水了。

有關電影 編輯本段

海報 | 內容 |

海洋[地理名詞] | 泰坦尼克號 Titanic 導演 : James Cameron 主演 : Leonardo DiCaprio/Kate Winslet/Billy Zane/Kathy Bates/Frances Fisher/Gloria Stuart/Suzy Amis/Bill Paxton/Bernard Hill/Victor Garber/Ewan Stewart/James Cameron |

海洋[地理名詞] | 海上鋼琴師 La leggenda del pianista sull'oceano 導演 : 朱塞佩·托納多雷 Giuseppe Tornatore 主演 : 蒂姆·羅斯 Tim Roth/普路特·泰勒·文斯 Pruitt Taylor Vince/比爾·努恩 Bill Nunn/梅蘭尼·蒂埃里 Mélanie Thierry/阿爾貝托·巴斯克斯 Alberto Vazquez |

海洋[地理名詞] | 未來水世界 Waterworld 導演 : Kevin Reynolds/Kevin Costner 主演 : Kevin Costner/Jeanne Tripplehorn/Tina Majorino/Chaim Girafi/Rick Aviles |

海洋[地理名詞] | 練習曲 導演 : 陳懷恩 Hwai-eng Chen 主演 : 東明相 Ming-hsiang Tung/楊麗音 Li-Yin Yang/吳念真 Nien-Jen Wu/許效舜 Hsiao-shun Hsu/黃健和 Teng-te Huang/張惠春 Saya/洪流 Liu Hong/胡德夫 kimbo |

海洋[地理名詞] | 瓶中信 Message in a Bottle 導演 : Luis Mandoki 主演 : Kevin Costner/Robin Wright Penn/Paul Newman/John Savage 評語 : 悲情 |

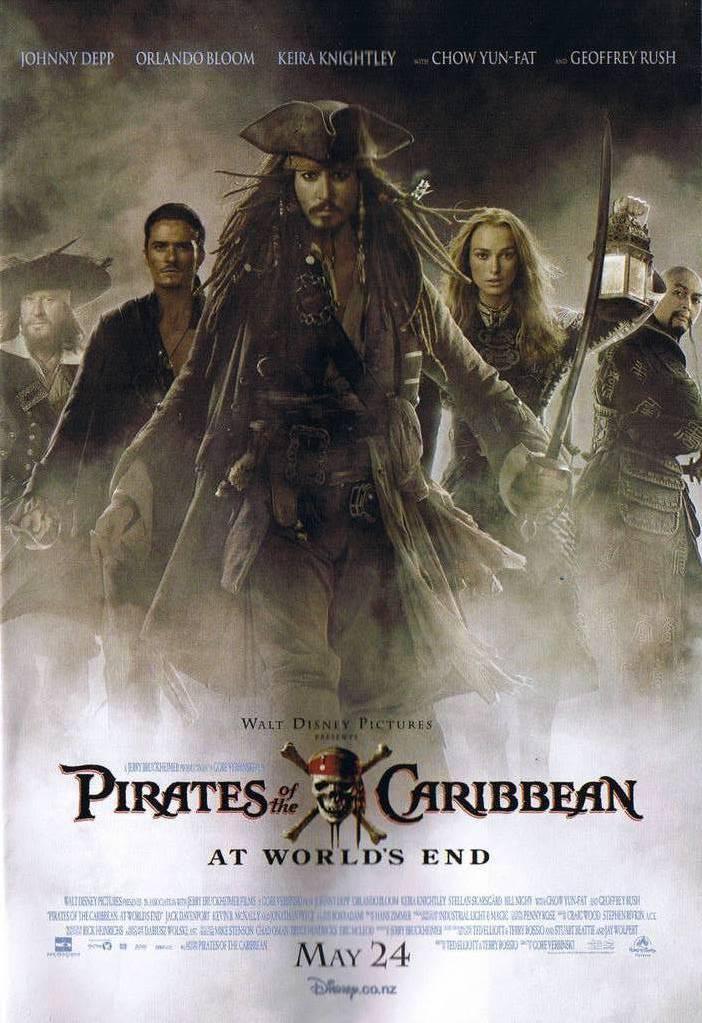

加勒比海盜3:世界的盡頭 | 加勒比海盜3:世界的盡頭 Pirates of the Caribbean: At World's End 導演 : Gore Verbinski 主演 : Johnny Depp/Geoffrey Rush/Orlando Bloom/Keira Knightley/周潤發/Bill Nighy 評語 : 海能離開海盜么 |

海洋[地理名詞] | 大白鯊 Jaws 導演 : Steven Spielberg 主演 : Roy Scheider/Robert Shaw/ Richard Dreyfuss/Lorraine Gary/Murray Hamilton/Carl Gottlieb |

海洋[地理名詞] | 怒海爭鋒 Master and Commander: The Far Side of the World 導演 : 彼得·威爾 Peter Weir 主演 : 羅素·克勞 Russell Crowe/保羅·貝坦尼 Paul Be ttany/詹姆斯·達西 James D'Arcy/馬克思·珀基斯 Max Pirkis/李·恩格里比 Lee Ingleby/比利·博伊德 Billy Boyd/派崔克·蓋勒 Patrick Gallagher/麥克斯·貝尼茲 Max Benitz |

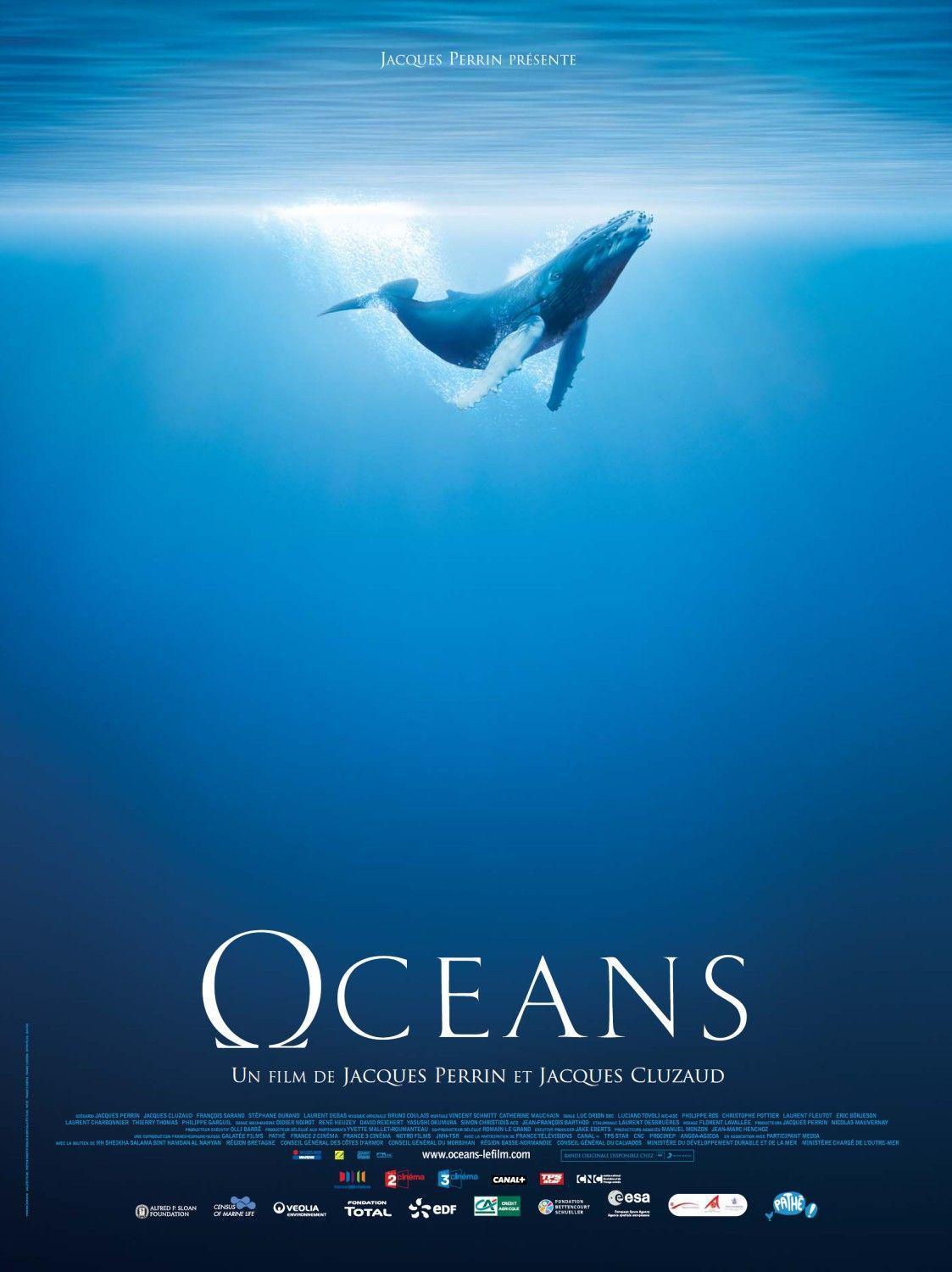

海洋(2011) | 海洋 Océans 導演: 雅克·貝漢 / 雅克·克魯奧德 主演: 皮爾斯·布魯斯南 / 雅克·貝漢 / 姜文 / 宮澤理惠 |

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。

![海洋[地理名詞]](https://27142293.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgtq2wpwYo0OPwaTD9AzjzBQ.jpg)

![海洋[地理名詞]](https://27142293.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgt62wpwYomd--jgMwqwM42AQ.jpg)

![海洋[地理名詞]](https://27142293.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgt62wpwYowICA5wQwjAI48QI.jpg)

![海洋[地理名詞]](https://27142293.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgt62wpwYozqv1LjCmAzjYBA.jpg)

![海洋[地理名詞]](https://27142293.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgt62wpwYoyMzNxgMw_Qc43As.jpg)

![海洋[地理名詞]](https://27142293.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgt62wpwYowMm5ywEw8AI44gM.jpg)

![海洋[地理名詞]](https://27142293.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAguK2wpwYoipfPDjCgAzjYBA.jpg)