大報恩寺

大報恩寺是中國歷史上最為悠久的佛教寺廟,其前身是東吳赤烏年間(238─250年)建造的建初寺及阿育王塔,是繼洛陽白馬寺之后中國的第二座寺廟,也是中國南方建立的第一座佛寺,中國的佛教中心,與靈谷寺、天界寺并稱為金陵三大寺,下轄百寺。

大報恩寺是明成祖朱棣為紀念明太祖朱元璋和馬皇后而建,明永樂十年(1412年)于建初寺原址重建,歷時達19年,耗費248.5萬兩白銀,十萬軍役、民夫。大報恩寺施工極其考究,完全按照皇宮的標準來營建,金碧輝煌,晝夜通明。整個寺院規模極其宏大,有殿閣30多座、僧院148間、廊房118間、經房38間,是中國歷史上規模最大、規格最高的寺院,為百寺之首。

大報恩寺琉璃寶塔高達78.2米,通體用琉璃燒制,塔內外置長明燈一百四十六盞,自建成至衰毀一直是中國最高的建筑,也是世界建筑史上的奇跡,位列中世紀世界七大奇跡,被當時西方人視為代表中國的標志性建筑,有“中國之大古董,永樂之大窯器”之譽,被稱為“天下第一塔”。

大報恩寺遺址是中國規格最高、規模最大、保存最完整的寺廟遺址。2008年,從大報恩寺前身的長干寺地宮出土了震驚世界和佛教界的世界唯一一枚“佛頂真骨”、“感應舍利”、“諸圣舍利”以及“七寶阿育王塔”等一大批世界級文物與圣物。2011年,評為“2010年度全國十大考古新發現” 。2013年,被國務院核定公布為全國重點文物保護單位。2015年底,大報恩寺遺址公園正式開放。]大報恩寺位于南京市秦淮區中華門外,是中國歷史上最為悠久、規模最大、規格最高的寺廟,有“中國之大古董,永樂之大窯器”之譽,被稱為“天下第一塔”。

歷史沿革 編輯本段

大報恩寺是南京歷史最為悠久的佛教寺廟,千余年間,屢廢屢建,寺名亦屢屢更易,大報恩寺塔立于南朝寺廟發祥地和江南佛教中心。

南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中”,杜牧 這兩句詩中“四百八十寺”的起源就是大報恩寺,大報恩寺的歷史從孫吳開始,歷經各朝,有過長干寺、天禧寺等名字,大報恩寺塔的前身則是阿育王塔。

東吳赤烏年間(238─250年),孫權建建初寺及阿育王塔,為江南塔寺之始,有“江南第一寺”之稱,是繼洛陽白馬寺之后的中國第二座寺廟,也是中國南方地區的首座寺廟。經過考證,阿育王塔約建于東漢獻帝的興平年間(194─195年),是南京最古老的佛塔,也是中國最早的佛塔之一。建塔者極有可能是秣陵人符融,他曾任徐州刺史陶謙麾下之廣陵、下邳、彭城三郡的運漕官,并以漕運所得經費建廟蓋塔。符融為最早見于正史的中國閣樓式佛塔的創始者,后退守故里秣陵,為孫策攻滅。

東吳赤烏十年(247年)東吳大帝孫權為康居國僧人會在長干里修建建初寺 和阿育王塔,成為江南塔寺之始。

晉太康年間(280─289年)復建,名長干寺;南朝陳 為報恩寺,宋改天禧寺,建圣感塔;元改慈恩旌忠教寺。

建德六年(578年),齊地佛門遭劫。聞率僧眾四十余循海路奔建康。輒遇大風波,楫折船沉。忽現巨龜,負眾僧出水,須臾抵建康。聞口稱南無阿彌陀佛。龜對曰:師父曾記否,吾乃海曲放生池之老龜也。聞恍然大悟。奏聞宣帝,帝大悅,敕建報恩寺,香火祀之。

唐朝年間,“慧聞者,齊渤海人也。幼年向佛,十二入寺,十六受戒。苦修《大智度論》、《中論》,樹“一心三觀”,啟天臺之源。所入法門,非世可知。學者仰之,以為履地戴天,莫知高厚。又以憫寺所得櫬施,買海曲溪石梁為放生池,佛法廣播于江北。

北宋端拱元年(988年),僧可政得唐三藏玄奘大師頂骨舍利,于長干寺建塔瘞藏;宋天禧元年(1017年),重修后的長干寺改稱天禧寺,寺塔易名“圣感”;元至元二十五年(1288年),詔改天禧寺為“元興慈恩旌忠教寺”,改塔名為“慈恩塔”。

明永樂六年(1408年)毀于火,永樂十年(1412年)明成祖朱棣敕工部于原址重建,明成祖以紀念明太祖 和馬皇后為名,命工部于此重建大報恩寺及九層琉璃寶塔,按照宮闕規制,征集天下夫役工匠十萬余人,費用計錢糧銀二百五十萬兩、金錢百萬,歷時十九年始完工。“依大內圖武,造九級五色琉璃塔,曰第一塔,寺曰大報恩寺”。

大報恩寺的修造,由鄭和等人擔任監工官。大報恩寺在永樂、宣德年間建造,正值鄭和率領下西洋船隊多次遠洋海外之時,因而,鄭和對這項工程難以全力照顧,工程進展緩慢,弊端展現。為此,1428年(宣德三年),明宣宗朱瞻基特下御敕,要此時已出洋回國任南京守備的鄭和“即將未完處,用心提督”,限期完工。竣工以后,鄭和還特其從海外帶回的“五谷樹”、“婆羅樹”等奇花異木種植在寺內。

明代初年至清代前期,大報恩寺琉璃寶塔作為中國最具特色的標志性建筑物,被稱為“天下第一塔”,更有“中國之大古董,永樂之大窯器”之譽,是當時中外人士游歷金陵的必到之處。

嘉靖四十五年(1566年)遭雷火襲擊,天王殿,大殿、觀音殿、畫廓一百四十余間焚為灰燼;萬歷二十八年(1600年)塔心木腐朽,塔頂傾斜,僧人洪恩募捐銀數千兩使之得以重修。

清順治十八年以后,內府及地方均有撥款修繕記載。最后一次是1802年(清嘉慶七年)修復竣工后,繪塔圖并附志。

咸豐四年(1854年),大報恩寺塔被毀,關于被毀的原因有兩種說法。一說,清軍攻克雨花臺后,太平軍為防清軍占據大報恩寺對城內造成威脅,太平軍先下手為強,遂“用火藥轟之,復挖空塔座下基地,數日塔倒,寺遭焚毀”。另一說則是1856年,正逢天京之變,北王韋昌輝因為擔心翼王石達開占領城外的琉璃塔,架炮攻擊城內,派兵一面在塔下挖地道引爆炸藥,一面用火炮直接轟擊塔身,最終使琉璃塔化作一堆瓦礫,而大報恩寺的其他建筑也被由此引發的大火全部燒毀。也有人認為是曾國藩下令炸毀的。

清同治四年(1865年),江寧機器制造局就大報恩寺遺址坡下菜地造住房十二間,工作間八十余間,廊五十余間,寺院遺址漸被蠶食瓜分。

2004年后,南京市開始籌劃復建事宜,2007年,大報恩寺遺址公園 正式啟動建設。

2008年8月7日,在南京大報恩寺遺址出土的鐵函中發現了七寶阿育王塔等一系列世界級文物與圣物,內藏“佛頂真骨”。

2010年6月12日,南京大報恩寺佛頂骨舍利盛世重光系列活動在棲霞寺隆重舉行,佛頂骨舍利在棲霞寺法堂供奉的一個月里,有近20萬人前往瞻禮。

2011年6月,被評為“2010年度全國十大考古新發現” 。

2012年4月25日,第三屆世界佛教論壇 在香港開幕,大報恩寺出土的佛頂骨舍利從發現地南京迎請來到了香港。

2012年11月,大報恩寺作為中國海上絲綢之路項目遺產點之一,列入中國世界文化遺產預備名單。

2013年5月,大報恩寺遺址被國務院核定公布為全國重點文物保護單位。

2014年3月,大報恩寺輕質保護塔主體完工,該塔共有9層,由輕鋼結構和玻璃筑成,外立面由玻璃幕墻組成。

2015年12月16日上午10點18分,大報恩寺遺址公園舉行開園儀式。12月17日,大報恩寺遺址公園正式開放。

建筑布局 編輯本段

大報恩寺坐東向西、規模宏大,全寺整體建筑分為南北兩大部分,寺廟主體部分(山門,佛殿、琉璃塔等)居北半部,附屬部分(僧房、禪堂、藏經殿等)居南半部,南北兩部分之間由圍墻隔開。

大報恩寺北半部主體建筑中軸線布局排列有序:山門(金剛殿)—香水河橋—天王殿 —大雄寶殿—琉璃塔一觀音殿一法堂。香水河橋的南北兩側各置御碑亭一座,分別護于“御制大報恩寺左碑”和“御制大報恩寺右碑”。觀音殿的兩側有祖師殿和伽藍殿,觀音殿后南北有畫廊118間。在祖師殿前有鐘樓一座,而與之對稱的伽藍殿前卻無鼓樓,按中國寺廟傳統的“晨鐘暮鼓”及建筑式樣,大報恩寺內設鐘樓而不設鼓樓現象輕為少見。結合大報恩寺塔“九級內外,篝燈一百四十有六”,“—日夜費油六十四斤四兩零”,使之“晝夜長明”來看,大報恩寺設鐘不設鼓當有一定寓意。各殿的尺寸,《金陵梵剎志 》收錄詳備。

大報恩寺山門朝西,建筑布局總體上可分為南、北兩大部分。寺廟中最重要的宗教性建筑皆分布于北區;而為寺院配套的附屬建筑皆位于南區,兩者之間以院墻相隔。大報恩寺北區的建筑排列極為有序。沿著中軸線依次設置山門(金剛殿)—香水河橋—天王殿—大殿—琉璃塔—觀音殿—法堂等核心建筑;在中軸線兩側還根據需要設置了御碑亭、鐘樓、祖師殿、伽藍殿等建筑。

大報恩寺以佛殿(即大雄寶殿,又稱碽妃殿)、天王殿、寶塔為主體,包括金剛殿、左右碑亭、天王殿、大殿、佛殿、大禪殿、后禪殿、左右觀音殿、法堂、祖師堂、無梁殿、伽藍殿、藏經前殿、藏經殿、左右貯經廊、輪藏殿、禪堂、韋馱殿、經房、東西方丈、三藏殿、鐘樓等,僧院一百四十八房,東西畫廊廊房一百一十八間,經房三十八間,規模極其宏大。

大報恩寺及其琉璃寶塔的建筑極其精美,集明代以前中國建筑藝術精華于一身,其中以大雄寶殿和四天王殿最為壯麗,下墻、石壇及欄桿,都用漢白玉石砌成,雕鏤得非常別致。]大殿非禮部祠祭,終年封閉。明初詔刻大藏,別置藏經殿,貯南藏經板全部。門框飾有獅子、白象、飛羊等佛教題材的五色琉璃磚。剎頂鑲嵌金銀珠寶。角梁下懸掛風鈴152個,日夜作響,聲聞數里。自建成之日起就點燃長明塔燈140盞,每天耗油64斤,金碧輝煌,晝夜通明。塔內壁布滿佛龕。該塔是金陵四十八景之一,明清時代,一些歐洲商人、游客和傳教士來到南京,稱之為“南京瓷塔”,將它與羅馬斗獸場、亞歷山大地下陵墓、比薩斜塔相媲美,稱之為中古世界七大奇觀 之一,是當時中國的象征。

施工標準 編輯本段

大報恩寺的營建工程浩大,尤以琉璃塔為艱。據有關史料統計,這一工程先后歷時19年(一說16年),動用全國征集的良匠軍工達十萬人,僅建塔一項的費用,用過錢糧銀2485484兩,就連鄭和下西洋所剩百余萬銀兩也耗于造塔的工程。

在大報恩寺營造期間,正逢鄭和連年出使海外,對這項巨大的建筑工程難以兼顧,致使當事人多把相關軍夫人匠擅自役使,以致工程進展緩慢。直到鄭和擔任南京守備,時常親臨現場督促指揮,工程進度加快,至宣德三年(1428)八月初一始告完成。整個工程耗資錢糧銀2485484兩,其中有鄭和下西洋節余款項100多萬兩,參與營建的軍匠夫役達10萬人之眾。

大報恩寺施工極其考究,完全按照皇宮的標準來營建。大報恩寺臨近秦淮河,地質稍軟。在全寺建造之初,地基均用木炭墊底,其方法是地基上先釘入粗大木樁,然后縱火焚燒,使之變成木炭,再用鐵輪滾石碾壓夯實,使地質不再遷變,能夠承受重壓,再在木炭上加鋪一層朱砂,起到防潮殺蟲的作用。寺內有殿閣20多座,畫廊118處,經房38間。歷時19年,耗銀250萬兩,征調工役10多萬人。

大報恩寺的營建,與鄭和下西洋密切相關,它也顯示了鄭和的組織和建筑才能。相傳建造該塔時曾一式燒制三份琉璃構件,一份用來建塔,兩份埋入地下用于替換。

主要建筑 編輯本段

大報恩寺塔

大報恩寺的南區與北區的建筑格局完全不同,它不是按照中軸線一字排開,而是分成四個相對獨立的院落,分別承擔不同的功能。其西部是貯藏經書、經板的場所,名為藏經殿,收藏了全套《永樂南藏》的大藏經板。中部分布了兩個院落,偏北的院落是寺院管理機構的所在地,主要包括了方丈室、庫房等。偏南的院落名為三藏殿,是僧人習法、參禪的地方。供奉玄奘法師頂骨舍利的三藏塔即位于這一區域。最東部名為“旃檀林”,是僧人就餐、休息的場所。

在大報恩寺中,琉璃塔是最著名的單體建筑,它九級八面,高達78米,是當時全國最高的建筑,而且遍體以五彩琉璃為裝飾,有“天下第一塔”的美譽。

1、香水河橋

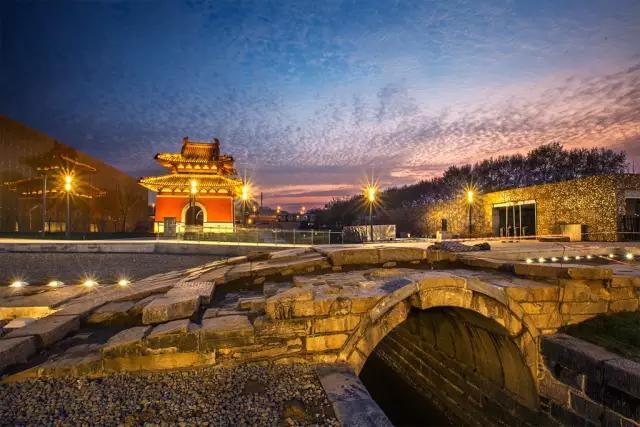

香水河河道與香水河橋遺址

2、香水河河道

香水河橋之下即是香水河河道。河道橫貫南北,河道的兩岸與底部皆用長方形青條石鋪砌。

3、中軸線主干道

在香水河橋和天王殿之間,沿著中軸線,發現了以長方形青石板鋪砌的主干道。路面寬255厘米,殘長23.75米,厚16-20厘米。

4、天王殿

天王殿為帶有前廊與月臺的五開間、三進深的大型建筑,整體呈“雙凸字形”。它座落于夯土臺基之上。

5、大殿

大報恩寺大殿俗稱碩妃殿,其中供奉有碩妃的碑位,每年由禮部按時祭祀,除此之外終年封閉,不許人進入。

大殿位于北區正中心的位置。底部設置大型夯土臺基,殘存的高度約為5.2米。外圍圍繞一周寬度約為1.2米的基槽。殿內共發現兩排6個大型石柱礎。據文獻記載,該殿“高七丈一尺五寸、深十一丈四尺三寸、長十六丈七尺五寸”,按照現代尺寸換算就是高22.67米、深36.23米、長53.1米。其長寬數據與我們此次發掘的實際狀況基本吻合。

6、塔基

塔基位于大殿之后,與大殿皆位于大報恩寺遺址北區的中軸線上,距離大殿東側基槽12米。平面呈正八邊形,最大直徑約為25米。從外至內分為五層結構,中心部為地宮,圓形地宮直徑2.2米。地宮未遭盜掘,保存較好。

7、觀音殿

觀音殿位于塔基東側,為夯土臺基式建筑。為三開間三進深的高臺式建筑。

8、法堂

法堂位于北區中軸線最東端,為夯土臺基式建筑。為一三進深的建筑。

9、御碑亭基址

復建中的永樂碑亭和宣德碑亭

10、琉璃寶塔

位于大殿后的大報恩寺琉璃塔建造于永樂十年(1412年),宣德三年(1428年)竣工,九層八面,高達78.2米,甚至數十里外長江上也可望見。塔身白瓷貼面,拱門琉璃門券。底層建有回廊(即宋代的“副階周匝”)。塔室為方形,塔檐、斗拱、平坐、欄桿飾有獅子、白象、飛羊等佛教題材的五色琉璃磚。由于各層傳遞,所以使用的磚瓦尺寸不一。

建造大報恩寺花了17年時間,而同時期工程量數倍于它的北京紫禁城,用時不過3年半。大報恩寺工程如此費時,主要因為琉璃塔的建設難度極大,不得不屢屢延期。據后人估算,僅修建琉璃塔一項所耗用的錢糧,折合白銀就高達248萬余兩。

明成祖朱棣給琉璃塔御賜了“第一塔”的塔名,其特點可以歸納為“三絕”:

第一絕:巨構殊形,高聳云日。琉璃塔是有確切記載的中國古代最高的建筑之一。塔為八邊形,共9層,通高78.02米,相當于26層樓房的高度。

琉璃塔最頂部是用純金制成的寶珠,直徑約為4米,據說重達2000余兩,每層的檐角下都懸掛銅制的風鈴,從上至下共152只,即使在輕輕的微風之中,清脆的鈴聲也可聲聞數里。9層內外共設篝燈146盞,每盞芯粗1寸左右。

第二絕,通體琉璃,獨步古今。琉璃塔的主體為磚砌,除了塔頂有一根“管心木”之外,整個建筑當中“不施寸木”。其內、外表層全部用各種造型、各種顏色的琉璃構件榫合而成。這種獨特的裝飾藝術讓琉璃塔贏得了“中國之大古董,永樂之大窯器”的美譽。

大報恩寺

第三絕,長夜深沉,佛燈永明。每當暮色來臨之時,琉璃塔上就會點燃144盞如火炬般明亮的油燈,徹夜不熄。無論是月落星稀的傍晚,還是風雨如注的黑夜,無論是在鐘山腳下的叢林之中,還是大江之上的漁舟之內,人們都能夠看見這座高塔上永不熄滅的燈光。

九層琉璃塔的每一面墻壁之上,都有2扇窗戶,共計144扇。這些窗戶全部用磨制得極薄的蚌殼進行封閉,144盞油燈就分別安置在窗戶之內。這些蚌殼制成的窗罩名叫“明瓦”,是平板玻璃引進之前中國最好的建筑采光材料。自宣德三年琉璃塔建成之日起,大報恩寺就安排了100名僧人輪流值班,負責給油燈添油、剪芯,擦拭明瓦,確保夜夜塔燈通明。在琉璃塔旁邊,建造了一座油庫,用于儲存燃燈所需的燈油。根據一份明代官員向皇帝提交的賬單記載,琉璃塔上每盞油燈每夜所需的燈油為六兩四錢,整個琉璃塔每月所耗用的燈油總量為1530斤。

11、地宮

地宮為圓形豎井式,從原始山體中垂直下挖而成。地宮之內,從上至下以一層石塊,一層夯土的方式有規律地填充、夯筑,共39層。在距離地表4.2米處,發現一塊邊長約0.9米、厚約0.25米的方形覆石,位于地宮中心。覆石提取后,其下露出了方柱狀的石函。石函高度達1.5米,邊長0.72米,由上部蓋板、底部墊板和四周四塊壁板拼合而成。其中北壁石板鐫刻長篇銘文,題為“金陵長干寺真身塔藏舍利石函記”,介紹了大中祥符四年,金陵長干寺住持演化大師可政和守滑州助教王文等人,得到宋真宗的允許,修建九層寶塔之事,塔高“二百尺”,而塔內地宮中藏有“感應舍利十顆,并佛頂真骨,洎諸圣舍利,內用金棺,周以銀槨,并七寶造成阿育王塔,以鐵函安置”。考古所見與碑文的記載完全一致。在石函內發現有一座鐵函,高1.3米、寬0.5米。這是中國從佛塔地宮中發現的最大的鐵函。鐵函頂部放置大量的銅錢,以及水晶球、瑪瑙珠、串珠、鎏金銀鳳等供養器物。在石函下,還有一個小型埋藏坑,其內出土白瓷、青瓷碗各1件,青瓷壺1件。地宮從現存地表開口至埋藏坑底部共深達6.74米。這是中國發現的最深的佛塔地宮。

價值影響 編輯本段

宗教價值

南京佛教文化之昌盛,在中國各大古都中罕有可比。南京有著二千年的佛教文化積淀,自古有“南朝四百八十寺”之說,在中國佛教發展史上具有重要的不可替代的地位。當時佛教的十大宗派在寺內都設有講座,供僧徒任意選修;并雕版印刷了號稱“南藏”的大部頭佛經六百三十七函五千余卷收藏于寺內。

長干寺地宮是中國發現最深的地宮,出土的鐵函是中國發現的最大瘞藏舍利鐵函,鐵函中七寶阿育王塔是中國發現的最大的實物塔。更重要的是,鐵函中的佛頂真骨更是在國內外絕無僅有。當年陜西法門寺出土了4枚舍利,一下就成了佛教圣地,如今南京出土了佛頂真骨,其影響可想而知。原中國佛教協會 會長趙樸初 先生曾稱南京是“佛教學術的中心”,如今南京成為南方佛教中心的地位無可非議。

文化價值

經版雕刻于大報恩寺并在該寺長期保存、印刷流傳的《永樂南藏》,影響最大。自永樂十八年(1420)《永樂南藏》雕成以后,一直到清康熙年間,大報恩寺一直承擔著中國絕大部分寺廟的印經任務,是中國佛經流通的絕對中心。《永樂南藏》到底印了多少部,已難以統計,不過,僅鄭和就曾先后印造過10部《大藏經》,遍布天下名剎。

大報恩寺是明清中國佛經流通的中心,漢文佛教大藏經,是漢文佛典的總集。大藏經的編撰、雕刻、印刷,一直被視作是至高無上、功德無量的盛事。

明清兩代,大報恩寺在這一領域擁有著獨一無二的崇高地位。在明清出現的5部大藏經(其中官刻4部、民刻1部)中,有3部官刻與大報恩寺及其前身天禧寺有關。其中直接相關的為《初刻南藏》(以前稱《洪武南藏 》)、《永樂南藏 》。而在北京雕刻的《永樂北藏 》,不僅以《永樂南藏》為范本,而且其主持者有不少是來自大報恩寺。

建筑價值

南京大報恩寺作為中國古典建筑文化的典范,是中國經過考古發掘揭露面積最大的寺院遺址,為研究明代皇家寺院 的規制、布局提供了極為重要的實物資料。在塔基中發現了始建于北宋大中祥符年間的長干寺地宮,出土了以佛頂真骨為核心(碑文記載由印度高僧施護攜帶來華)、以七寶阿育王塔為代表的一大批佛教珍貴文物,引起了海內外的極大轟動。

這些重大發現對于研究宋代佛塔地官的建造、舍利瘞藏制度,中西佛教的傳播與交流等方面均具有重要意義。此次發掘還首次在塔基周圍發現搭建“鷹架”的線索,揭示了明代寶塔的建筑方法,對于中國古代建筑技術史的研究具有重要價值。

歷史地位 編輯本段

大報恩寺復原圖

大報恩寺琉璃塔與羅馬大斗獸場、比薩斜塔、中國萬里長城 等一道被稱為中世紀世界七大奇跡,并被西方人視為代表中國文化的標志性建筑之一。不過,直到20世紀前期,中國人自己才知道這樣的評價。在某種程度上而言,正是西方對此長期推崇的信息的傳入,才重新喚起了20世紀中國人對琉璃塔的歷史記憶和現實思考。

大報恩寺琉璃塔在歐洲享有的盛譽,首先要歸功于荷蘭人約翰·尼霍夫。1654年,荷蘭東印度公司董事會決定派一個使團到中國訪問,并要求隨團的素描畫家把沿途可能見到的景象以及奇異的建筑物以它們本來的形象描繪下來,作為資料保存。當時擔任此職的正是約翰·尼霍夫。約翰·尼霍夫有關大報恩寺及其琉璃塔的描述雖然平實,但評價很高。

讓大報恩寺琉璃塔名揚歐洲的,并不是這份報告,而是由約翰·尼霍夫之兄亨利·尼霍夫整理、編輯的尼霍夫游記。在尼霍夫游記中,南京大報恩寺琉璃塔已被稱作是可與“世界七大奇跡”相提并論的偉大建筑,其獨特的造型和無與倫比的美麗,通過文字和版畫,被大肆渲染和熱情推崇。

尼霍夫游記的出版和大量發行,使得大報恩寺塔成為最為歐洲人熟知的中國建筑。游記在1665年以法文出版后,激發了歐洲第一個中式建筑的靈感,這就是由路易十四授命,于1670年在凡爾賽建成的特列安農瓷宮。

尼霍夫游記和插圖,被其他有關中國或亞洲的各類書籍不斷引用或廣泛改編。直到19世紀40年代,尼霍夫的游記和插圖仍是歐洲人了解中國的重要知識來源。

大報恩寺琉璃塔之所以在歐洲家喻戶曉,還得益于文學等作品的宣傳。1839年安徒生就在《天國花園 》中提到:“我(東風)剛從中國來———我在瓷塔周圍跳了一陣舞,把所有的鐘都弄得叮當叮當地響起來!”這里的瓷塔,就是大報恩寺琉璃塔。

十六至十七世紀,隨著西方傳教士和使團陸續到達中國,琉璃塔逐漸為西方世界所了解。他們驚嘆于琉璃塔的壯麗,把它稱為中國瓷塔(The porcelain tower of NanKing ),并把它與萬里長城一道作為中國在西方人心中的表征,代表了中國在西方心目中的美好印象,又與埃及金字塔、英國巨石陣等一道被稱為中世紀世界七大奇觀之一。

也正因為如此,盡管中國在近代的整體形象已不斷下降,但南京大報恩寺琉璃塔卻仍然能獲得西方人的尊敬。1841年,前來與清廷簽訂《南京條約》的英國“納米昔斯”號軍艦在抵達南京后,艦上英軍紛紛上岸“游覽”大報恩寺琉璃塔。1854年,美國駐華全權委員到達南京,其隨員法斯等也慕名參觀了大報恩寺琉璃塔。他們也許是最后一批見到該塔的外國人。盡管當時的琉璃塔已是面目全非,但法斯等人的描述仍充滿著敬意:“面對這個巨大而無比壯麗的建筑物的毀滅和破壞,人們不免感到悲哀。

考古發掘 編輯本段

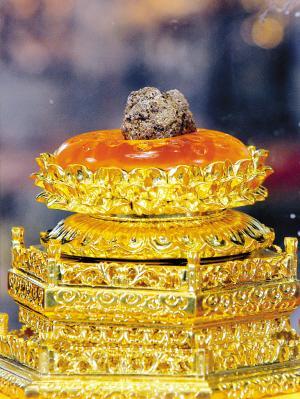

佛頂舍利

大報恩寺出土的佛頂骨舍利

阿育王塔

南京大報恩寺遺址長干寺地宮發掘出土的鎏金七寶阿育王塔高1.1米、寬40厘米,總重50公斤,是中國和全世界范圍內已發現的最大規格的阿育王塔,堪稱世界阿育王塔之王。塔身鑲嵌寶石并雕刻佛像、經文,瘞藏千年仍精美絕倫。根據碑文記載推測與X射線探測雙重驗證,塔身內供奉有兩套金棺銀槨,其內有“佛頂真骨”、“感應舍利十顆”等稀世佛教圣物。

鎏金七寶阿育王塔和在中國發現的其他阿育王塔結構有很大不同,在銀鎏金的外表之下,是一層木質框架,或稱之為木胎;塔剎、塔身和塔基上都刻有精美的文字、浮雕,畫面和文字內容展現了釋迦牟尼從出生、成道到涅槃的全過程。阿育王塔被從鐵函內請出時,考古專家在塔內發現了兩套金棺銀槨。

七寶阿育王塔的塔剎共有五重相輪,頂部為一顆球形寶珠,四片山花蕉葉分別位于須彌座頂部的四角,上面浮雕著各種佛傳故事。塔座的四面有四幅大型的畫,叫做本身故事,分別是“舍身飼虎”、“割肉貿鴿”、“大光明王施首”、“須大拿王變相”,反映了佛祖前生重大的善行,它的每個變相、每個畫面都是由不同的人發愿建造的,非常值得研究。

七寶阿育王塔的塔剎與四片山花蕉葉之間以長鏈相連,鏈上懸著銅鈴,它的主體是位于底部的方形須彌座。值得注意的是,塔身上有一處近百字鏨刻的發愿文,記載了寶塔的由來。七寶阿育王塔的制作者叫做朱誠信,在北宋的時候,大中祥符四年建造。

珍貴文物

大報恩寺塔琉璃構件,現藏于南京博物院。

主要收獲有兩個方面:一、在大報恩寺北區中軸線及其兩側,依次發現并清理了香水河橋、大殿、塔基與地宮、觀音殿、法堂,以及祖師殿、伽藍殿等明代大報恩寺重要建筑遺存;二、在保護明代重要建筑遺存的前提下,我們在遺址上選擇合適地點發掘至生土。先后發現并清理出漢至隋唐時期墓葬30余座,南朝時期房址3座,宋代水井、道路、房址、磉墩等重要遺跡,及大量遺物。在出土的早期遺物中,不少與宋代天禧寺相關,包括帶有天禧銘文的碗底,磚、以及佛教造像等。這些發現為進一步探索大報恩寺前身諸寺院提供了重要線索。

在發掘過程中,出土總數多達兩萬余件的各類珍貴文物。其中既包括在遺址中出土的明代建筑構件,尤其是大量精美的琉璃構件,以及各種質地的明清時期的佛教造像;更為重要的是,在地宮中出土了種類豐富的各類供養器物,包括金、銀、銅、水晶、玻璃、瑪瑙、絲綢等各種質地。其中有多達1.2萬余枚的歷代銅錢——從秦代半兩,直至北宋真宗時期的祥符元寶,還包含不少特殊制作的非流通錢幣,如龍鳳紋花錢等。在一枚“景德元寶”的背面,磨光后刻劃了一幅佛手拈花圖,刻劃細微,精美異常。本次出土的100余幅宋代絲織品,是建國以來北宋絲織品的一次集中出土。這些織物使用了提花、刺繡、印染、描金等多種織造和裝飾工藝。在多幅絲織品上還有施主墨書題寫的題記,內容豐富、墨色如新。在地宮中還出土有大量的宋代香料實物,有沉香、檀香、龍腦香等,以及貯存、使用香料的器具。

地宮發掘

2004年,后南京市政府開始籌劃復建事宜。

2007年初,大報恩寺遺址公園正式啟動建設,為配合“南京大報恩寺遺址公園”的建設,受國家文物局批準,對大報恩寺遺址進行全面發掘。

2008年7月17日地宮打開后,考古人員只發現了這個鐵函。

2008年7月27日,鐵函在全副武裝的警察護送下,運送至南京博物館 地庫內。

2008年8月6日上午9點30分,為中國國內考古界和佛教界高度關注的南京大報恩寺 地宮鐵函正式進入開啟程序。曾為陜西法門寺地宮考古隊領隊的韓偉今天在南京露面,他認為:南京的這個鐵函打開后的文物收獲不亞于法門寺,將會是一次“驚天大發現”。現為陜西考古研究院研究員的韓偉說:這個地宮鐵函是目前中國佛塔地宮考古中發現的最大的盒子,里面藏的珍寶將舉世矚目。鐵函尺寸是高一米三十四公分,寬五十五公分。打開一層鐵皮后,又遇到第二層。這個箱子看來至少有六層。而法門寺地宮鐵函只有五層。不僅是箱子大,包裹嚴密,而且在地宮中發現了石碑,石碑上刻有“金陵長干寺塔身藏舍利石函記”,一下把這個地宮提前了四百多年,成為宋代文物,石碑上記載:函內藏有“佛頂真骨”、“感應舍利十顆”、“諸圣舍利”、“金棺銀槨”、“七寶阿育王塔”。

史料記載,梁大同八年,梁武帝改造阿育王佛塔,發掘出了舊塔下的舍利和佛發爪。佛祖的頭發呈青紺色,當時的僧人們用手把佛祖的頭發拉直,頭發的長度有幾層樓那么長。除了這些,梁武帝還挖到了前朝的人們禮佛的金銀杯、劍、釧、釵、鑷等諸雜寶物。據說,梁武帝挖到地下九尺許,發現了石函,函內有鐵壺,以盛銀坩,坩內有金鏤 罌,罌內放著三顆佛祖舍利,如粟粒大,圓正光潔。函內有琉璃碗,碗內還有四顆舍利以及發爪,爪有四枚,為沈香 色。后來,梁武帝請回了一顆佛祖 舍利放在他的宮廷內。最后,梁武帝來到長干寺,設無礙大會,建了兩座寺廟,用金罌、玉罌,重新盛放了舍利以及佛祖的發爪,然后放在七寶塔內,又用石函盛放 寶塔,分別放在兩座寺廟的地宮內。同時,還放了王侯妃子富室所舍的金銀環釧等珍寶充積。

2008年8月6日下午4點進入第三個發掘階段,此時,鐵函已處于無水狀態,絲織物包裹的塔形已完全呈現出來。

2008年8月6日下午4點56分,提起鐵函里絲織物的一角,可以看見包裹中的一個塔狀物的塔心部分,看上去還很新,在燈光下發出藍光,很顯然,這是一座鎏金七寶塔,塔身有精美的裝飾圖紋,高度和體積還不能確定,要進行畫圖、測量、做平面、立面分析。”九重錦繡如同是佛祖穿的衣物,上千年的絲綢能夠保存得如此完好,出乎意料,也是十分珍貴的文物,無論如何也要想法保存好。為防止寶塔暴露在空氣中遭損壞,絲織物不能完全掀起,只能露出一角。

2008年8月12日上午8時,珍藏有佛頂骨舍利的金棺銀槨由南京博物館迎請至棲霞寺。上午9時許,在海內外108位高僧大德見證下,中國佛教協會會長傳印法師 等從一套金棺銀槨中恭請出佛頂骨舍利,供奉于兩個特制的7層楠木刻金蓮花須彌座上;從另一套金棺銀槨中恭請出了十顆感應舍利以及諸圣舍利等。記者看到,迎請出的佛頂骨舍利淺褐色,呈蜂窩狀。

2008年11月22日下午,鎏金七寶阿育王塔在埋藏千年之后,被工作人員從鐵函內“請出”,“塔王”重現世間。

2010年6月12日,南京大報恩寺七寶阿育王塔 金棺銀槨被打開,佛頂真骨盛世重光。佛頂骨舍利將在棲霞寺 法堂舉行為期1個月的供奉瞻禮活動,供信眾瞻拜。位于考古遺址區的金陵大報恩寺文化園區項目也將于年內正式開工,其中大報恩寺琉璃塔重建工程將率先啟動。

傳說軼事 編輯本段

明武宗時期南京大報恩寺方丈為西林大師。正德十五年(1519年),明武宗朱厚照駕臨大報恩寺,他進入琉璃塔底層大殿時,突然發現地下留著一個長方形的小孔。他向司值的僧人詢問,僧人驚慌之中說這是“金井”(墓葬中放置棺木的地方留的小孔)。朱厚照聽了面帶怒容,大報恩寺方丈西林大師不得已道出舍利的秘密,并稱這叫“氣眼”,留此氣眼是為了讓佛祖舍利接觸生氣,保持靈性。

遺址申遺 編輯本段

2012年11月,南京大報恩寺遺址作為中國海上絲綢之路項目遺產點之一,列入中國世界文化遺產預備名單,根據日程,2015年完成準備工作,2016年正式送交世遺大會審議。

遺址公園 編輯本段

【主詞條:大報恩寺遺址公園】

大報恩寺遺址公園

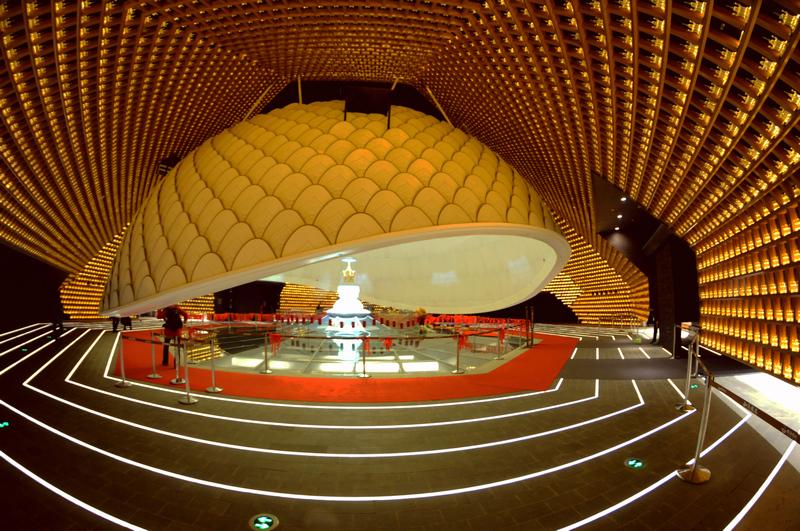

遺址公園中備受矚目的琉璃寶塔沒有按照歷史原樣復建,而是以輕質鋼架玻璃保護塔的形式重現,在完整保護遺址的前提下賦予其象征意義與內涵,留給每個人對于這已逝的宏構和盛景無限的想象。

大報恩寺遺址公園的建設于2012年9月16日動工,2010年年初還存在著兩大觀點,即到底是在原址復建,還是異地復建。2012年決定這一復建將在原址進行。玄奘寺 住持釋傳真建議大報恩寺最好能夠移址至牛首山 風景區異地重建。他提出三大理由來反對大報恩寺原址重建,包括原址面積有限,算下來只有5畝左右大的地方可用來重建大報恩寺及報恩寺塔,原址復建也不利于文化遺產保護,而且明代的選址就是因為“不得已”。后經過規劃調整和優化,金陵大報恩寺琉璃塔暨遺址園區一期工程在原址進行。

2015年12月16日,大報恩寺遺址公園開園,12月17日正式開放。最受關注的大報恩寺琉璃塔,在遺址上方作為保護建筑修建為輕質玻璃塔,公園中保護性展示了大報恩寺遺址中的千年地宮和珍貴畫廊,以及從地宮中出土的石函、鐵函、七寶阿育王塔、金棺銀槨等世界級國寶。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。