豐寧蝴蝶舞

豐寧蝴蝶舞,又稱豐寧民族舞,是中國豐寧滿族自治縣的一種特色民族舞蹈。豐寧蝴蝶舞以其獨(dú)特的舞蹈動(dòng)作、豐富多彩的舞蹈表演和流暢輕盈的舞步,在豐寧縣和周邊地區(qū)廣受歡迎。豐寧蝴蝶舞的舞蹈動(dòng)作主要源于蝴蝶的飛舞和輕盈翩翩的舞步。蝴蝶舞的舞者們?cè)谖璧钢谐30缪莺慕巧p盈地飛舞、跳躍、旋轉(zhuǎn),展現(xiàn)出蝴蝶舞蹈的獨(dú)特魅力。舞蹈表演中還經(jīng)常使用到彩帶、鑼鼓、手風(fēng)琴等傳統(tǒng)民族樂器,為舞蹈增添了更加豐富多彩的色彩。豐寧蝴蝶舞融合了豐寧民族的傳統(tǒng)文化元素,體現(xiàn)了豐寧人民的歡樂精神和生活情趣。

歷史起源

豐寧蝴蝶舞源于中國東北地區(qū)的豐寧滿族自治縣。據(jù)史料記載,豐寧蝴蝶舞至少已有500多年的歷史。豐寧蝴蝶舞以其獨(dú)特的舞蹈動(dòng)作、豐富多彩的舞蹈音樂、精湛的舞蹈藝術(shù)水平,在豐寧滿族自治縣廣受歡迎,并逐漸傳播到周邊地區(qū)。豐寧蝴蝶舞以其獨(dú)特的舞蹈動(dòng)作和多樣化的舞蹈配樂而聞名于世,并已被列入國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。豐寧蝴蝶舞歷史悠久,可以追溯到清朝康熙年間,當(dāng)時(shí)豐寧滿族自治縣屬于大清帝國。康熙年間,豐寧縣建立了“蝴蝶舞團(tuán)”,專門表演蝴蝶舞。自此以后,蝴蝶舞逐漸流傳開來,并在民間得到了廣泛的歡迎。豐寧蝴蝶舞特點(diǎn)是以蝴蝶為主要舞蹈主題,融合了滿族、漢族、蒙古族等多民族的舞蹈元素,并以傳統(tǒng)滿族音樂為伴奏。舞蹈動(dòng)作簡單明了,技巧高超,配樂豐富多彩,曲風(fēng)多樣。

蝶舞特點(diǎn)

豐寧蝴蝶舞具有流暢、優(yōu)美、婉轉(zhuǎn)、靈動(dòng)的舞蹈特點(diǎn)。豐寧蝴蝶舞始于明代,起源于河北省豐寧縣。傳統(tǒng)的豐寧蝴蝶舞包括“閃電蝴蝶”、“斗蝶”、“飛蝶”和“花蝶”四個(gè)舞蹈。豐寧蝴蝶舞具有流暢、優(yōu)美、婉轉(zhuǎn)、靈動(dòng)的舞蹈特點(diǎn)。豐寧蝴蝶舞始于明代,起源于河北省豐寧縣。

傳統(tǒng)的豐寧蝴蝶舞包括“閃電蝴蝶”、“斗蝶”、“飛蝶”和“花蝶”四個(gè)舞蹈。豐寧蝴蝶舞的舞蹈動(dòng)作十分優(yōu)美,節(jié)奏歡快,是一種充滿活力的民族舞蹈。豐寧蝴蝶舞起源于河北省豐寧縣,是一種傳統(tǒng)民族舞蹈。豐寧蝴蝶舞以蝴蝶為主題,融合了中國傳統(tǒng)舞蹈、民間舞蹈和西方舞蹈的特點(diǎn),形成了獨(dú)特的舞蹈風(fēng)格。

表演形式

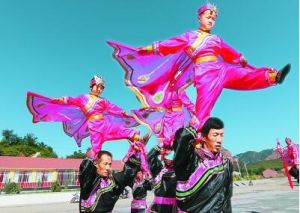

豐寧蝴蝶舞表演共需八人,四個(gè)孩子打扮成蝴蝶,四個(gè)成年男子打扮成滿族青年。在表演中,四個(gè)孩子站在“騎馬”的肩膀或他們的頭頂,模仿蝴蝶飛行的動(dòng)作。在表演中,四名中國兒童可以站在他們的“騎”肩上或頭上,模仿蝴蝶的各種技術(shù)動(dòng)作,并表演許多高難度的特技。參與整場演出的表演者,只有通過嫻熟的技巧和老師、孩子、成人教育的合作,才能得到發(fā)展。有兩種不同形式的蝶舞表演。一個(gè)是文化廣場活動(dòng)表演,一個(gè)是歷史舞臺(tái)設(shè)計(jì)表演。當(dāng)我們?cè)趶V場上表演時(shí),蝴蝶效應(yīng)就是他們站在“騎”的肩膀或頭上,張開手臂或胳膊來“展翅”或“展翅”,或者在飛的時(shí)候做一些其他相關(guān)的動(dòng)作。騎行時(shí),它們?cè)趫龅厣涎策墸D(zhuǎn)肩膀,繞場跑,勻速跑或慢走。在音樂表演中,四只蝴蝶在相同的工作時(shí)間、相同的研究方向做著相同的動(dòng)作、研究著形狀,如“童子拜佛“、“金雞獨(dú)立“、“鴨子戲水“、“蘇秦執(zhí)劍“、“鯉魚鞭“、“蝴蝶展翅“、“喜鵲攀枝“等。“騎行”要求企業(yè)在保證我國蝴蝶資源能夠完成這一動(dòng)作的同時(shí),用雙臂保護(hù)自然,或雙臂抱胸,或雙手叉腰,或慢或快地踩著節(jié)奏,不斷完善隊(duì)形變化,翩翩起舞,從而形成八只蝴蝶展翅空中飛舞的美好生活場景,以一種積極合作、民族團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、危中求穩(wěn)、動(dòng)中求靜的默契,給人以藝術(shù)和力量的感染。