薄膜晶體管

薄膜晶體管(Thin-Thin film transistor 3356)是通過沉積形成的半導(dǎo)體、在顯示領(lǐng)域中,由金屬和絕緣膜構(gòu)成的場(chǎng)效應(yīng)器件廣泛用于液晶顯示器、有機(jī)發(fā)光二極管等傳感領(lǐng)域的生物傳感器、氣體傳感器和量子點(diǎn)薄膜晶體管探測(cè)器。

薄膜晶體管的歷史起源于20世紀(jì)初,場(chǎng)效應(yīng)晶體管的概念最早是由德裔美國物理學(xué)家Lillifell在1925年提出的。隨后,巴丁和布里坦成功制備了點(diǎn)接觸晶體管,肖克利在此基礎(chǔ)上發(fā)明了雙極晶體管和結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)晶體管,進(jìn)一步推動(dòng)了晶體管技術(shù)的發(fā)展。直到1962年威邁用多晶硫化鎘薄膜作為溝道層,第一個(gè)真正的薄膜晶體管才成功出現(xiàn)。20世紀(jì)70年代,學(xué)者們研究氧化物薄膜晶體管,試圖將TFT與LCD結(jié)合起來之后硅基薄膜晶體管開始迅速發(fā)展,但其高成本和不透明的特性限制了其應(yīng)用。2003年后,氧化物薄膜晶體管再次出現(xiàn),并在新興領(lǐng)域得到應(yīng)用。

薄膜晶體管通常由三個(gè)主要部件組成,即導(dǎo)電電極(包括柵電極、源電極和漏電極)介電層(絕緣層)和溝道層(包括有源層和半導(dǎo)體層)它的主要作用是控制電流的流動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)液晶顯示等器件中像素的開關(guān)操作通過向控制柵極施加電壓,可以控制源極和漏極之間的電流,從而控制像素的亮度和顏色。一般來說,薄膜晶體管主要是根據(jù)其溝道中有源層的類型來分類的,大致可以分為非晶硅薄膜晶體管、多晶硅薄膜晶體管、有機(jī)薄膜晶體管和氧化物薄膜晶體管可以根據(jù)其特性應(yīng)用于不同的場(chǎng)合。

歷史起源 編輯本段

薄膜晶體管研究的歷史可以追溯到上世紀(jì)初,最早是由德裔美國物理學(xué)家李利費(fèi)爾Lee Liffel研究的(J.E.Lilienfeld)1925年提出場(chǎng)效應(yīng)晶體管的概念,1930年申請(qǐng)專利。但是由于當(dāng)時(shí)技術(shù)的限制,很難實(shí)現(xiàn)結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)晶體管的制備,這個(gè)專利只是概念專利。直到1947年,貝爾實(shí)驗(yàn)室成員巴丁半導(dǎo)體研究團(tuán)隊(duì)(J.Bardeen)和布列坦(W.H.brattain,walter houser)已經(jīng)成功地制造了用于信號(hào)放大的點(diǎn)接觸晶體管。隨后,肖克利(W.william bradford shockley)1948年,巴丁和布里坦在研究的基礎(chǔ)上發(fā)明了雙極晶體管(BJT)和結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)晶體管(JFET)經(jīng)過幾年的發(fā)展,美國無線電公司實(shí)驗(yàn)室(Radio RCA, USA)的魏麥(P.K.Weimer)1962年開始使用多晶硫化鎘(CdS)作為溝道層,該薄膜成功制造了第一個(gè)真正的薄膜晶體管(TFT)該TFT的結(jié)構(gòu)包括頂柵底接觸二氧化硅(SiO2)絕緣層和沉積的金柵極和源極、以玻璃為基底的漏電極。

迭代創(chuàng)新

1968年,博曾(Boesen)和雅各比(Jacobs)報(bào)道了一種基于摻鋰氧化鋅有源層的新型薄膜晶體管(ZnO)電極仍然由鋁制成,柵極電介質(zhì)是氧化硅(SiOx)而這些薄膜晶體管性能較差,說明源漏電流小,無法飽和。同年,RCA的Heilmeier(G.海爾邁爾)成功開發(fā)了世界 首款液晶面板(LCD)但是還有一些問題不能直接應(yīng)用到顯示領(lǐng)域。為了有效解決這一技術(shù)難題,1971年,萊赫納(Lechner)以及其他人首次將TFT與LCD相結(jié)合,改進(jìn)了復(fù)雜尋址電路和電容單元的結(jié)構(gòu),顯著提高了LCD面板的顯示質(zhì)量。此后,氧化物薄膜晶體管并沒有取得很大的進(jìn)展,相反,硅基薄膜晶體管開始迅速發(fā)展。1979年,雷·康姆伯(Lekomber),斯皮爾斯(Spears)和蓋斯(Ghaith)首次報(bào)道了非晶硅薄膜晶體管,隨后在1990年出現(xiàn)了高性能多晶硅薄膜晶體管。雖然硅基薄膜晶體管表現(xiàn)出良好的電學(xué)性能,但其高成本和不透明的特性限制了其大規(guī)模應(yīng)用同期有機(jī)薄膜晶體管也取得了顯著進(jìn)展,但其穩(wěn)定性相對(duì)較差,不能滿足實(shí)際應(yīng)用要求。1996年,王子(Prins)由他人制備的以氧化物為半導(dǎo)體層的透明薄膜晶體管再次引起了研究者的關(guān)注對(duì)氧化物半導(dǎo)體感興趣。

逐漸成熟

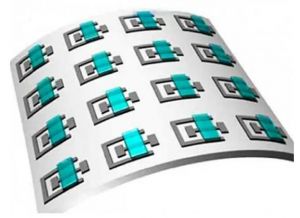

2003年,首次研制出透明氧化鋅薄膜晶體管,性能甚至超過了硅基薄膜晶體管。隨后,卡西亞(Carcia)據(jù)報(bào)道,在室溫下制備的ZnO薄膜晶體管也實(shí)現(xiàn)了高載流子遷移率,證明氧化物薄膜晶體管具有廣闊的應(yīng)用潛力。野村證券 號(hào),2004年(Nomura)等人首次用非晶金屬氧化物半導(dǎo)體材料制備了a-IGZO薄膜晶體管,隨后,德霍夫(Dehuff)2005年,等人制造了透明薄膜晶體管。野村等人的工作開創(chuàng)了一個(gè)新的領(lǐng)域,預(yù)示著基于氧化物的薄膜晶體管成為一個(gè)重要的研究方向。如今,氧化物薄膜晶體管的研究逐漸成熟隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,提高載流子遷移率和降低晶體管工作電壓的需求日益增加,這促進(jìn)了氧化物薄膜晶體管在柔性低功耗電子產(chǎn)品中的應(yīng)用得到廣泛探索。比如2017年,比利時(shí)魯汶大學(xué)的克里斯(Kris)教授等人在國際固態(tài)電路會(huì)議上(ISSCC)論文報(bào)道了他們制備的柔性RFID標(biāo)簽與以往的研究相比,克里斯教授和的工作具有較低的邏輯門延遲、更高的傳輸速率、含載波分頻電路、符合13.56MHz頻率傳輸協(xié)議和更高集成度的優(yōu)勢(shì)為薄膜晶體管RFID標(biāo)簽的應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2021年,美國斯坦福大學(xué)的研究人員發(fā)明了一種技術(shù),可以在柔性材料上制造原子薄晶體管,長(zhǎng)度小于100納米。這使得可彎曲、塑料和高效的計(jì)算機(jī)電路成為可能,并可應(yīng)用于可穿戴設(shè)備或可植入設(shè)備“柔性電子學(xué)”,標(biāo)志著技術(shù)上的重大突破。

組成結(jié)構(gòu) 編輯本段

薄膜晶體管(TFT)通常由三個(gè)主要部件組成,即導(dǎo)電電極(包括柵電極、源電極和漏電極)介電層(絕緣層)和溝道層(包括有源層和半導(dǎo)體層)導(dǎo)電電極用于控制電流和電壓的輸入輸出,溝道層負(fù)責(zé)電子傳輸,介質(zhì)層與電子傳輸隔離。薄膜晶體管結(jié)構(gòu)可視為平板電容器,其中一個(gè)板由柵電極組成,半導(dǎo)體層構(gòu)成第二個(gè)板,絕緣層位于它們之間,而源極/漏電極與半導(dǎo)體層相鄰;平板電容器中的移動(dòng)電荷分布在絕緣層中/在半導(dǎo)體層的界面之間,從而在半導(dǎo)體層中形成導(dǎo)電溝道;襯底可以是柔性的和剛性的材料,但是它在設(shè)備的操作中不起作用。根據(jù)柵電極和源/漏電極的分布是不同的當(dāng)柵電極與襯底直接接觸時(shí),它是底柵,而柵電極是器件頂部的頂柵;源/半導(dǎo)體上方的漏極直接接觸為頂接觸,半導(dǎo)體在源極/漏電極上方的直接接觸是底部接觸,因此這些部件的排列順序可以分為四種基本結(jié)構(gòu),即:a)頂部柵極頂部接觸結(jié)構(gòu),(b)頂柵底部接觸結(jié)構(gòu),(c)底部柵極頂部接觸結(jié)構(gòu),以及(d)底柵底接觸結(jié)構(gòu)。

工作原理 編輯本段

薄膜晶體管(TFT)的基本工作原理是基于外部柵極電壓的控制,而外部柵極電壓取決于柵極電壓(VGS)在溝道層中形成導(dǎo)電路徑,并且降低源極漏極電壓(VDS)在恒定條件下,調(diào)節(jié)柵極電壓來改變?cè)礃O和漏電流(IDS)最終達(dá)到柵壓控制電流的目的。首先,向薄膜晶體的柵電極施加外部電壓,該電壓通常被稱為柵極電壓。在外加?xùn)艍旱墓ぷ鳁l件下,電場(chǎng)建立,有源層在外加電壓的誘導(dǎo)下在介質(zhì)層附近產(chǎn)生載流子。具體來說,電場(chǎng)在有源層附近的半導(dǎo)體材料中誘發(fā)電子或空穴,形成導(dǎo)電溝道,稱為電子傳導(dǎo)溝道。隨著柵極電壓逐漸增加,感應(yīng)載流子濃度也增加,這導(dǎo)致電子傳導(dǎo)溝道中載流子數(shù)量的增加。當(dāng)柵壓增加到一定值,即閾值電壓時(shí),電子傳導(dǎo)通道中有足夠的載流子,使得源極和漏極之間可以形成電流通路,允許電流從源極流向漏極,使器件處于導(dǎo)通狀態(tài)。在源極電壓和漏極電壓的作用下,載流子開始從源極流向漏極,形成輸出電流。此時(shí),薄膜晶體管處于導(dǎo)通狀態(tài),允許電流通過。通過調(diào)節(jié)柵電極電壓,可以控制薄膜晶體管的導(dǎo)通狀態(tài),從而調(diào)節(jié)輸出電流。這使得薄膜晶體管可以用作電子開關(guān)或放大器,以滿足各種應(yīng)用要求。

常見分類 編輯本段

在生活中,就像平板電腦、手機(jī)、液晶電視等設(shè)備的不斷進(jìn)步歸功于平板顯示技術(shù)的不斷進(jìn)步薄膜晶體管在這方面起著關(guān)鍵作用,它不僅廣泛應(yīng)用于有源矩陣驅(qū)動(dòng)的LCD(活性 基質(zhì) 液體 晶體 顯示屏,AMLCD)場(chǎng)和有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(Active matrix organic light emitting diode, AMOLED)它在這一領(lǐng)域也發(fā)揮著非常重要的作用。

一般來說,薄膜晶體管主要根據(jù)其溝道有源層的類型來分類,大致可以分為四種:

非晶硅薄膜晶體管(Amorphous silicon transistor-Si TFT)

多晶硅薄膜晶體管(Polysilicon Silicon Thin Film Transistor, P-Si TFT)

有機(jī)薄膜晶體管(OTFT transistor)

和氧化物薄膜晶體管(Oxide thin film transistor, oxide thin film)

非晶硅薄膜晶體管(a-Si TFT)非晶硅薄膜晶體管的核心材料是非晶硅,影響非晶硅薄膜晶體管電學(xué)性能的關(guān)鍵因素是柵絕緣層 SiNx 和柵有源層a-Si之間的界面質(zhì)量。到2022年,非晶硅薄膜晶體管仍然是平板顯示中應(yīng)用最廣泛的薄膜晶體管然而,由于非晶硅中存在大量的界面缺陷,其電學(xué)特性并不理想通過摻氫可以解決這個(gè)問題,滿足平板顯示器的技術(shù)要求。摻氫非晶硅材料工藝簡(jiǎn)單、薄膜均勻性好、適合大面積制備等優(yōu)點(diǎn)自1979年以來,摻氫非晶硅薄膜晶體管已被開發(fā)出來(a-Si HTFT)在大尺寸AMLCD中一直扮演核心器件的角色。摻氫非晶硅薄膜晶體管是以氫化非晶硅為溝道層材料制成的薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管。非晶硅薄膜晶體管的優(yōu)點(diǎn)是用作溝道層材料的非晶硅薄膜的制備溫度低,通常不超過350℃,因此可以使用廉價(jià)的玻璃襯底,而且制備工藝簡(jiǎn)單,對(duì)制備設(shè)備要求不高,使得其制備成本較低。由于非晶結(jié)構(gòu),晶界對(duì)載流子遷移沒有影響,制備的A-硅膜均勻性好,可以大面積制備這種TFT在早期被廣泛用作LCD的驅(qū)動(dòng)元件。

隨著科技的發(fā)展,人們開始追求更大的屏幕尺寸、更加高清、高分辨率顯示屏,但摻氫非晶硅薄膜晶體管的載流子遷移率一般小于1cm2·V-1s-1照明穩(wěn)定性差,無法滿足大尺寸、高分辨率液晶顯示的電流驅(qū)動(dòng)需求,以及AMOLED對(duì)薄膜晶體管的電學(xué)特性提出了更高的要求。此外,硅材料的能隙較窄,對(duì)可見光不透明,需要增加光源強(qiáng)度才能獲得足夠的亮度,相應(yīng)的能耗也較大。雖然摻氫非晶硅薄膜晶體管可以滿足基本的平板顯示要求,但由于其載流子遷移率低,產(chǎn)品穩(wěn)定性差,無法應(yīng)用于更高要求的顯示設(shè)備,因此學(xué)者們研究了多晶硅薄膜晶體管以滿足新的技術(shù)要求。

多晶硅薄膜晶體管

多晶硅薄膜晶體管(p-Si TFT)的核心材料是多晶硅,作為柵極有源層提供載流子。多晶硅薄膜晶體管的制備工藝是通過真空工藝生長(zhǎng)出一定厚度的a-Si薄膜,然后通過準(zhǔn)分子激光退火將非晶硅薄膜轉(zhuǎn)變成多晶硅。多晶硅薄膜晶體管具有特別高的載流子濃度和飽和載流子遷移率(達(dá)到100平方厘米·V-1s-1)可以達(dá)到非晶硅薄膜晶體管的幾十倍,器件穩(wěn)定性好。與非晶硅薄膜晶體管相比,多晶硅薄膜晶體管的遷移率提高,缺陷減少,穩(wěn)定性更好,但由于其多晶結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和制備工藝的要求,薄膜中的晶界較多、表面均勻性差、生產(chǎn)合格率低生產(chǎn)成本高等一系列不利因素限制了其大規(guī)模生產(chǎn)。

起初,多晶硅的制備溫度較高(625℃)它只能在耐熱性好的應(yīng)時(shí)襯底上制備。隨著快速退火結(jié)晶、金屬誘導(dǎo)晶化激光晶化等一系列低溫技術(shù)的出現(xiàn),大大降低了制備溫度(150℃)在玻璃襯底上成功制作了低溫多晶硅薄膜晶體管。低溫多晶硅薄膜晶體管(LTPS TFT英尺英尺)也是在a-基于Si的場(chǎng)效應(yīng)薄膜晶體管FET使用低溫多晶硅薄膜作為溝道層材料,是最廣泛使用的多晶硅薄膜晶體管之一。低溫多晶硅薄膜晶體管具有高場(chǎng)效應(yīng)遷移率,可以更快地切換像素并提供更快的響應(yīng)時(shí)間,并且它允許制造高分辨率顯示屏,因?yàn)樗梢栽谛〕叽缦袼刂袑?shí)現(xiàn)精確的電子控制。

有機(jī)薄膜晶體管

有機(jī)薄膜晶體管(OTFT)是用于溝道層有機(jī)材料(通常是共軛聚合物或有機(jī)小分子)所制備的薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管的基本結(jié)構(gòu)和工作原理與傳統(tǒng)的薄膜晶體管相似。有機(jī)薄膜晶體管成膜方法多樣,成本低、它可以在低溫下制備,通常通過溶液加工,包括印刷、印刷和旋涂等。制備均勻性好,可規(guī)模化生產(chǎn),柔韌性好,適用于柔性顯示器、傳感器和電子報(bào)紙等。但是,由于有機(jī)薄膜晶體管的電學(xué)特性差,性能穩(wěn)定性差,有機(jī)高分子材料的性能很容易退化、不穩(wěn)定等問題沒有廣泛投入實(shí)際生產(chǎn)要在商業(yè)應(yīng)用中廣泛使用有機(jī)薄膜晶體管,仍然需要解決它們的致命缺點(diǎn),如穩(wěn)定性和耐用性。近年來,有機(jī)薄膜晶體管發(fā)展迅速,其場(chǎng)效應(yīng)遷移率也得到顯著提高但其固有的缺陷和性能仍難以與低溫多晶硅薄膜晶體管相媲美,且大多數(shù)傳統(tǒng)有機(jī)薄膜晶體管的場(chǎng)效應(yīng)遷移率較低,難以在大面積高分辨率的新型顯示技術(shù)中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用,目前仍處于研發(fā)階段。

氧化物薄膜晶體管

氧化物薄膜晶體管(Oxide ft)它是一種特殊類型的場(chǎng)效應(yīng)晶體管,通過在合適的襯底上制作電介質(zhì)層并使用氧化物材料作為活性層和電極而形成。氧化物薄膜晶體管的關(guān)鍵材料是氧化物半導(dǎo)體,如銦鎵鋅氧化物(IGZO)等等,這些材料由于具有良好的電子遷移率和光學(xué)性能,在薄膜晶體管的制造中起著重要的作用。氧化物薄膜晶體管器件的制備方法非常廣泛,與傳統(tǒng)工藝線兼容,可以在低溫下制備。氧化物 TFT具有高場(chǎng)效應(yīng)遷移率,適用于高分辨率顯示器件;適用于大尺寸LCD和AMOLED顯示面板。此外,大多數(shù)金屬氧化物具有較大的帶隙和較高的可見光透過率,可用于制造全透明 薄膜晶體管器件。

相關(guān)應(yīng)用 編輯本段

顯示器中的薄膜晶體管、廣泛應(yīng)用于傳感和檢測(cè)領(lǐng)域,主要是液晶顯示(LCD)用于像素控制和驅(qū)動(dòng),以及有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)和有源矩陣發(fā)光二極管(AMOLED)用于在顯示技術(shù)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量圖像,例如。此外,薄膜晶體管在傳感器和紅外探測(cè)器中也起著關(guān)鍵作用,如生物傳感器和氣體傳感器,其中量子點(diǎn)薄膜晶體管的應(yīng)用提高了紅外探測(cè)器的性能。這些應(yīng)用使得薄膜晶體管成為顯示技術(shù)以及傳感和檢測(cè)領(lǐng)域的重要部分。

顯示領(lǐng)域 編輯本段

液晶顯示(LCD)

液晶顯示器(LCD)它是一種非有源發(fā)光器件,因此需要外部背光其工作原理是通過薄膜晶體管電場(chǎng)的變化來改變液晶分子的排列,然后通過偏振片和彩膜基板的結(jié)合來調(diào)節(jié)出射光的強(qiáng)度和顏色變化,從而顯示不同的畫面。液晶顯示器中薄膜晶體管的關(guān)鍵功能是開關(guān)和驅(qū)動(dòng)特性通過在高電位和低電位之間來回切換源電極和漏電極的電位,薄膜晶體管可以執(zhí)行開或關(guān)指令。

LCD中的每個(gè)像素由紅色組成、綠、藍(lán)色由三種基本顏色的子像素組成,每種顏色都經(jīng)過一個(gè)薄膜晶體管、液晶電容器和存儲(chǔ)電容器的組合。掃描電壓和數(shù)據(jù)電壓控制薄膜晶體管的開關(guān)狀態(tài)和液晶電容的電壓,進(jìn)而決定液晶分子的偏轉(zhuǎn)角,影響像素的色彩和亮度。存儲(chǔ)電容器減緩漏電流,并確保顯示屏保持清晰。這種驅(qū)動(dòng)機(jī)制使LCD能夠精確地顯示各種顏色和圖像,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的圖像表現(xiàn)。

有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)

有機(jī)發(fā)光二極管(Organic l-Emitting diode, organic light emitting diode)與液晶顯示器不同的是,它是一種主動(dòng)發(fā)光器件,通過改變電流來控制光的亮度和顏色。每個(gè)有機(jī)發(fā)光二極管子像素的最基本結(jié)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)電路包括有機(jī)發(fā)光二極管、一個(gè)存儲(chǔ)電容器和兩個(gè)薄膜晶體管(開關(guān)薄膜晶體管和驅(qū)動(dòng)薄膜晶體管)

在有機(jī)發(fā)光二極管,開關(guān)TFT與LCD中的TFT功能相同,只要能實(shí)現(xiàn)電路切換功能即可。相比之下,驅(qū)動(dòng)TFT電流的變化直接影響有機(jī)發(fā)光二極管的發(fā)光亮度為了滿足顯示屏的亮度要求,必須選擇輸出電流大遷移率高的TFT。在實(shí)際的有機(jī)發(fā)光二極管制造過程中,為了提高生產(chǎn)效率和成品率,通常采用6T1C結(jié)構(gòu)或7T1C結(jié)構(gòu)的等效電路來保證有機(jī)發(fā)光二極管顯示面板的穩(wěn)定性和性能。這種結(jié)構(gòu)的使用使得有機(jī)發(fā)光二極管技術(shù)能夠更廣泛地應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域。

有源矩陣發(fā)光二極管(AMOLED)

有源矩陣發(fā)光二極管(Active-Matrix organic lightemitting diode, AMOLED)源自有機(jī)發(fā)光二極管顯示技術(shù),不同于LCD的電壓驅(qū)動(dòng),AMOLED采用有源驅(qū)動(dòng)。AMOLED采用有機(jī)材料鍍膜,薄膜晶體管陣列作為開關(guān)當(dāng)電流通過時(shí),這些有機(jī)半導(dǎo)體材料會(huì)直接發(fā)光,電流越大,發(fā)光強(qiáng)度越大,所以不需要背光源。因此,AMOLED技術(shù)不僅輕便節(jié)能,而且可以在低溫下制備,也就是說,它具有低成本和柔性的特點(diǎn),并且具有寬色域和高飽和度,大大提高了人們 使用顯示屏的舒適性。有源矩陣驅(qū)動(dòng)顯示技術(shù)是為了實(shí)現(xiàn)大尺寸、高分辨率、高亮度高色彩飽和度的核心開發(fā)技術(shù)。

傳感探測(cè)領(lǐng)域

傳感器領(lǐng)域

薄膜晶體管也廣泛應(yīng)用于傳感器領(lǐng)域。基于薄膜晶體管的生物傳感器可以有效地將生物信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),實(shí)現(xiàn)良好的信息放大。此外,薄膜晶體管在氣體傳感器領(lǐng)域也有應(yīng)用前景,尤其是基于晶體管的三端器件氣體傳感器,具有較高的響應(yīng)性、選擇性強(qiáng),信噪比高。如圖,是基于薄膜晶體管的氣體傳感器氣體分子直接影響晶體管的導(dǎo)電溝道,從而改變其電特性,實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳感、放大和傳輸功能。與傳統(tǒng)的雙端器件相比,薄膜晶體管氣體傳感器以柔性介質(zhì)層為基底,以有機(jī)高分子聚合物為活性層,可以通過旋涂或刮涂的方式大面積制備,具有很大的應(yīng)用潛力這種靈活性和通用性使其應(yīng)用前景更加廣泛。

紅外探測(cè)領(lǐng)域

薄膜晶體管在紅外探測(cè)中的應(yīng)用已經(jīng)引起了廣泛的關(guān)注,特別是基于近紅外材料如InGaAs、PbS、PbSe 美國的薄膜晶體管在這一領(lǐng)域做出了越來越重要的貢獻(xiàn)。近年來,我國將紅外探測(cè)器企業(yè)定義為新技術(shù)企業(yè),并加強(qiáng)對(duì)薄膜晶體管陣列短波紅外探測(cè)技術(shù)的支持,使其成為國家發(fā)展的重點(diǎn)高新技術(shù)領(lǐng)域。傳統(tǒng)的紅外探測(cè)器多采用電阻式和二極管雙電極器件,靈敏度較低、基于量子點(diǎn)薄膜晶體管的探測(cè)器可以彌補(bǔ)這些缺點(diǎn)。量子點(diǎn)具有粒徑可調(diào)的特點(diǎn),可以將探測(cè)范圍擴(kuò)展到長(zhǎng)波段,表現(xiàn)出較快的響應(yīng)速度、靈敏度高,能在惡劣環(huán)境下正常工作。因此,量子點(diǎn)薄膜晶體管在紅外探測(cè)領(lǐng)域的研究和工業(yè)應(yīng)用日益廣泛。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯

上一篇 話筒 下一篇 運(yùn)算放大器