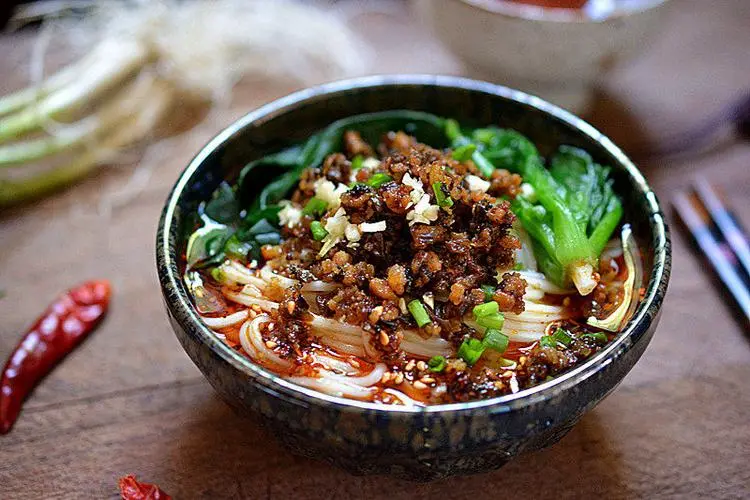

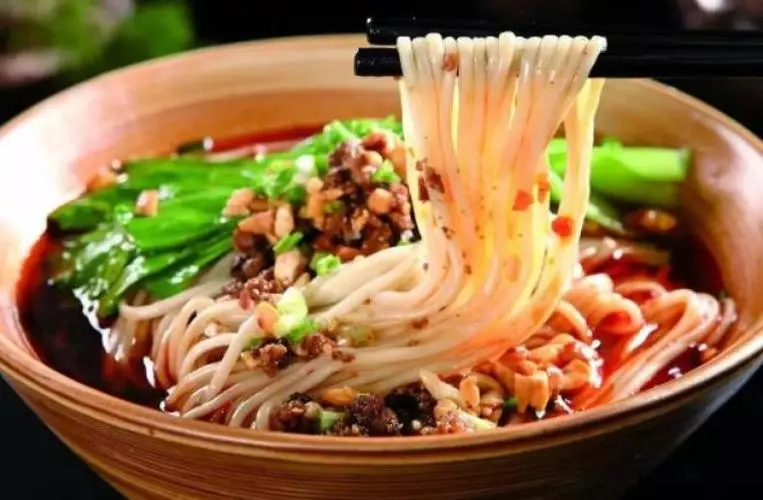

擔擔面

擔擔面是一種風味獨特的傳統面食,深受四川人民的喜愛由手工面,四川宜賓芽菜為主料,配以面條等調料制成其特點如下:面條細滑,面條酥香,湯汁鮮香,咸而微辣。

早期的擔擔面不是指味道,也不是指面的形狀,而是指賣面的方式因為它經常被小販出售,所以被命名為擔擔面。相傳,擔擔面起源于1841年的四川自貢(今自貢市)一個綽號叫陳寶寶的小販被創造出來,然后流傳到成都和四川。由于長期形成的擔擔面,全國各地的制作和調味略有差異、自貢等地的擔擔面依然保持著素面的原汁原味,而成都則在原有素面的基礎上加入了脆皮豬肉和肉末,更具特色。擔擔面在四川經常被用作宴席。

經過一百多年的傳承和發展,擔擔面已經遍布中國和世界各地尤其是傳入日本后,出現了各種改良的擔擔面,因其獨特的口感而受到食客的追捧。2013年,擔擔面入選商務部、中國飯店協會首次評選“中國十大名面條”

歷史淵源 編輯本段

四川擔擔面和北京炸醬面、山西刀削面、廣東伊府面、熱干面,又名中國面“五大面條”但是,關于擔擔面的起源,有很多歷史記載2013年7月,中國華僑出版社出版《食之白話·面之雅俗》《四川老字號:名小吃》,認為擔擔面在清朝道光年間(1841年)自貢有個小販叫陳寶寶,年輕的時候是自流井(今天,自貢市自流井區)鹽場的采鹵工因為在一次事故中右肩受傷,治愈后右肩和后背扭曲成一團,被人取笑“陳包包”為了謀生,陳寶寶從叔叔那里學會了做面條,叔叔在外面幫他做飯和他的叔叔 s的幫助,他支起了衣柜,開始在自流井的鹽場里走來走去,賣面條,因為陳寶寶借的是北方的、南方面的強項,手工面,很講究食材,包著陳寶的擔擔面,很快就出名了。自流井市場有一家擔擔面是模仿老包的后來,自貢擔擔面隨著自貢鹽船船工的口口相傳,傳遍了伏羲河流域、沱江流域和長江流域。陸路,則通過“鹽擔子”傳遍臨近州縣。

擔擔面在巴蜀地區流傳后,四川許多城市都有著名的擔擔面,但1916年出版的《成都通覽》中記載的種類很多,而《中國川菜史》的作者蘭勇卻沒有記載擔擔面:早期的擔擔面可能只是一種帶擔子賣面形式的統稱,后來發展成一種特殊的辣椒油、擔擔面特色芝麻醬干混。形式上,擔擔面可能是所有巴蜀面食的鼻祖。

據記載,早在上世紀20年代,合川(今重慶合川區)擔擔面天府巷的廣生瓦和代家巷的擔擔面非常有名此外,民國時期瀘州的川鹽擔擔面、內江涪陵的擔擔面,重慶鄭東的擔擔面也是蠻有影響力的關于成都的擔擔面,有學者認為,20世紀20年代成都就有擔擔面,但是否是從自貢傳入的,還有待考證。1938年出版的佚名《成都指南》,記錄了上世紀三四十年代成都槐樹街的擔擔面那時候已經是成都有名的小吃了,所以人們就把成都的擔擔面當成正宗的了。早期的擔擔面,煮面的銅鍋分兩格,一格煮面、燙“青尖”也就是綠色菜葉),一格一格的燉雞湯或蹄子,盛著細瓷花邊的白碗,每碗一兩,除了白天在茶館賣或在街上走,晚上的顧客多是豪宅、一個家人在牌桌上熬夜的賭徒。

20世紀50年代后,成都、重慶、自貢等地的擔擔面,大部分都改成了門店經營,擔擔面的品種也擴大了、自貢依然保留著平民風味的素面,而成都則將擔擔面提升到了肉面的層次,其中就有銅鍋面、豆花面等幾種擔擔面被列為成都著名小吃。但人們還是習慣稱之為擔擔面。

制作方法 編輯本段

將適量豬肥瘦肉洗凈,切成碎米粒,將熟豬油放入鍋中燒至六成熱,將肉粒煸炒,加入料酒、甜面醬、適量鹽和醬油,炒至油酥香,作為面條備用。在面粉中加入水和雞蛋,形成堅硬的面團,反復揉搓,搟成薄面團,切成3毫米左右寬的面條,撒上鹽、醬油、紅油辣椒、花椒面、芽菜(芽菜要洗凈,切成細粉)蔥花、味精、醋、鮮湯放入面碗內。用沸水煮面條,將面條抖入鍋中,煮好后取出放入面條碗中,用勺子舀上臊子,然后放上豆芽(或者用其他時令新鮮蔬菜)煮開放在面上。

菜品特色 編輯本段

擔擔面s面滑軟脆香,芽菜香辣它通常的做法是一碗或兩碗,作為宴席的中點較少只有半碗,面更少調味品有十多種,重要的是以味取勝。以前成都人吃擔擔面,很少只吃一碗吃了一小碗面,基本上也就吃了幾口吃完后,他們不忍心喝碗里的湯最后沒有面湯,他們只能嘆氣所以丹丹面也是笑著叫的'三口面'擔擔面是一種小吃,不是正餐,饑餓感大于食物,重味輕量,這也是擔擔面的特點。

擔擔面s面要手卷,面粉里要加蛋清,這樣切出來的面又細又結實。肉末炒肉,剁成綠豆粒,炒至肉末肉脆嫩。這樣一碗小面,有各種說不完的味道。調料上,醬油應該是子洲的口蘑豆油,芽菜應該是徐福甜芽菜,成都優質的二金條干紅辣椒 ;紅油辣椒要又辣又香油里除了大料和姜,還要撒幾個辣椒、滴一點醬油,這種紅油會有一種獨特的香味。

傳承發展 編輯本段

傳統的自貢陳包包擔擔面是沒有湯的后來,擔擔面有兩種吃法:連湯和干篼兒(也稱“干撈兒”我只是不 我不想喝湯。1957年公私合營后,自貢擔擔面經營者合并為集體餐館,但擔擔面仍在街頭出售。直到1988年,自貢川劇團的當紅青年學生李新元,用前三桌半,分別在廣西北海,把擔擔面做大做強、廣東佛山,貴州赤水、銅仁等地開了加盟店,李新元就在原來的渣江面、麻辣面、在牛肉面的基礎上,還加入了鱔魚面、兔兒面、肥腸面、雞雜面等,2000,李新元,渣江面,擔擔面、牛肉面,被自貢市政府授予名小吃稱號證書。

擔擔面傳入成都后,最早的店鋪開在洞頭北面的弘強巷,直到1956年才從這條巷子搬到府尹街,具體命名為“擔擔面”,并在提督街經營了30多年,后來注冊了“提督”商標。這家店每天供應三種面,肉末脆面,清湯雜醬面、四千碗,北京、廣東等地的餐飲業紛紛前來參觀“取經”擔擔面的名字也因此越傳越遠。1992年被成都市政府命名為“成都名小吃”,于2003年被授予“中華名小吃”稱號;后來被省烹飪協會授予“四川餐飲名店”稱號。

陳寶寶和擔擔面傳入重慶后,由于地域的差異,重慶的擔擔面逐漸發展出自己的特色。1936年,董德民、陳和他的妻子從一個賣擔擔面的朋友那里買的“頂打”接下來的擔子開始在重慶跑擔擔面后來,董實和妻子在人流量大的寶安路路口(重慶杜愚酒店旁邊)擺攤經營,命名為“正東擔擔面,原正東擔擔面味道酸辣、香辣、麻辣、咸鮮等十余種,后來被食客選用,最終形成了重慶人愛吃的麻辣為主味。從1958年到1984年,鄭東擔擔面被評為重慶 是四次“名特小吃”2000年,鄭東擔擔面獲獎“中華名小吃”稱號。

相關榮譽 編輯本段

2013年,擔擔面入選商務部、中國飯店協會首次評選“中國十大名面條”。

2016年,由中央電視臺(CCTV-7)中國烹飪協會主辦“中國十大邀請賽”上,“四川擔擔面”榮獲中國十大著名面孔稱號。

2022年,經四川省飲食文化研究會推薦,中國飯店協會批準,自貢擔擔面成為全國“地標美食”。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。