神舟十三號(hào)

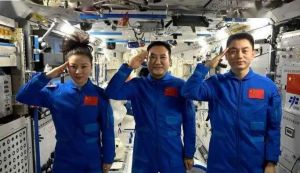

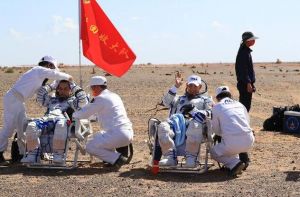

北京時(shí)間2021年9月16日6時(shí)30分許,神舟十三號(hào)載人飛船與天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室成功實(shí)施自動(dòng)交會(huì)對(duì)接,在中國(guó)空間站階段的首次載人飛行任務(wù)取得圓滿(mǎn)成功。中國(guó)空間站是繼美國(guó)之后世界上第三個(gè)能夠提供人在太空長(zhǎng)期居住的空間站。目前中國(guó)空間站階段任務(wù)進(jìn)展順利。經(jīng)過(guò)14天飛行,神舟十三號(hào)載人飛船與天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室順利實(shí)現(xiàn)組合體運(yùn)行控制,3名航天員在軌駐留至2022年2月17日。

飛船介紹 編輯本段

神舟十三號(hào)載人飛船是我國(guó)載人航天工程三步走發(fā)展戰(zhàn)略中的第三步,也是載人航天工程未來(lái)空間站建造任務(wù)的關(guān)鍵一步。飛船將在軌運(yùn)行14天完成全部建造工作,于2021年10月16日至2022年2月17日擇機(jī)發(fā)射。神舟十三號(hào)載人飛船長(zhǎng)約14米,寬約4米,起飛質(zhì)量約5100公斤,與神舟飛船基本相當(dāng)。飛船采用推進(jìn)劑全密封自潤(rùn)滑設(shè)計(jì),采用無(wú)毒無(wú)污染新材料,具備較強(qiáng)的推進(jìn)能力,最大起飛質(zhì)量約5400公斤,最大太陽(yáng)翼面積約25平方米。

1、神舟十三號(hào)的主要技術(shù)指標(biāo)

神舟十三號(hào)載人飛船采用新材料、新功能的新一代載人飛船,載重量為530公斤;支持3名航天員開(kāi)展太空出艙活動(dòng),完成2次出艙活動(dòng);支持2名貨運(yùn)飛船航天員在軌駐留6個(gè)月;具備從200公里高度交會(huì)對(duì)接和返回能力;支持開(kāi)展空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)試驗(yàn)、工程試驗(yàn)。

2、核心艙的主要功能

核心艙是飛船的主要部分,是實(shí)現(xiàn)載人飛行任務(wù)的空間載體。由一個(gè)長(zhǎng)約4米的艙體和若干艙段組成。核心艙設(shè)計(jì)有實(shí)驗(yàn)艙和推進(jìn)劑補(bǔ)加系統(tǒng)兩個(gè)艙段,分別負(fù)責(zé)著陸場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)艙及推進(jìn)系統(tǒng)的空間使用與環(huán)境控制。載人飛行任務(wù)中,航天員可以攜帶各種科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)試驗(yàn)器材到核心艙進(jìn)行科學(xué)研究和技術(shù)試驗(yàn)。按照國(guó)家和國(guó)際組織有關(guān)規(guī)定,核心艙可作為我國(guó)未來(lái)空間站建造任務(wù)或無(wú)人條件下空間站組合體運(yùn)行和航天員進(jìn)駐空間站前的最后一道保障通道。

技術(shù)特點(diǎn) 編輯本段

本次神舟十三號(hào)任務(wù)是我國(guó)空間站階段首次飛行任務(wù),也是在軌飛行時(shí)間最長(zhǎng)、飛行規(guī)模最大的一次飛行任務(wù)。飛船將繼續(xù)在軌駐留2個(gè)月至3個(gè)月,航天員進(jìn)駐空間站,開(kāi)展一系列空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)試驗(yàn)和應(yīng)用試驗(yàn),為中國(guó)空間站運(yùn)行提供保障。神舟十三號(hào)載人飛船采用新型低軌大傾角大直徑交會(huì)對(duì)接方案,實(shí)現(xiàn)軌道高度從地面36000公里提升至3600公里以上。

1、低軌飛行時(shí)間長(zhǎng)

神舟十三號(hào)載人飛船將首次實(shí)現(xiàn)在軌運(yùn)行超過(guò)15天,航天員在軌駐留時(shí)間達(dá)3個(gè)月以上,為我國(guó)空間站建造奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上改進(jìn)相關(guān)技術(shù)方案解決更長(zhǎng)時(shí)間在軌飛行風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。從發(fā)射到在軌飛行長(zhǎng)達(dá)15天,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)載人航天工程歷史上首次實(shí)現(xiàn)飛船在軌持續(xù)運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)、軌道高度從地面36000公里提升至3600公里以上且飛船推進(jìn)劑耗盡前的最佳狀態(tài),使載人航天飛行達(dá)到世界先進(jìn)水平。

2、交會(huì)對(duì)接難度大

交會(huì)對(duì)接過(guò)程中,兩船在同一平面內(nèi)將分別以60°、45°的傾角進(jìn)行交會(huì)對(duì)接。整個(gè)過(guò)程中飛船飛行姿態(tài)控制平穩(wěn),兩次對(duì)接過(guò)程均完成在自主控制下的自主交會(huì)對(duì)接。為了滿(mǎn)足交會(huì)對(duì)接要求,飛船采用了兩種不同材料和結(jié)構(gòu)連接方式,采用四根直徑均為30厘米的圓管作為接觸面。由于對(duì)接速度較慢,容易產(chǎn)生較大摩擦力,兩根鋼管接頭易產(chǎn)生倒掛,因此需采用特殊成形工藝進(jìn)行裝配和焊接。

3、兩次對(duì)接任務(wù)重復(fù)使用

在本次空間站飛行任務(wù)中,神舟十三號(hào)將實(shí)施兩次交會(huì)對(duì)接任務(wù),這是載人飛船首次執(zhí)行兩次交會(huì)對(duì)接任務(wù)。交會(huì)對(duì)接過(guò)程中,神舟十三號(hào)飛船與目標(biāo)飛行器對(duì)接機(jī)構(gòu)要進(jìn)行多次自動(dòng)切換,確保飛船與目標(biāo)飛行器處于完美對(duì)接狀態(tài)。第一次自動(dòng)切換過(guò)程中,飛船對(duì)接機(jī)構(gòu)上有一枚對(duì)接鎖;第二次自動(dòng)切換過(guò)程中,飛船與目標(biāo)飛行器進(jìn)行兩次切換;第三次自動(dòng)切換過(guò)程中,飛船對(duì)接機(jī)構(gòu)上有一枚對(duì)接鎖;第四次自動(dòng)切換過(guò)程中,對(duì)接機(jī)構(gòu)上有一枚對(duì)接鎖。由于每次交會(huì)對(duì)接后,都要返回地面重新組裝和檢測(cè)交會(huì)對(duì)接裝置及設(shè)備狀態(tài),兩次對(duì)接過(guò)程均為高強(qiáng)度作業(yè),工作人員進(jìn)行了大量測(cè)試,最終實(shí)現(xiàn)了兩次交會(huì)對(duì)接時(shí)間間隔控制范圍最短,飛行精度最高。因此,此次任務(wù)也被譽(yù)為“多天多地多接口”交會(huì)對(duì)接任務(wù)之一。

任務(wù)安排 編輯本段

神舟十三號(hào)飛行任務(wù)完成后,空間站運(yùn)行管理將轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期駐留,航天員將迎來(lái)第三次飛行任務(wù),完成出艙活動(dòng),開(kāi)展科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)試驗(yàn),開(kāi)展出艙行走等空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)。空間站運(yùn)營(yíng)管理將轉(zhuǎn)入空間站運(yùn)營(yíng)管理階段,與天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室和神舟十三號(hào)載人飛船完成組合體運(yùn)行控制,轉(zhuǎn)入空間站運(yùn)營(yíng)管理階段。根據(jù)后續(xù)任務(wù)安排,神舟十三號(hào)載人飛船與天舟十三號(hào)貨運(yùn)飛船天地往返運(yùn)輸系統(tǒng),與天舟十三號(hào)貨運(yùn)飛船天地往返運(yùn)輸系統(tǒng),與天舟貨運(yùn)飛船天地往返運(yùn)輸系統(tǒng)。組合體運(yùn)行管理轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理后,空間站將由空間站運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)實(shí)施全過(guò)程管理及運(yùn)營(yíng)維護(hù)。后續(xù)任務(wù)安排包括兩個(gè)階段:第一階段為空間站組合體飛行滿(mǎn)2年后繼續(xù)實(shí)施后續(xù)任務(wù);第二階段為2022年2月17日航天員景海鵬、陳冬完成天地往返運(yùn)輸系統(tǒng)總裝后,從空間站階段轉(zhuǎn)入天地往返運(yùn)輸系統(tǒng)階段。

1、繼續(xù)實(shí)施后續(xù)任務(wù)。

2021年6月至2022年3月,神舟十三號(hào)載人飛船與天舟十三號(hào)貨運(yùn)飛船先后完成組合體飛行任務(wù)。后續(xù)航天員進(jìn)駐天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室,繼續(xù)開(kāi)展太空科研實(shí)驗(yàn),并開(kāi)展相關(guān)應(yīng)用試驗(yàn);返回天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室時(shí),將與神舟十五號(hào)載人飛船形成組合體回到大氣。2022年6月,完成天舟十三號(hào)貨運(yùn)飛船與天舟十五號(hào)載人飛船組合體飛行任務(wù);2022年10月,完成神舟十三號(hào)載人飛船與天舟十三號(hào)貨運(yùn)飛船組合體飛行任務(wù);2022年11月,完成天舟十三號(hào)貨運(yùn)飛船與天舟十四號(hào)載人飛船組合體試飛任務(wù);2022年12月,完成天舟十三號(hào)與天舟十四號(hào)載人飛船組合體試飛任務(wù)。

2、空間站運(yùn)營(yíng)管理全面轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理

空間站組合體飛行滿(mǎn)兩年后,按照飛行計(jì)劃,在組合體飛行條件允許的情況下,航天員可再次搭乘飛船升空。空間站運(yùn)行管理部門(mén)作為空間站建設(shè)和管理機(jī)構(gòu),將全面接管空間站運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù),實(shí)施全過(guò)程管理和運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

3、載人航天工程建設(shè)全面展開(kāi)

在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,中國(guó)載人航天工程取得一系列重大突破:發(fā)射神舟十二號(hào)載人飛船、長(zhǎng)征七號(hào)運(yùn)載火箭,建成運(yùn)行我國(guó)載人航天工程第一艘實(shí)驗(yàn)性無(wú)人空間站,突破和掌握空間站關(guān)鍵技術(shù),建成天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室,完成航天員中期駐留,取得一系列重要成果:建成世界上第三艘真正意義上的完全獨(dú)立飛行無(wú)人售后維修能力的無(wú)人核心艙,建立我國(guó)唯一穩(wěn)定可靠、長(zhǎng)期駐留、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的載人空間站;實(shí)現(xiàn)了多人規(guī)模乘組長(zhǎng)期駐留;建設(shè)完成載人航天工程第二艘實(shí)驗(yàn)性無(wú)人空間站,突破關(guān)鍵核心技術(shù);建成了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、能完全滿(mǎn)足大規(guī)模航天應(yīng)用需求的核心部件研制能力;建成了世界上第一個(gè)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系。2021年9月15日,我國(guó)成為繼美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、日本之后列于世界第四個(gè)實(shí)現(xiàn)有人駕駛的航天器出遠(yuǎn)空飛行目標(biāo)。2021年11月26日,我國(guó)首次完成太空行走試驗(yàn)。

4、全面展開(kāi)天舟貨運(yùn)飛船、神舟十三號(hào)載人飛船首次發(fā)射及后續(xù)任務(wù)準(zhǔn)備

天舟貨運(yùn)飛船是我國(guó)自主研制的貨運(yùn)飛船,也是空間站階段載人飛行任務(wù)的核心飛船,具有補(bǔ)給能力強(qiáng)、可靠性高、入軌精度高、操作維護(hù)簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。天舟貨運(yùn)飛船與天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室在我國(guó)空間站工程建設(shè)中建立了較好的配合協(xié)作關(guān)系,積累了一定的發(fā)射經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的應(yīng)用前景。天舟貨運(yùn)飛船是我國(guó)首艘自主建造的貨運(yùn)飛船,具有多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)、實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破:貨運(yùn)飛船采用艙外區(qū)燒蝕發(fā)動(dòng)機(jī)并聯(lián)推進(jìn)設(shè)計(jì),最大運(yùn)載能力達(dá)到8噸;采用雙艙段式設(shè)計(jì),具備獨(dú)立飛行能力;采用一艙多用等配置設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)空間站階段多種推進(jìn)劑同時(shí)補(bǔ)給。作為天舟貨物運(yùn)輸系統(tǒng)中新研制的“大家伙”(與天宮二號(hào)上現(xiàn)有運(yùn)輸工具對(duì)接完成后再進(jìn)行推進(jìn)劑補(bǔ)給工作),天舟貨運(yùn)飛船是我國(guó)研制生產(chǎn)的首艘自主快速貨運(yùn)飛船。天舟貨運(yùn)飛船采用兩座二艙構(gòu)型,總長(zhǎng)約5.4米,起飛質(zhì)量約4.8噸,起飛推進(jìn)劑總?cè)萘考s4.4噸,入軌后將開(kāi)始對(duì)天舟貨運(yùn)飛船后續(xù)的發(fā)射任務(wù)奠定基礎(chǔ)。目前天舟貨運(yùn)飛船各系統(tǒng)狀態(tài)良好,發(fā)射前已按計(jì)劃開(kāi)展了多次地面試驗(yàn)和技術(shù)演練。

科技突破 編輯本段

此次任務(wù)是我國(guó)空間站建造階段的第三次飛行任務(wù),是我國(guó)空間站工程的第一次任務(wù),也是首次與外國(guó)人開(kāi)展在軌運(yùn)行空間站科學(xué)實(shí)驗(yàn),是對(duì)空間站建設(shè)的又一次跨越。任務(wù)完成后,空間站將具備在軌長(zhǎng)期運(yùn)行、航天員長(zhǎng)期駐留和科學(xué)實(shí)驗(yàn)三大能力,可開(kāi)展20多項(xiàng)前沿技術(shù)試驗(yàn)及應(yīng)用技術(shù)試驗(yàn),在軌壽命超過(guò)3個(gè)月,空間站中期運(yùn)營(yíng)管理和長(zhǎng)期駐留能力進(jìn)一步增強(qiáng)。神舟十三號(hào)是我國(guó)空間站階段的第一個(gè)飛行任務(wù),也是空間站技術(shù)階段飛行任務(wù)中性能最復(fù)雜、技術(shù)難度最高、技術(shù)跨度最大、試驗(yàn)內(nèi)容最多、飛行時(shí)間最長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)最高的飛行任務(wù)。目前,航天員景海鵬、陳冬已經(jīng)入駐天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室繼續(xù)開(kāi)展科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)試驗(yàn)。天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室是我國(guó)空間站工程中核心艙與過(guò)渡艙兩艙合一、兩艙分離并實(shí)施在軌運(yùn)營(yíng)、航天員出艙活動(dòng)等關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)項(xiàng)目中難度最大、技術(shù)難度最高的艙內(nèi)試驗(yàn)項(xiàng)目之一。2021年9月16日成功實(shí)施與此前神舟系列飛船交會(huì)對(duì)接之后,神舟十三號(hào)載人飛船與天宮二號(hào)空間實(shí)驗(yàn)室將實(shí)現(xiàn)首次空間交會(huì)對(duì)接試驗(yàn)和空間站運(yùn)營(yíng)管理任務(wù)目標(biāo),突破并掌握長(zhǎng)期駐留、中期駐留和短期在軌停留等關(guān)鍵技術(shù),全面開(kāi)啟我國(guó)載人航天新征程,為加快建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)提供強(qiáng)大科技支撐和人才保障體系。

1、空間站關(guān)鍵技術(shù)

經(jīng)過(guò)兩年多的研制和地面飛行試驗(yàn),我國(guó)空間站工程順利完成三大任務(wù)目標(biāo),空間站核心艙順利完成三次飛行任務(wù)并實(shí)現(xiàn)首飛,實(shí)現(xiàn)了對(duì)“天和”核心艙的進(jìn)一步突破和創(chuàng)新,在軌壽命超過(guò)3個(gè)月。空間站研制過(guò)程中關(guān)鍵技術(shù)突破明顯:三大任務(wù)實(shí)現(xiàn)突破了一批關(guān)鍵技術(shù);載人航天工程邁出實(shí)質(zhì)性步伐;我國(guó)載人航天工程邁出重大進(jìn)展;神舟飛船開(kāi)始全面發(fā)展為完全自主的空間基礎(chǔ)設(shè)施。載人航天工程三大任務(wù)完成后,與之前相比我國(guó)空間站建造進(jìn)程大幅縮短。神舟十二號(hào)任務(wù)前,我國(guó)已完成了載人工程第一階段第二步“出艙活動(dòng)”與“有人駕駛”兩個(gè)階段三次飛行試驗(yàn);神舟十三號(hào)前,隨著神舟十二號(hào)任務(wù)中3名航天員入駐天和核心艙,我國(guó)空間基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)始全面發(fā)展為完全自主的空間基礎(chǔ)設(shè)施(ISS):包括空間站控制系統(tǒng)(CRS)、生命保障系統(tǒng)(RS)等在內(nèi)的多個(gè)系統(tǒng)全面發(fā)展為完全自主的空間基礎(chǔ)設(shè)施(ISS)。隨著載人航天工程第二步“出艙活動(dòng)”與“有人駕駛”兩個(gè)階段三次飛行試驗(yàn)成果突破全面發(fā)展,我國(guó)空間站三大任務(wù)實(shí)現(xiàn)全面突破。

2、載人航天工程任務(wù)成就

神舟系列飛船圓滿(mǎn)完成“神舟”載人飛行任務(wù)后,我國(guó)載人航天事業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。2021年9月16日凌晨,由中國(guó)載人航天工程總設(shè)計(jì)師周建平院士領(lǐng)銜、中國(guó)載人航天工程總設(shè)計(jì)師周建平院士等參加設(shè)計(jì)、研制團(tuán)隊(duì)的航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波成功出艙活動(dòng)。這是中國(guó)人首次出艙活動(dòng),也是中國(guó)首次實(shí)現(xiàn)無(wú)人與人之間的交會(huì)對(duì)接。三名航天員順利出艙活動(dòng),為我國(guó)載人航天工程三步走戰(zhàn)略第二步打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、中國(guó)空間環(huán)境保護(hù)有何創(chuàng)新?

中國(guó)航天人在嚴(yán)格的空間環(huán)境保護(hù)方面做了大量的工作,取得了豐碩成果。中國(guó)空間站建造階段的第二個(gè)飛行任務(wù)——神舟十號(hào)航天員乘組將于2021年9月16日發(fā)射,在軌工作6個(gè)月至1年,其中2年為駐留。3名航天員將成為中國(guó)空間站建設(shè)階段的首批乘組,中國(guó)空間站的建成運(yùn)行將全面支撐世界載人航天事業(yè)發(fā)展。神舟十三號(hào)載人飛行任務(wù)將突破和掌握天地往返、航天員出艙活動(dòng)、空間物資運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù),在完成空間站建造和在軌運(yùn)營(yíng)任務(wù)的同時(shí),全面開(kāi)啟中國(guó)載人航天新征程。神舟十三號(hào)將在軌開(kāi)展3項(xiàng)飛行實(shí)驗(yàn):一是由實(shí)驗(yàn)艙、資源艙和密封艙組成的載人天地往返運(yùn)輸系統(tǒng)驗(yàn)證技術(shù)等;二是空間站中期駐留技術(shù)驗(yàn)證及長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)管理,包括航天員出艙活動(dòng)、飛船與長(zhǎng)征火箭交會(huì)對(duì)接、在軌運(yùn)行期間開(kāi)展貨物運(yùn)輸?shù)龋蝗沁M(jìn)行空間廢物管理關(guān)鍵技術(shù)及示范應(yīng)用。

4、人類(lèi)航天發(fā)展對(duì)人類(lèi)生存的意義

自人類(lèi)第一次登月以來(lái),航天技術(shù)的發(fā)展始終伴隨著人類(lèi)生存與發(fā)展的需求,并已成為人類(lèi)探索宇宙、開(kāi)發(fā)科技的重要手段,同時(shí),對(duì)人類(lèi)生存和發(fā)展發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。自人類(lèi)首次登月以來(lái)到現(xiàn)在經(jīng)歷了幾十年的航天發(fā)展,人類(lèi)已逐漸擺脫對(duì)化石燃料、能源的依賴(lài),形成了由傳統(tǒng)燃料生產(chǎn)、航天火箭發(fā)射、星際航行和飛船發(fā)射等構(gòu)成一個(gè)完整鏈條。但是目前人類(lèi)面臨著能源供應(yīng)能力嚴(yán)重不足,尤其是在航天技術(shù)成熟后,人類(lèi)對(duì)能源安全問(wèn)題日益重視。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢(xún)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯

上一篇 神舟七號(hào) 下一篇 半負(fù)定函數(shù)