彌勒佛

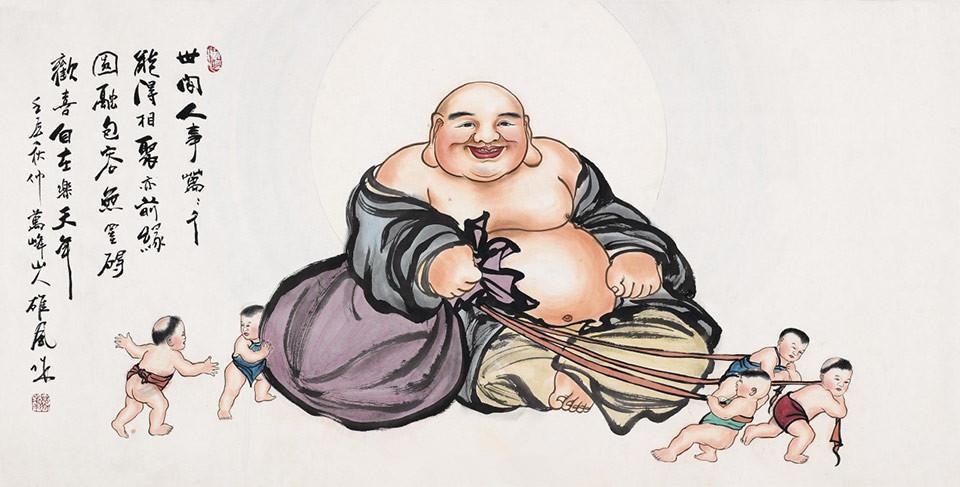

彌勒佛(即彌勒菩薩,也叫彌勒菩薩摩訶薩)(梵文Maitreya,巴利文Metteyya),意譯為慈氏,音譯為梅呾利耶,在大乘佛教經(jīng)典中,常被稱為阿逸多菩薩摩訶薩,是世尊釋迦牟尼佛的繼任者,未來將在娑婆世界降生修道,成為娑婆世界的下一尊佛(也叫未來佛),即賢劫千佛中第五尊佛,常被稱為“當(dāng)來下生彌勒尊佛”。被唯識(shí)學(xué)派奉為鼻祖,其龐大思想體系由無著菩薩、世親菩薩闡釋弘揚(yáng),深受中國(guó)大乘佛教大師支謙、道安和玄奘的推崇。在一些漢傳佛教的寺院里,常見到袒胸露腹、笑容可掬(或大肚比丘)以布袋和尚為原型塑造。在佛教中,彌勒菩薩還具有慈悲、忍辱、寬容與樂觀,光明與未來等象征意義。大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人。

注:大肚彌勒佛(以布袋和尚為原型)、天冠彌勒菩薩(古印度彌勒佛形象)、布袋羅漢并非同一形象。

佛像來歷 編輯本段

彌勒菩薩摩訶薩在中國(guó)大乘佛教中的形象共有三個(gè)。

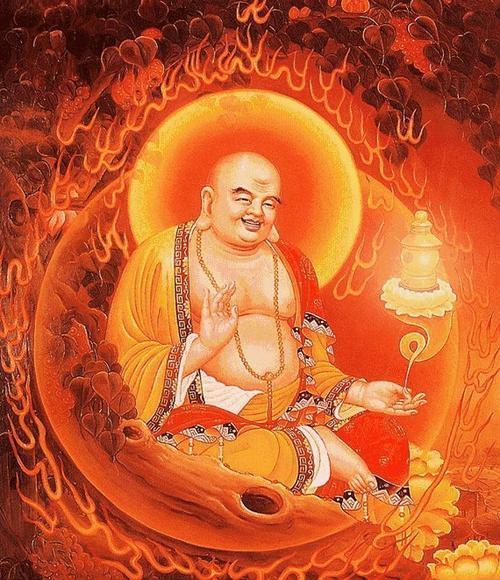

第一個(gè)形象出現(xiàn)在十六國(guó)時(shí)期,是交腳彌勒菩薩形象。該形象依據(jù)《彌勒上生經(jīng)》,說他本是世間的凡夫俗子,受到佛的預(yù)記,上生兜率天,成為登十地成等正覺的菩薩,演說佛法,解救眾生。

第二個(gè)形象出現(xiàn)在北魏時(shí)期,演變?yōu)槎U定式或倚坐式佛裝形象。該形象依據(jù)《彌勒下生經(jīng)》,說他將由兜率天下到人世間,接替釋迦牟尼佛進(jìn)行教化,由菩薩變?yōu)槲磥矸稹4藶闃?biāo)準(zhǔn)佛—相。

第三個(gè)形象自五代開始出現(xiàn),五代后梁時(shí)期在江浙開始出現(xiàn)以契此和尚為原型塑成的笑容可掬的大肚僧人形象。

契此和尚圓寂前,曾留下偈頌:“彌勒真彌勒,化身千百億,時(shí)時(shí)示世人,世人自不識(shí)”,因此被中國(guó)地方僧人認(rèn)定為是彌勒菩薩的化身,所以此后彌勒菩薩的塑像就經(jīng)常被塑成和藹慈祥、滿面笑容、豁達(dá)大度、坦胸露腹的慈愛形像,常被中國(guó)人亂稱為笑佛、歡喜佛、大肚彌勒佛。

著名楹聯(lián):“大肚能容容天下難容之事,開口便笑笑世上可笑之人”,便把菩薩的寬廣胸懷和樂觀態(tài)度描繪得惟妙惟肖、淋漓盡致,但大損威儀,讓后來人對(duì)佛相產(chǎn)生不敬大罪。

其表法像常被禪宗、凈土宗寺廟安置在尊佛天王殿中,并逐漸成為定制。最后這個(gè)形象不再具有以前形象那種莊嚴(yán)凝重的宗教意蘊(yùn),變得隨和,貼近生活。這是彌勒菩薩世俗化的必然悲劇結(jié)果。對(duì)于佛教文化一大損失。

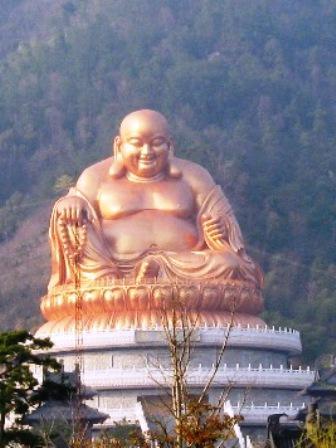

彌勒尊佛的形態(tài)至元代發(fā)生巨大變化,大肚盤坐、喜笑顏開的新型彌勒尊佛開始在中國(guó)大乘寺廟中流行。佛學(xué)界普遍認(rèn)為此表法形象的原型是五代時(shí)期的明州僧人契此而已。契此常持一布袋乞食,并口誦偈語:"彌勒真彌勒,分身千百億。時(shí)時(shí)示時(shí)人,時(shí)人自不識(shí)"。

江浙民間多以契此和尚以為是彌勒尊佛的"分身"示現(xiàn),故多圖畫其形象。最早的一例是宋代崇寧三年(公元1104年)岳林寺為其建閣塑像。明清寺院則將此種彌勒尊佛置于尊佛天王殿中央,以莫名的笑迎四面八方的善眾。

杭州靈隱寺飛來峰雕刻的布袋彌勒表法像,高約2公尺,約作于元代。

福建省福清市海口鎮(zhèn)石刻布袋彌勒表法像,高6.4公尺,寬8.9公尺,創(chuàng)作于元末明初。

尊佛釋名 編輯本段

彌勒佛,也稱彌勒尊佛,即未來佛,藏語謂“強(qiáng)巴”。據(jù)季羨林先生考證“彌勒”是從吐火羅文音譯過來的簡(jiǎn)稱,追其根源,始自梵文Maitreya,新稱彌帝隸,梅低梨,迷諦隸,梅怛麗,每怛哩,梅怛麗藥,昧怛[口*履]曳,梅旦麗耶。菩薩之姓也。譯曰慈氏。名阿逸多,譯曰無能勝。窺基在《阿彌陀經(jīng)疏》中解釋說:“或言彌勒,此言慈氏。由彼多修慈心,多入慈定,故言慈氏,修慈最勝,名無能勝。”或言阿逸多為姓,彌勒為名。生于南天竺婆羅門家,與釋迦牟尼佛是同時(shí)代人。后來隨釋迦出家,成為佛弟子,他在釋迦入滅之前先行入滅,為一生補(bǔ)處菩薩,生于兜率天內(nèi)院。之后因緣成熟時(shí),從兜率天宮下生人間,紹釋迦如來之佛位,到那時(shí),娑婆世界(即我們所生活的世間)閻浮提有翅頭末城,其王名儴佉的,彌勒屆時(shí)將托生于此城中一個(gè)名叫修梵摩的大臣家中,降生、出家、成道、說法,其經(jīng)歷一如釋迦牟尼佛。于華林園龍華樹下成正覺,以三會(huì)說法化度無量無邊的眾生。初過去之彌勒,值佛而修得慈心三昧,故稱為慈氏。乃至成佛,猶立是名也(所以雖然名義上稱之為“彌勒佛”,實(shí)際上其仍為菩薩)。

詳細(xì)解析

彌勒的梵文Maitreya是常見婆羅門姓氏,字根源自梵文Maitrī,意為慈愛。唐朝玄奘到印度求學(xué)時(shí),見到梵文原本,所以譯為梅呾利耶。但在玄奘之前,后漢及三國(guó)時(shí)期的早期譯經(jīng)家,見到的佛經(jīng)是由西域輾轉(zhuǎn)得到,吐火羅文的Metrak,故譯為彌勒。

彌勒佛在民間普遍受到信奉。早在西秦(4—5世紀(jì))時(shí)期,甘肅炳靈寺石窟已有彌勒佛像的繪制。早期的彌勒佛是根據(jù)《彌勒上生經(jīng)》和《彌勒下生經(jīng)》繪制、雕塑的。形象有菩薩和佛兩大類。根據(jù)《彌勒上生經(jīng)》塑造的彌勒形象為菩薩相,表現(xiàn)的是彌勒上生兜率天宮為諸天說法的形象。其特點(diǎn)為彌勒身著菩薩裝,雙腳交叉而坐,后以左腳下垂,右腿曲屈,右手扶臉頰,稱作“半跏思維像”此為彌勒菩薩在兜率天等待下生的情景。云岡石窟第十三窟有一尊北魏時(shí)期的交腳彌勒佛坐像,像高13米,為早期的石窟彌勒。

后秦釋僧肇《注維摩詰經(jīng)》:“彌勒菩薩。什曰。姓也。阿逸多字也。南天竺波羅門之子。”

彌勒經(jīng)游意(隋吉藏撰)中記載:“阿逸多”與“彌勒”,在古印度古梵文皆云“阿羅彌勒”也。

法華嘉祥疏二曰:“彌勒,此云慈氏也。過去值彌勒佛發(fā)愿名彌勒也。出一切智光仙人經(jīng),彌勒昔作一切智光仙人。值慈氏佛說慈心三昧經(jīng),故曰慈也。

華嚴(yán)經(jīng)云:“初得慈心三昧,故名慈也。”

天臺(tái)凈名疏五曰:“言彌勒者,有云從姓立名,今謂非姓,恐是名也。何者?彌勒,此翻慈氏。過去為王名曇摩流支,慈育國(guó)人,國(guó)人稱為慈氏。自爾至今常名慈氏,姓阿逸多,此云無勝。有言阿逸多是名。既不親見正文,未可定執(zhí)。”

俱舍光記十八曰:“梅怛,此云慈。儷藥,此云氏。菩薩于慈姓中生,從姓立名,故名慈氏。舊云彌勒,訛也。”

玄應(yīng)音義二十五曰:“梅怛麗藥,此云慈,即舊云慈氏者也。慈有二因緣:一值慈佛發(fā)心,二初得慈心三昧。因以名焉。言彌勒或云梅低黎,并訛也。”

彌勒佛

慧琳音義十四曰:“彌帝隸,古云彌勒,皆訛略不正也,正音云每怛哩。”

西域記七曰:“梅怛麗耶,唐言慈,即姓也。舊曰彌勒,訛略也。”

在密教,胎藏界之彌勒,坐于中臺(tái)八葉院東北方之蓮上,金剛界之彌勒在賢劫十六尊中,坐于東方,羯磨會(huì)三十七尊中之西方金剛因菩薩,即為此尊之本誓,大輪金剛者,此尊之教令輪身也。密號(hào)曰迅疾金剛。

未來之佛 編輯本段

彌勒本緣

《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經(jīng)》曰:“佛住摩伽提國(guó)寂滅道場(chǎng)彌伽女村自在天祠精舍,時(shí)有迦波利婆羅門子名彌勒,軀體金色,三十二相八十種好。”

《佛說彌勒下生經(jīng)》:爾時(shí)彌勒菩薩。于兜率天觀察父母不老不少。便降神下應(yīng)從右脅生。如我今日右脅生無異。彌勒菩薩亦復(fù)如是。兜率諸天各各唱令。彌勒菩薩已降神生。是時(shí)修梵摩即與子立字。名曰彌勒。彌勒菩薩有三十二相八十種好。莊嚴(yán)其身身黃金色。

彌勒出世

彌勒佛法相

《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經(jīng)》曰:“時(shí)誦經(jīng)仙人者,今此眾中婆羅門子彌勒菩薩摩訶薩是。我涅盤后五十六億萬歲當(dāng)穰佉轉(zhuǎn)輪圣王國(guó)土華林園中金剛座處龍華菩提樹下得成佛道,轉(zhuǎn)妙法輪。”

《菩薩處胎經(jīng)》曰:“彌勒當(dāng)知:汝復(fù)受記,五十六億七千萬歲于此樹下成無上等正覺。”

彌勒佛是賢劫第五尊佛,彌勒菩薩正于兜率天內(nèi)院為諸天演說佛法。兜率天是欲界的第四層天,那里的一天是我們地球上的400年,其一年為十二個(gè)月,一月有三十天,兜率天人的壽命是四千歲。自今經(jīng)五十六億七千六百萬年第十之減劫,彌勒菩薩由兜率天內(nèi)院下生人間。繼紹釋迦佛。于華林園龍華樹下成正覺。以三會(huì)之說法,度化廣大有緣眾生。

彌勒菩薩摩訶薩乃是將來的一尊福佛,尊佛入世的南瞻部洲經(jīng)過了許多變化,山河石壁,皆自消滅,多是平原,海水平靜,土地肥沃,多有自然樂園。一年四季,風(fēng)雨調(diào)順,百花開放,萬類和宜,產(chǎn)物豐收,果實(shí)甘美,并產(chǎn)天然粳米,沒有糠皮,滋味香美,如果成熟,不炊可食,人食長(zhǎng)壽,毫無疾苦。又無任何災(zāi)難,人心皆為大善,沒有貪、嗔、癡、慢、疑······,更無殺、盜、淫、妄、酒······等一切不良的思想言行。人人皆知修習(xí)身、口、意三業(yè)清凈的妙行,人心平等,不起分別,無有爭(zhēng)執(zhí),相見歡悅,多以善言互相勉勵(lì),人行萬善,無諸惡業(yè),飲食無憂。其衣裳,不需人工紡織,地長(zhǎng)天衣樹,樹上會(huì)生各式各樣的細(xì)軟衣裳,任人采取穿著;房屋宮殿,亦多以法化而成,地上沒有少許污濁不凈。地上多產(chǎn)各類寶物,隨手可拾,人拾寶石于手中欣賞,會(huì)說:聽說劫時(shí)(是指我們現(xiàn)在劫),人為財(cái)寶,互相傷害,系閉牢獄,受諸苦惱,如今此寶,如同瓦石,無人守護(hù),真是一個(gè)清平世界。那時(shí)世界雖有若干小國(guó),而只有一個(gè)大國(guó)統(tǒng)一,在此地球上,有寬廣四百萬里的大平原,四大海水,各據(jù)一方,有大都城,名雞頭城,東西五百里,南北二百八十里,土地平廣,人民眾多,街道整齊,空中有龍王名叫水光,夜雨香澤,晝則晴和。城中有羅剎眾,名叫葉華,于深夜出現(xiàn),為人類服務(wù),除去穢惡,打掃清潔,又以香水遍灑于地,非常香凈。那時(shí)世間已無迷信拜拜之事。天時(shí)地利,各都和順,感生了一位轉(zhuǎn)輪圣王出世。王名“儴佉”,京都就是雞頭城,對(duì)于人民百姓,以正法治化,有金輪寶、象寶、馬寶、珠寶、玉女寶、典兵臣寶、守藏臣寶等,以鎮(zhèn)此世界,不用刀杖,自然靡伏,極其自由,逍遙自在,平等安樂。

相關(guān)經(jīng)典

《菩薩處胎經(jīng)·卷第二·三世等品第五》曰:“彌勒當(dāng)知。汝復(fù)受記五十六億七千萬歲。于此樹王下成無上等正覺。我以右脅生。汝彌勒從頂生。如我壽百歲。彌勒壽八萬四千歲。我國(guó)土土。汝國(guó)土金。我國(guó)土苦。汝國(guó)土樂。”

《中阿含經(jīng)·王相應(yīng)品·說本經(jīng)》:“世尊告曰。諸比丘。未來久遠(yuǎn)當(dāng)有人民壽八萬歲。人壽八萬歲時(shí)。此閻浮洲極大富樂。多有人民。村邑相近。如雞一飛。諸比丘。人壽八萬歲時(shí)。女年五百乃當(dāng)出嫁。諸比丘。人壽八萬歲時(shí)。唯有如是病。謂寒.熱.大小便.欲.飲食.老。更無余患。……佛告諸比丘。未來久遠(yuǎn)人壽八萬歲時(shí)。當(dāng)有佛。名彌勒如來.無所著.等正覺.明行成為.善逝.世間解.無上士.道法御.天人師。號(hào)佛.眾祐。”

《長(zhǎng)阿含經(jīng)·轉(zhuǎn)輪圣王修行經(jīng)》:“八萬歲時(shí)人。女年五百歲始出行嫁。時(shí)。人當(dāng)有九種病。一者寒。二者熱。三者饑。四者渴。五者大便。六者小便。七者欲。八者饕餮。九者老。時(shí)。此大地坦然平整。無有溝坑.丘墟.荊棘。亦無蚊.虻.蛇.蚖.毒蟲。瓦石.沙礫變成琉璃。人民熾盛。五谷平賤。豐樂無極。是時(shí)。當(dāng)起八萬大城。村城鄰比。雞鳴相聞。當(dāng)于爾時(shí)。有佛出世。名為彌勒如來.至真.等正覺。十號(hào)具足。”

《增一阿含經(jīng)》:“彌勒菩薩經(jīng)三十劫應(yīng)當(dāng)作佛.至真.等正覺。”:持誦阿彌陀佛

尊佛入世 編輯本段

彌勒菩薩入世的箴言,在佛教各派別的經(jīng)典中均有描述,故彌勒菩薩成為佛教徒的被救度的寄托。在大乘經(jīng)典中,彌勒是姓,阿逸多是名,與上座部的傳說不同,可能是來自大眾部的傳說。據(jù)說彌勒菩薩出身于南天竺婆羅門家庭,是釋迦牟尼佛的弟子,常修行菩薩道,現(xiàn)住兜率天兜率內(nèi)院修行、說法。

根據(jù)《雜阿含經(jīng)》,兜率天的天人壽命是四千歲,相當(dāng)于人間5.76億年,這是以萬萬為億,如果以千萬為億則有如五十六億年這樣的記載,等時(shí)機(jī)成熟后,菩薩將會(huì)繼承釋尊而降生南瞻部洲人世間,出家修行,覺悟成佛。并將于龍華菩提樹下舉行三次傳法盛會(huì)(又稱龍華三會(huì)),分別度化九十六、九十四、九十二億眾生,令他們開法眼智,證阿羅漢果,脫離生死輪回。

彌勒菩薩信仰在古印度就甚為流行。據(jù)巴利文《大史》記載,公元前2世紀(jì)有錫蘭王杜多伽摩尼(du??hagāma?ī)臨終時(shí)蒙眾天神駕車迎往兜率天;據(jù)《大唐西域記》、《婆藪盤豆法師傳》記載,無著、世親、獅子覺都發(fā)愿往生兜率凈土。

中國(guó)的彌勒信仰

中國(guó)東晉以來,彌勒凈土的信仰日益盛行,且與阿彌陀佛西方凈土信仰和樂融融。凈土宗慧遠(yuǎn)的導(dǎo)師道安,因?yàn)閷?duì)經(jīng)文原義有疑問,發(fā)愿上升兜率天親自聽彌勒菩薩說法。玄奘、窺基等一代高僧也以往生兜率內(nèi)院為臨終之大愿。

隋唐之后,彌陀信仰愈盛,但彌勒凈土依然不衰,在平民和士大夫中大有傳播。著名詩人白居易便是彌勒信徒。他組織了“一時(shí)上升會(huì)”,希望這個(gè)會(huì)的成員都能往生兜率凈土。他本人在《畫彌勒上生幀記》云:“愿當(dāng)來世,與一切眾生,同彌勒上生,隨慈氏下降。生生劫劫,與慈氏俱;永離生死流,終成無上道。”他在晚年的言志詩中也說:“吾學(xué)空門非學(xué)仙,恐君說吾是虛傳。海山不是吾歸處,歸即應(yīng)歸兜率天。”

在隋唐之際,彌勒信仰與阿彌陀佛的西方凈土信仰曾經(jīng)有所沖突,雙方信徒甚眾,形成凈土信仰的兩大流派,彌勒與凈土宗相持不下。但是隨著許多民間信仰信徒以彌勒降世為號(hào)召,對(duì)朝廷反抗起事,故彌勒信仰遭官家大力打擊,至明清之后,逐步讓位給阿彌陀佛信仰,于是在漢傳佛教中式微。

彌勒法門因牽扯上各式各樣的政變與起事,漸漸衰微,但衰而不絕,但仍在漢地傳承不止。清代廣州南海寶象林沙門、曹洞宗高僧弘贊編寫了《兜率龜鏡集》一書,記載了歷代彌勒法門修行者的事跡。

日本的彌勒信仰

彌勒信仰傳入日本是通過朝鮮半島作為中介的。百濟(jì)國(guó)王曾把彌勒佛像贈(zèng)給日本天皇。在奈良、平安時(shí)代(公元710年-1185年),彌勒寺的建造已經(jīng)頗為盛行,且分布地域很廣。發(fā)愿往生兜率內(nèi)院的僧人,則如雨后春筍,以南都六宗僧人為主,尤其是日本研究因明的學(xué)者,大都仿效日本因明開山祖師松蓧善珠,發(fā)愿往生兜率天內(nèi)院。

彌勒凈土

欲界六天中第四之兜率天有內(nèi)外二院。其內(nèi)院常為補(bǔ)處菩薩之生處。今彌勒菩薩生于此。故謂之為彌勒之凈土。彌勒上生經(jīng)說凈土之相。以勸愿生。兜率凈土彌勒三尊是彌勒菩薩、法華林菩薩、大妙相菩薩,復(fù)有他方諸大菩薩發(fā)心而來,古來大德發(fā)愿往生者眾,其中有阿難尊者、戒賢大師、道安法師、法遇法師、玄奘大師、窺基大師、無著菩薩、世親菩薩、智者大師、智晞、灌頂、玄朗、道宣律師。近代虛云老和尚、太虛大師、慈航法師……

彌勒三尊

指以彌勒佛居中,法音輪菩薩居左,大妙相菩薩居右之三尊佛菩薩像。據(jù)唐代金剛智譯之吽迦陀野儀軌卷中載,作隨心曼荼羅,中央為彌勒,兩側(cè)各為法音輪與大妙相,四方則有四大天王。

彌勒五論 編輯本段

漢傳佛教認(rèn)為彌勒寫作了五部主要的論書,稱為“慈氏五論”。

?《瑜伽師地論》,藏傳佛教認(rèn)為此論為無著所作。

?《分別瑜伽論》,此論已失傳。

?《大乘莊嚴(yán)經(jīng)論》。

?《辨中邊論》。

?《金剛般若經(jīng)論》。

藏傳佛教所傳的五論,內(nèi)容有所不同,除《大乘莊嚴(yán)經(jīng)論》、《辨中邊論》與漢傳相同外,其余三論不同。

?《現(xiàn)觀莊嚴(yán)論》,漢地未傳,民初法尊法師漢譯有《現(xiàn)觀莊嚴(yán)論略釋》。

?《辨法法性論》,漢地未傳,民初法尊法師由藏譯漢。

?《大乘最上要義論》,此論內(nèi)容同于漢傳《究竟一乘寶性論》,但漢傳此論題為堅(jiān)慧所造。

彌勒講述 編輯本段

此論為無著經(jīng)由禪定,上升至兜率天親自從學(xué)于彌勒菩薩,從彌勒處得到此論并傳述后世。梵名Yogacarabhumi,略稱瑜伽論。為瑜伽行學(xué)派的基本論書,亦為法相唯識(shí)宗最重要的典籍。內(nèi)容記錄作者聞彌勒自兜率天降至中天竺阿逾陀國(guó)之講堂說法之經(jīng)過,其中詳述瑜伽行的觀法,主張客觀對(duì)象乃人類根本心識(shí)的阿賴耶識(shí)所假現(xiàn)之現(xiàn)象,須遠(yuǎn)離有與無、存在與非存在等對(duì)立之觀念,始能悟入中道,為研究小乘與大乘佛教思想之一大寶庫。

釋名解釋 編輯本段

《瑜伽》一卷五頁云「云何瑜伽師地?謂十七地。何等十七?一者、五識(shí)身相應(yīng)地,二者、意地,三者、有尋有伺地,四者、無尋唯伺地,五者、無尋無伺地,六者、三摩呬多地,七者、非三摩呬多地,八者、有心地,九者、無心地,十者、聞所成地,十一者、思所成地,十二者、修所成地,十三者、聲聞地,十四者、獨(dú)覺地,十五者、菩薩地,十六者、有余依地,十七者、無余依地。如是略說十七名為瑜伽師地。」

《瑜伽釋》八頁云:「三乘行者、由聞思等,次第習(xí)行如是瑜伽,隨分滿足;展轉(zhuǎn)調(diào)化諸有情故;名瑜伽師。或諸如來、證瑜伽滿;隨其所應(yīng),持此瑜伽、調(diào)化一切圣弟子等,令其次第修正行故;名瑜伽師。地、謂境界、所依、所行,或所攝義。是瑜伽師所行境界,故名為地。如龍馬地。唯此中行;不出外故。或瑜伽師、依此處所,增長(zhǎng)白法;故名為地。如稼穡地。或瑜伽師地所攝智、依此現(xiàn)行,依此增長(zhǎng);故名為地。如珍寶地。或瑜伽師、行在此中、受用白法;故名為地。如牛王地。或諸如來、名瑜伽師。平等智等、行在一切無戲論界無住涅盤瑜伽中故。是彼所攝,故名為地。或十七地、攝屬一切瑜伽師故。如國(guó)王地。是故說名瑜伽師地。問答決擇諸法性相、故名為論。欲令證得瑜伽師地而說此論,故以為名。如對(duì)法論。或復(fù)此論、無倒辯說瑜伽師地,故以為稱。如十地稱。或復(fù)此論、依止此地,故以為號(hào)。如水陸花。由是論名瑜伽師地。」

瑜伽意謂“一切乘境行果等所有諸法”,以其“一切并有方便善巧相應(yīng)義故,亦即相應(yīng)”,即是在禪定修行中,心境相應(yīng)。所謂瑜伽行,就是修行種種禪定觀行,其中最常用者,為小乘部派所修之?dāng)?shù)息觀與不凈觀。

瑜伽師即是自作修行乃至講述傳授瑜伽諸法之師。總括來說,“一切法無不皆是瑜伽師地,以瑜伽師用一切法為依緣故”,也就是說一切法無不皆是瑜伽師用來修行、觀行乃至講述傳授的依止,修習(xí)種種觀行的佛教僧侶,被尊稱為瑜伽師或觀行師,這些瑜伽行者,即是瑜伽行唯識(shí)學(xué)派的前身。

全書判 編輯本段

本論全書判為五分,名稱是本地分,攝抉擇分,攝釋分,攝異門分,攝事分。五分的大要為:一、本地分:這是前五十卷的內(nèi)容,此分廣說瑜伽禪觀境界十七地之義,以境、行、果三相攝十七地,這是本論的主體。二、攝抉擇分:次三十卷,略攝十七地,顯揚(yáng)本地分中未盡要義,發(fā)揮唯識(shí)道理,于境談八識(shí),于行詳菩薩,于果說無住涅盤。三、攝釋分:次二卷,略攝諸經(jīng),解釋諸經(jīng)之儀則。四、攝異門分:次二卷,略攝經(jīng)中所有諸法名義差別。五、攝事分:后十六卷,明釋三藏之要義。參閱本地分十七地。

內(nèi)容評(píng)價(jià) 編輯本段

《瑜伽師地論》是為了平等利益有情,令三界有情“有種性或無種性”,即不論想成佛者或是不想佛只想修人天善福者,依照此論修行都可各獲己益,令具有“菩薩心性修行者”能遍于諸乘之文義行果,生起善巧便的智慧、斷除一切障礙、修學(xué)一切善法、證佛菩提,窮未來際,自利利他永無止盡,故本論是佛教修行者,欲修行邁向成佛之道所必須依循的根本大論,亦是唐朝玄奘大師西行取經(jīng)求法之最大要因。

《瑜伽師》可以說是最殊勝、全面性、有次第的介紹佛學(xué)與佛法。它并非佛學(xué)概論,而是一部很詳細(xì)、很深入性開示佛法的論典,這部根本論含蓋三乘理事圓融的修行次第,如此才能圓滿佛道52位階的修證。范圍函蓋“害怕生死轉(zhuǎn)回、急于解脫出離三界”的聲聞小乘佛法、緣覺的中乘佛法以及“不畏生死、行菩薩道上求下化”的菩薩所修的大乘佛法都在內(nèi);因?yàn)楸娚鷮?duì)于修學(xué)佛法的發(fā)心根器不同,而有三乘菩提的差異,如此對(duì)于深習(xí)佛法,尤其是對(duì)于修行這件事,特別是在佛菩提道與解脫道這兩方面,更能夠符合佛所說的唯一佛乘析出三乘菩提的原理;符合佛所說的正知正見,能夠通達(dá)修行的這條道路。

菩薩心咒 編輯本段

梵文:OmMaitreyasvāhā!

漢音:嗡埋特雷耶司哇哈!

藏音:嗡美鎮(zhèn)達(dá)楞梭哈

彌勒菩薩心咒之功德:若有聞此咒音一字者,亦不落三惡道,亦不入胞胎,而生蓮花中。

布袋和尚 編輯本段

簡(jiǎn)介

大約在五代以后,江浙一帶的寺院中開始出現(xiàn)笑口彌勒佛的塑像。其實(shí)這是按照布袋和尚的形象塑造的。

布袋和尚,明州(今寧波)奉化人,或謂長(zhǎng)汀人,世人不知道他的族氏名字,自稱契此,又號(hào)長(zhǎng)汀子。世傳為彌勒菩薩之應(yīng)化身,身體胖,眉皺而腹大,出語無定,隨處寢臥。常用杖挑一布袋入市,見物就乞,別人供養(yǎng)的東西統(tǒng)統(tǒng)放進(jìn)布袋,卻從來沒有人見他把東西倒出來,那布袋又是空的。假如有人向他請(qǐng)問佛法,他就把布袋放下。如果還不懂他的意思,繼續(xù)再問,他就立刻提起布袋,頭也不回地離去。人家還是不理會(huì)他的意思,他就捧腹大笑。

表法形象來源

布袋和尚應(yīng)化事跡不勝枚舉,在這里略舉一二,若有人問怎樣做才不可墮他人是非,布袋和尚就以偈回答:

是非憎愛世偏多,仔細(xì)思量奈我何。寬卻肚皮常忍辱,放開泱日暗消磨。

若逢知己須依分,縱遇冤家也共和。要使此心無掛礙,自然證得六波羅。

有人問和尚有法號(hào)否?布袋和尚又以偈答:

我有一布袋,虛空無掛礙。打開遍十方,入時(shí)觀自在。

問大師有行李否?又以偈答曰:

一缽千家飯,孤身萬里游。睹人青眼在,問路白云頭。

曾有居士恭請(qǐng)和尚再留齋宿,以盡弟子恭敬之意。翌日一早,大師復(fù)書一偈于居士之門上曰:

吾有一軀佛,世人皆不識(shí)。不塑亦不裝,不雕亦不刻。無一塊泥土,無一點(diǎn)彩色。

工畫畫不成,賊偷偷不得。體相本自然,清凈常皎潔。雖然是一軀,分身千百億。

布袋和尚有歌曰。

只個(gè)心心心是佛。十方世界最靈物。

縱橫妙用可憐生。一切不如心真實(shí)。

騰騰自在無所為。閑閑究竟出家兒。

弘佛法睹目前真大道。不見纖毫也大奇。

萬法何殊心何異。何勞更用尋經(jīng)義。

心王本自絕多知。智者只明無學(xué)地。

非圣非凡復(fù)若乎。不疆分別圣情孤。

無價(jià)心珠本圓凈。凡是異相妄空呼。

人能弘道道分明。無量清高稱道情。

攜錫若登故國(guó)路。莫愁諸處不聞聲。

露天彌勒大佛

之所以示時(shí)人,時(shí)人不識(shí),因?yàn)樗叭杖諗y空布袋,少米無錢,卻剩得大肚寬腸,不知眾檀越信心時(shí),用何物供養(yǎng);年年坐冷山門,接張待李,總見他歡天喜地,請(qǐng)問這頭陀得意處,是什么來由?”(清·王廷諍題福山涌泉寺聯(lián))有人曾贊其像曰:“行也布袋,坐也布袋;放下布袋,多少自在”贊語反映出作者及大眾的心聲。

五代后梁時(shí)期,奉化人布袋和尚曾屢上雪竇寺弘法,他圓寂后被世人奉信為彌勒轉(zhuǎn)世。是故,雪竇山被信眾廣泛尊崇為彌勒道場(chǎng),漸有中國(guó)五大佛教名山之盛譽(yù)。

皇帝賜表法形象來源

北宋元符元年(1098年),哲宗皇帝賜號(hào)布袋和尚為“定應(yīng)大師”,北宋崇寧三年(1104年)岳林寺住持募建閣時(shí),將彌勒菩薩佛像于寺內(nèi),宋徽宗賜閣名為“崇寧”,因此天下寺院才開始供奉布袋和尚為表法彌勒尊佛像。

杭州靈隱寺前飛來峰上五代、宋元時(shí)所刻的各種佛教表法像中,就有這樣一尊彌勒尊像,所雕的彌勒尊佛像倚坐于山崖上,光頭現(xiàn)僧相,雙耳垂肩,臉上滿面笑容,笑口大張。身穿袈裟,袒胸露腹,一手按著一個(gè)大口袋,一手持著一串佛珠,樂呵呵地看著前來游玩進(jìn)香的人們,人們見此佛像,常常受到表法尊像的坦蕩笑容感染而忘卻五濁的煩惱。

很多寺廟的彌勒尊佛殿還有這樣一副對(duì)聯(lián):“大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人。

民俗傳說 編輯本段

管理人間

民間傳說,夏王治世,風(fēng)調(diào)雨順,國(guó)泰民安,人們豐衣足食,安居樂業(yè),日子過得可好哩!可是后來,不知過了多少年,也不知到了哪個(gè)朝代,世上亂起來了。天有時(shí)候旱,有時(shí)候澇,有時(shí)刮大風(fēng),有時(shí)下大雨。人有的窮了,有的富了,有的成了財(cái)主,有的成了奴隸。那時(shí)期,村里有戶財(cái)主,家里雇著幾個(gè)覓漢(即長(zhǎng)工)。一天,吃過晚飯,人們祭灶神。小覓漢見了,便悄悄地跪在灶王爺跟前禱告說:“灶王灶王顯顯靈,天陰了不要晴,黑了不要明;大小給個(gè)病,可別要了命。”不想,這話剛好叫財(cái)主聽到了。等小覓漢走后,財(cái)主也跪在灶王跟前禱告說:“灶王灶王顯顯靈,天陰了就暗,黑了就明;要病叫他閑時(shí)病,忙時(shí)不誤做營(yíng)生。”

當(dāng)時(shí),灶王爺正在打瞌睡。沒有聽清楚;迷迷糊糊記得“陰、晴、雨、風(fēng)、病、痛……”幾個(gè)字,便牢牢記在心上。

說話間,一年過去了,臘月二十三的晚上,各路神佛都要上天,朝見玉皇大帝,灶王爺當(dāng)然也去了。他比誰去得都早,因?yàn)樗睦镆恢钡胗浿?cái)主和小覓漢禱告的事。見過玉帝,二話沒說便奏道:“玉帝陛下,小神有一事申奏,眼下人間陰陽錯(cuò)亂,風(fēng)雨成災(zāi),人們無法生存,應(yīng)該趕快派一位大神前去治理……”玉帝聽了,不禁大吃一驚:“此話當(dāng)真?”“當(dāng)真。”“不假?”“不假。”于是,玉皇大帝連忙降下一道御旨:要派一位大神當(dāng)職,去管理民間的衣食住行。御旨一下,各位神佛都你看看我,我看看你,誰也不肯接旨。這時(shí)候。忽聽南天門外,一聲吆喝:“諸神退后,這差事我干啦!”抬頭看時(shí),只見是一位光頭頂,胖乎乎,腆著個(gè)大肚子,瞇縫著一雙眼,笑哈哈的尊神——彌勒佛。這彌勒佛心胸寬,度量大,整天在南天門外觀賞風(fēng)景,也覺得無聊,正想給人們辦點(diǎn)好事,便自動(dòng)擔(dān)當(dāng)了這一重任。卻說這彌勒佛來到人間,第一件事就是讓人們過一個(gè)痛快年,吃好的,穿好的,不干活。于是,人們便遵照他的意愿,逢集上會(huì)辦年貨,實(shí)打?qū)嵉孛﹂_了。彌勒佛還具體規(guī)定:二十四,掃房子;二十五,磨豆腐;二十六,蒸饅頭;二十七,買東西;二十八,把豬殺;二十九,打黃酒;三十,吃扁食…………。同時(shí),要把各路神佛都請(qǐng)到,香箔紙錁,準(zhǔn)備齊全。到了初一,也就是新年的頭一天,家家都要起五更,放鞭炮,穿戴整齊,相互祝賀,盡情吃喝玩樂。同時(shí),還要走親訪友,上墳祭祖……

這樣一來,人間真的太平無事了。玉皇大帝撥開云頭,俯視人間,一片歡樂景象,心里自然高興。這樣又過了幾天,到了初五,天剛蒙蒙亮,忽然傳來一陣吵吵聲。原來是姜太公的老婆(人們稱她為臟神,專管茅房,糞土),正在跟大肚子彌勒佛吵架呢。

原來,大年三十,人們請(qǐng)神時(shí),把臟神給忘了。她氣不過,便找彌勒佛鬧事。彌勒佛滿臉堆笑,就是不答腔。這臟神氣得捶胸頓足,七竅生煙。眼看事情要鬧大了,彌勒佛才開口說:“這樣吧!今天是初五,讓人們?cè)贋槟惴艓讉€(gè)炮,包一次餃子,破費(fèi)一次吧!”——這就是“破五”的來歷。不想,這幾聲炮傳到天宮,玉皇大帝正在那里下棋,聽到炮響,以為人間又出了什么事。便派財(cái)神到人間察看。財(cái)神是天上主管金銀財(cái)寶的神。他來到人間一看,到處都是香箔紙錁,高興得就忘了回去了。玉皇大帝又派倉(cāng)官下凡、倉(cāng)官是專管倉(cāng)庫的神。他看到家家戶戶堆滿了饅頭供香,也不愿回天了。玉帝又派了幾位神佛下凡,仍然沒有回音。說著時(shí)間已經(jīng)過去半個(gè)月了,玉皇大帝的棋也下完了。他忽然想起派下去的幾位神佛都沒有回來,便親自到人間察看。當(dāng)他看到人們穿得新嶄嶄的;吃著大米白面加肉菜,啥活也不干,心里十分生氣,便召來彌勒佛喝道:“我叫你掌管民間諸事,誰叫你盡讓人們吃好的,穿好的,不干活?”彌勒佛笑嘻嘻地說:“陛下息怒,你要我管人們的吃穿住行,可并沒有叫我讓人們干活呀!”一句話,說得玉帝閉口無言。玉帝一想,也對(duì),既然已經(jīng)這么辦了,那一年也只能有此一次,開春以后就要下地干活。所以,從那以后便留下了舊例,一年有一次春節(jié)。打那以后,彌勒佛再不能回南天門了。直到今天,在一些寺院里,還留著他的塑像。人們說,這事不能全怪彌勒佛,他畢竟是想給人們辦好事。所以,人們照常為他上香。

其它傳說

出身于南天竺婆羅門家庭,是釋尊的弟子,常修行菩薩道。彌勒菩薩的梵文Maitreya是一個(gè)很常見的婆羅門姓氏,字根源自梵文的Maitrī,意譯為慈氏。玄奘到印度求學(xué)時(shí),直譯梵文Maitreya為梅呾利耶。

在中國(guó)大乘佛教史上,彌勒的傳說起源甚早,很可能在第一次結(jié)集后、第二次結(jié)集前就已經(jīng)出現(xiàn),說一切有部將他編入《中阿含經(jīng)》,分別說部將尊佛編入《長(zhǎng)阿含經(jīng)》。在南傳小部經(jīng)《波羅延品》中,帝須彌勒(Tissa-metteyya)與阿耆多(Ajita,又譯為阿逸多)是釋尊久遠(yuǎn)劫前的兩位弟—子。

有關(guān)對(duì)聯(lián)

無論天南海北,在香火旺盛的寺院中,總能看到一尊袒胸露腹、喜笑顏開、手?jǐn)y布袋席地而坐的胖菩薩,他就是彌勒佛。

他在笑什么?為什么笑?給人們留下了豐富的想象空間。古往今來,許多文人墨客針對(duì)彌勒佛肚大過人、笑容滿面這兩個(gè)特點(diǎn)大做文章,寫下了不少語言詼諧、飽含哲理的楹聯(lián),點(diǎn)撥人生,給人們留下了有益的啟迪。

北京潭柘寺的彌勒佛兩邊有一副寓意深遠(yuǎn)的楹聯(lián):大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人。此聯(lián)把彌勒佛的形象刻畫得淋漓盡致,趣味盎然。妙的是作者巧借彌勒佛之像來針砭“天下難容之事”,嘲諷“世間可笑之人”,可謂用心良苦。

四川峨嵋山靈巖寺彌勒佛殿兩側(cè)也有一副令人回味無窮的對(duì)聯(lián):開口便笑,笑古笑今,凡事付之一笑;大肚能容,容天容地,與己何所不容。此聯(lián)與北京潭柘寺聯(lián)有異曲同工之妙,它蘊(yùn)含著人生哲理,告訴世人要達(dá)觀豁朗,淡泊名利,與人為善,團(tuán)結(jié)和諧。

與上述二聯(lián)寓意相近的彌勒佛聯(lián)甚多,如杭州千佛禪院有對(duì)聯(lián)曰:終日解其頤,笑世事紛紜,會(huì)無了局;經(jīng)年袒乃腹,看胸懷灑落,卻是上乘。又如蘇州某寺一對(duì)聯(lián):大肚能容,了卻人間多少事;滿腹歡喜,笑開天下古今愁。

四川樂山凌云寺彌勒佛殿上有一副對(duì)聯(lián),以詼諧幽默的語調(diào)寫出了彌勒佛的內(nèi)心獨(dú)白:笑古笑今,笑東笑西,笑南笑北,笑進(jìn)笑出,笑自己原無知無識(shí);觀事觀物,觀天觀地,觀日觀月,觀來觀去,觀他人總有高有低。下聯(lián)一連用了九個(gè)“觀”字,堪稱觀盡了天地日月與人間萬物。上下聯(lián)的一“笑”一“觀”,通俗易懂,讀來瑯瑯上口,趣味無窮,細(xì)品發(fā)人深思。

四川成都新都寶光寺的彌勒佛像兩側(cè)有一聯(lián)云:你眉頭著什么急,但能守份安貧,便將得和氣一團(tuán),常向眾人開口笑;我肚皮這樣肥大,總不愁吃憂穿,只因可包羅萬象,自然百事放心寬。此聯(lián)巧藉笑佛之口,勸誡世人要心胸寬闊,樂觀開朗。

山東濟(jì)南千佛寺的彌勒佛堂有一對(duì)聯(lián):笑到幾時(shí)方合口;坐來無日不開懷。聯(lián)語幽默含蓄,把古代文人那種憤世嫉俗的傲氣、知足常樂與世無爭(zhēng)的思想用俏皮話的形式表達(dá)出來,亦莊亦諧,別有情趣。

福建白云峰涌泉寺彌勒佛前有一聯(lián)云:笑呵呵坐山門外,覷看去的去來的來,皺眼愁眉,都是他自尋煩惱;坦蕩蕩的布袋中,無論空不空有不有,含脯鼓腹,好同我共樂升平。此聯(lián)勸告世人莫自尋煩惱,要少私寡欲,樂觀豁達(dá)地去做人處世。

在涌泉寺彌勒佛前另有一聯(lián)云:手上只有一金元,你也求他也求,未知給誰是好;心中尚無半點(diǎn)事,朝來拜夕來拜,究竟為何理由。此聯(lián)譏諷了那些求神拜佛者的貪財(cái)心理,告誡人們勿貪不義之財(cái),只有勤勞儉樸才是發(fā)家致富之路。

湖南衡陽的羅漢寺彌勒佛前一聯(lián)云:大肚能容,問人間恩怨親仇,個(gè)中藏有幾許;開口便笑,笑世上悲歡離合,此處已無些須。

彌勒佛聯(lián)中警示的聯(lián)句令人感嘆,世間萬物蕓蕓眾生,人間情仇悲歡離合,榮華富貴貧窮貴賤,地位官階燈紅酒綠……都付之一笑。大肚能容常人難容之事,忍得住心中煩惱,耐得住歲月寂寞,不爭(zhēng)一時(shí)之氣,方免百日之憂。忍為高,和為貴,縱然世事如棋變幻無常,悠悠萬事都不過如此而已。

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。