武陵源風景名勝區

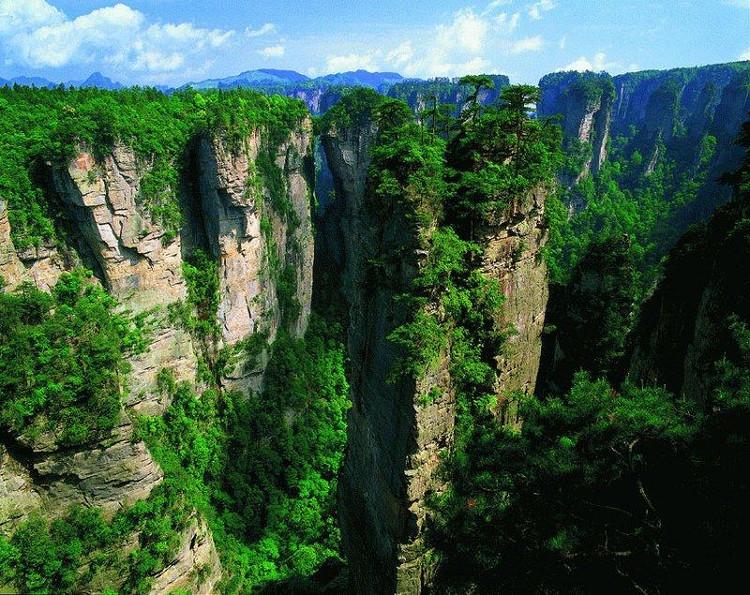

武陵源風景名勝區(Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area),位于中國湖南省西北部的武陵山脈中段桑植和慈利兩縣交界處,隸屬張家界市。武陵源由四大風景區組成,分別為張家界國家森林公園和張家界國家地質公園、索溪峪、天子山、楊家界三個自然保護區;總面積約391平方公里,核心景區面積超過250平方公里。武陵源具有比較原始的生態系統,有罕見的砂巖峰林地貌景觀,有3000多座形狀奇異的山峰,800多條溪澗,也有巖溶洞穴、瀑布群,并有天然森林,1980年代初被開辟為旅游景區,1988年被定為國家重點風景名勝區,并建立武陵源區政府。1992年12月,被聯合國教科文組織作為自然遺產列入《世界遺產名錄》;2004年2月13日,被聯合國教科文組織世界地質公園專家評審會批準為首批世界地質公園。

武陵源風景名勝區是20世紀80年代初新發現的山水名勝。武陵源獨特的石英砂巖峰林在均屬國內外罕見,在360多平方公里的面積中,目前所知有山峰3000多座,這些突兀的巖壁峰石,連綿萬頃,層巒疊嶂。每當雨過天晴或陰雨連綿天氣,山谷中生出的云霧繚繞在層巒疊嶂之間,云海時濃時淡,石峰若隱若現,景象變幻萬千。武陵源水繞山轉,據稱僅張家界就有“秀水八百”,眾多的瀑、泉、溪、潭、湖各呈其妙。金鞭溪是一條十余公里長的溪流,從張家界沿溪一直可以走到索溪峪,兩岸峽谷對峙,山水倒映溪間,別具風味。

武陵源的溶洞數量多、規模大,極富特色,其中最為著名的是索溪峪的“黃龍洞”。黃龍洞全長7.5公里,洞內分為四層,景觀奇異,是武陵源最為著名的游覽勝地之一。

歷史沿革 編輯本段

武陵源

1988年8月,武陵源風景名勝區列入第二批國家重點風景名勝區。

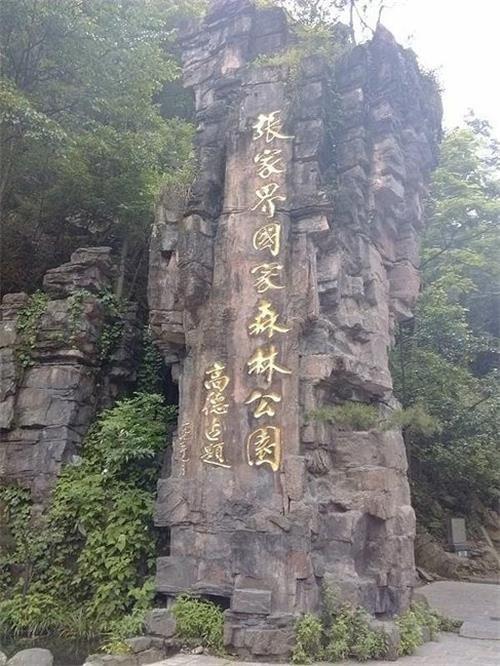

1992年,由張家界國家森林公園等三大景區構成的武陵源自然風景區被聯合國教科文組織列入《世界自然遺產名錄》。

2004年2月,武陵源風景名勝區被列為中國首批世界地質公園。

2007年被列入中國首批國家AAAAA級旅游景區。

武陵源風景名勝區

構成砂巖峰林地貌的地層主要由遠古生界中、上泥盆統云臺觀組和黃家墩組構成,地層顯示濱海相碎屑巖類特點。巖石質純、層厚,底狀平緩,垂直節理發育,巖石出露于向斜輪廓,反映出砂巖峰林地貌景觀形成的特殊地質構造環境和基本條件。而外力地質活動作用的流水侵蝕和重力崩坍及其生物的生化作用和物理風化作用,則是塑造武陵源地貌景觀必不可少的外部條件。

張家界地貌

張家界地貌是砂巖地貌的一種獨特類型,它是由石英砂巖為成景母巖,以流水侵蝕、重力崩塌、風化等作用力形成的以棱角平直的、高大石柱林為主的地貌景觀。它是“在中國華南板塊大地構造背景和亞熱帶濕潤區內,由產狀近水平的中、上泥盆統石英砂巖為成景母巖,以流水侵蝕、重力崩塌、風化等營力形成的,以棱角平直的高大石柱林為主,以及深切嶂谷、石墻、天生橋、方山、平臺等造型地貌為代表的地貌景觀”。

石英砂巖

構造溶蝕地貌

武陵源構造溶蝕地貌,主要出露于二疊系、三疊系碳酸鹽分布地區,面積達30.6平方千米,可劃分為五亞類,堪稱為“湘西型”巖溶景觀的典型代表。主要形態有溶紋、溶痕、溶斗、溶溝、石芽、石林、穿洞、洼地、落水洞、豎井、天窗、伏流、地下河、巖溶泉、溶窩、溶槽、石膜、埋藏石芽、漏斗等。溶洞主要集中于索溪峪河谷北側及天子山東南緣,總數達數十個。以黃龍洞最為典型,被稱為“洞穴學研究的寶庫”,在洞穴學上具有游覽和探險方面特殊的價值。

剝蝕構造地貌

剝蝕構造地貌分布于志留系碎屑地區,見及三亞類:碎屑巖中山單面山地貌,分布于石英砂巖峰林景觀外圍的馬頸界至白虎堂和朝天觀至大尖一帶;鯉魚脊Ⅴ谷中山地貌,分布于湖坪、石家峪、黃家坪等地;碎屑巖低山地貌,分布于中山外緣,山坡較緩,河谷呈開闊的Ⅴ型。

河谷地貌

河谷地貌類型可分為山前沖洪扇、階地和高漫灘。前者分布于沙坪村,發育于插旗峪—施家峪峪口一帶;索溪兩岸發育兩級階地,二級為基座階地,高出河面3~10米;軍地坪—喻家嘴一線高漫灘發育,面積達4~5平方千米。

地質遺跡景觀

武陵源風景名勝區回音壁上泥盆系地層中砂紋和跳魚潭邊巖畫上的波痕,是不可多得的地質遺跡,不僅可供參觀,而且是研究古環境和海陸變遷的證據。分布在天子山二疊系地層中的珊瑚化石,形如龜背花紋,故稱“龜紋石”。

氣候景觀

云霧是武陵源風景名勝區最多見的氣象奇觀,有云霧、云海、云濤、云瀑和云彩五種形態。

氣候特征

武陵源風景名勝區屬中亞熱帶山原型季風性濕潤氣候。境內年均降水量1380.0~1450.0毫米。各月降水分布不均,集中在4~7月,降水日達49天,約占全年降水日32%。強降水集中期為5~7月,降水量達650毫米,占全年總量的46%。12~1月降水少,約56毫米,僅占全年總量的4%。一年之中,4~7月為相對濕季,8~9月為相對干季。年平均日照為1297.2小時。以8月為最多,平均日照為202.5小時;2月份為最少,平均為55.7小時。年平均風力1.1米/秒,以2~4月較大,為1.3~1.5米/秒,其他月份在1.0~1.2米/秒之間。

武陵源風景名勝區降雪主要集中在12月至次年2月。境內30年平均有霜期91天,其中實有霜凍日為24.5天,年平均無霜期274天。霜凍最早年份從11月開始,最晚年份至次年3月終止。以1月最多,平均9.8天;12月和2月次之,分別有7.2天和5.3天。年平均雨凇日為1.3天,最長連續時間為8天,最大結冰直徑9毫米(1964年2月16日),以12月為多。

自然資源 編輯本段

水資源

武陵源

森林資源

武陵源風景名勝區森林覆蓋率85%。武陵源風景名勝區內植物分布呈現多樣性、過渡性、垂直性和古老性以及石峰上植被繁茂、種類繁多等特點。樹種以喬木為主,喬木、灌木和草木相混生;以常綠為主,常綠、半常綠和落葉并存;以天然林為主,天然林與人工林相間;以闊葉林為主,闊葉林與針葉林相混生。

根據1988年頒布的《國家重點野生植物名錄》,武陵源風景名勝區內有國家一類、二類保護樹種21種,其中一類有珙桐、伯樂樹(鐘萼木)、香果樹、南方紅豆杉、紅豆杉5種;二類有白豆杉、篦子三尖杉、巴東木蓮、鵝掌楸(馬褂木)、榧樹、閩楠、花櫚木、紫莖、刺楸、傘花木、擬單性木蘭、毛紅椿、厚樸、凹葉厚樸、杜仲、櫸木16種。

據1988年初步調查,景區內有古樹17棵、25種、55株。其中:楓香7株,黃連木6株,楓楊4珠,缺萼楓香、樟樹、桂花、柏木、武陵松各3珠,銀杏、南酸棗、刺楸、黃心夜合各2株,其他12種樹各1株。

植物資源

武陵源

武陵源風景名勝區境內中生代白堊紀至第三紀形成的被子植物科數占世界被子植物科數的29.8%,其中最原始離心皮類的被子植物有5屬11種。中生代白堊紀植物有金縷梅科、樟科等;新生代第三紀植物有八角楓科、七葉樹科、山茶科、旌節花科、蘭果樹科等。其中古老植物有八角科、五味子科、毛茛科、金粟蘭科、楊柳科、樺木科、榛科、殼斗科、桑科、榆科、杜仲科、鐘萼木科、領春木科、珙桐科、大血藤科、核桃科等16科。著名的第三紀孑遺植物鵝掌楸(馬褂木)散生于原始次生林中。

動物資源

武陵源

據1980年中國科學院華南考察隊考察,武陵源地區境內有陸生脊椎野生動物22目、58科、149種。以鳥類居多,占種數的46.9%;其次為獸類,占28.9%;爬行類占16.1%;兩棲類占8.1%。屬國家一類保護的3種:豹、云豹、黃腹角雉;國家二類保護的25種:獼猴、短尾猴、蘇門羚、穿山甲、黑熊、大靈貓、水獺、林麝、水鹿、豺、鴛鴦、鳶、雀鷹、松雀鷹、紅腹角雉、白冠長尾雉、紅腹錦雞、褐翅鴉鵑、草鸮、斑頭鵂鹠、短耳鸮、長耳鸮、虎紋蛙、大鯢。其中18種被列入《瀕危野生動植物國際貿易公約》。屬湖南省級保護的有獐、毛冠鹿、紅嘴相思鳥等54種。還有脆蛇蜥、麗紋蛇、魚游蛇以及索溪峪景區野人井內通體透明的盲眼魚等動物。

武陵源風景名勝區境內有獸類8目、21科、43種,屬國家一、二類保護的13種。有10目、24科、70種。以留鳥為主,兼有候鳥。屬國家保護種類的13種,占境內鳥類總數的18.6%。兩棲類動物2目6科12種。

主要景觀 編輯本段

張家界國家森林公園

張家界國家森林公園

天子山風景區

天子山風景區位于武陵源北,與張家界、索溪峪山水相依。

楊家界風景區

1992年在張家界西北角發現新的景區楊家界。這一新景區總面積3400公頃。

索溪峪風景區

索溪峪自然風景區內有2000多座山峰,還有19道溝壑和6條溪流。主要景點有十里畫廊、鴛鴦瀑、南天門、黃龍洞等。

其他景點

南天一柱

南天一柱,高300米,一頭托住云天,一頭穩扎大地,挺拔堅實,如擎天柱石。南天一柱位于張家界國家森林公園內,黃石寨游覽線一帶。穿過南天門,一石峰從深不可測的溝谷中沖天而立,上下一般粗細,有如鎮山之衛士。精悍瀟灑,超凡脫俗。武陵源怪石繁多,此為一典型代表,當風化作用使巖石化解,碎裂,以及水蝕作用使其沿裂面崩塌,故而形成拔地而起的孤立石柱。

琵琶溪

琵琶溪一帶林木繁茂,巖峰嶙峋,是張家界國家森林公園又一道精彩的風景線。主要景點有九重仙閣、望郎峰、夫妻巖、朝天觀等。

定海神針

定海神針,位于黃石寨游覽線一帶。五座山峰,座座如針插地。神話相傳是美猴王兄弟獼猴王為了寶山不倒,從東海龍王處借來五根繡花針變成五座山峰,入地三千丈。

天橋遺墩

天橋遺墩是六座高200多米的圓形石柱,位于黃石寨西面的溝谷溪澗,相互間距300米,一字排開,從第一石柱開始依次升高,從第四石柱又逐次降低,聯成一道拱形弧線,極像一組橋墩。

霧海神龜

在這座石峰頂端的平臺上,一塊長約5米、寬1米、高2米的橢圓形巖石微微隆起,很像烏龜。

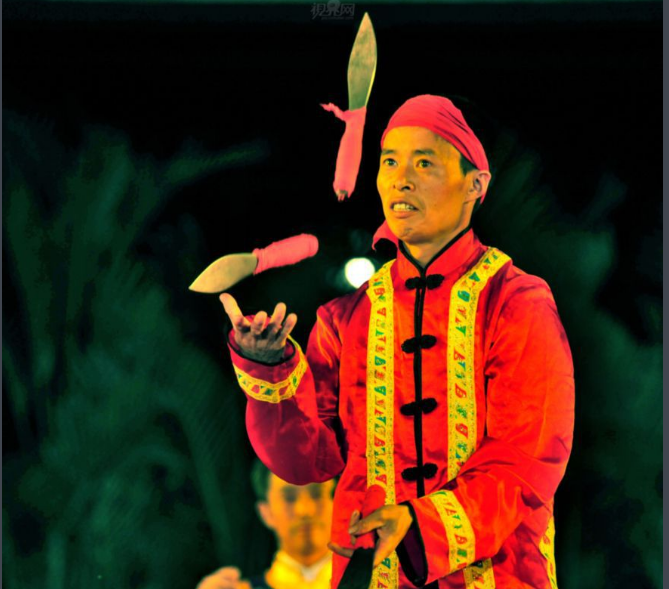

文化活動 編輯本段

民間風情

習俗歲時,即正月初一日晨,開門對東方作揖祝圣;歸者跪拜尊長,日拜年。拜年者以未出上九日謂親厚。過上九日謂遲年。婦女于夜間迎紫姑神,謂“請七姑娘”。正月十五夜,取杉樹枝,于宅外燒之,謂“燒”。兒童大聲呼逐,謂“趕毛九”。是夜,張燈結彩,演戲,玩花燈,舞龍燈,獅子燈,蚌殼燈,通宵達旦,城鄉皆然,叫“鬧元宵”。七月七夕,婦女結彩綢對月穿織,陳瓜果于道以祀牛郎織女。中秋節,土家族不興賞月,漢人稱之“守月花”,吃月餅則是土漢共有的習俗。土家人對中秋別有特色,他們披著明媚的月光,去冬瓜園里偷瓜,給無生育之夫婦“送子”。

服飾

民國以來,土家男女一年四季都戴頭巾,男人以青、藍、白或條紋布為主,長二三米,一圈圈地纏繞在頭上,包成人字路;女人則多為青絲帕或自印花頭巾,絲帕薄如蟬翼,最長達七、米,是婦女終生陪伴之物,死后必以帕縫頭入葬;小孩喜戴菩薩帽,虎頭帽。

飲食

土家人主食以苞谷、大米、高梁、紅薯、洋芋、雜豆為主。菜肴講究酸、辣、香味,這是土家飲食的又一大特點。

民間藝術

三棒鼓

三棒鼓

土家打鎦子

打鎦子,俗稱“打家伙”,是土家族一種獨特的民間器樂。全套鎦子由小鑼(又叫勾鑼)、頭鈸、二鈸、大鑼等四件打擊樂組成。打鎦子關鍵是要配合默契,還要根據曲牌旋律的提示。

梯瑪神歌

梯瑪、土語,俗稱土老司,意為敬神的人。土家族一年一度的“調年擺手”敬神祭祀活動,都由梯瑪一手執掌,祭祀過程中梯瑪演唱的敬神之歌就叫“梯瑪神歌”。梯瑪神歌的音樂旋律源于遠古土家部落的牛角號,而其舞蹈擺手舞源于古代巴人的“巴渝舞”。

獲得榮譽 編輯本段

2020年6月,權威文旅平臺邁點研究院發布2019年度5A級景區品牌100強榜單,武陵源排名第58位。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。