莫斯科

莫斯科(俄語:Москва,羅馬化:Moskva;英語:Moscow;Moskva),俄羅斯首都以及最大都市,是俄羅斯全國政治、經濟、科學、文化及交通的中心。面積2,510平方公里,與莫斯科州和卡盧加州接壤。2022年城區人口超過1263萬,都會區人口超過1700萬,是歐洲最大的城市,占俄羅斯總人口的1/10以上。莫斯科沿莫斯科河而建,由1147年的莫斯科大公時代開始,在沙皇俄國、蘇聯及今日的俄羅斯聯邦時代,都一直擔任著國家首都的角色。它是歷史悠久的克里姆林宮所在地,并做為上述政權的總部,是俄羅斯數個被列入世界遺產的建筑群之一。

城市簡介 編輯本段

莫斯科城市大部位于斯摩棱斯克–莫斯科丘陵,東南部屬美謝拉河間低地。地勢呈微波狀起伏,平均海拔120米,城西南的列寧山(海拔253米)為全市最高點。莫斯科河由市西北向東南流經市區的西部和南部。溫帶大陸性氣候,冬季寒冷漫長,1月平均氣溫為-10℃,絕對最低溫度-42℃;夏季溫暖,7月平均溫度18℃。年降水量580~600毫米,主要集中于7、8兩月。

莫斯科沿莫斯科河而建,由1147年的莫斯科大公時代開始,到沙皇俄國至蘇聯及俄羅斯聯邦政權都一直擔任著國家首都的角色。它是歷史悠久的克里姆林宮所在地,并一直作為上述政權的總部,為俄羅斯數個被列入世界遺產之一的建筑群。

莫斯科是俄羅斯最古老城市之一。15世紀成為俄羅斯的政治中心。1589年成為沙皇俄國首都和最大工商業城市。1592年及1638年城市又兩次向外擴大并構筑環城土墻,其邊界已達到現花園公路一帶。1712年俄首都遷往圣彼得堡后,仍是全國的經濟和文化中心。1812年俄法戰爭期間,大火燒毀了全城建筑物的2/3以上,1813年重建。18世紀末全市有工廠300家,一半以上為紡織工廠。1861年沙俄廢除農奴制后,城市經濟迅速發展,興起現代紡織、機械、化學及食品工業等,并成為連接全俄各地9條鐵路的最大交通樞紐,城市范圍也從1830年的78平方千米擴大到1917年的170平方千米。十月革命后,1918年3月莫斯科成為俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國的首都。1922年12月成為蘇聯首都。1928年后工業化進程加快。1940年工業產值比1913年增長20倍,占全國工業總產值的22.5%。其中機械工業發展最快,興建了汽車、飛機、精密機床、量具刃具、滾珠軸承、電工儀表等新興工業。第二次世界大戰后經過短暫的恢復后,城市建設與經濟進入快速發展階段,以住宅建設為重點的舊城改造和制造業的技術裝備更新步伐加快,城市經濟實力不斷增強,城市規模從1953年的380平方千米擴大到1980年的878.7平方千米。1991年蘇聯解體后,成為俄羅斯聯邦的首都。

莫斯科城市建設獨具風格。以克里姆林宮為中心,歷史上不同時期的古代建筑群區同十月革命后發展建設起來的新區相結合,構成現今城市的幾個圈層。由市中心向外依次為布里維雅特圈(包括克里姆林宮、中國城及白城)、花園圈、環形鐵路圈和環形公路圈。這四個圈層同放射形的路網與城市廣場相結合,形成了莫斯科城市空間結構的基本格局。市中心區位于花園圈層以內,為全市行政、文化和商業中心。克里姆林宮、紅場、列寧墓、俄羅斯聯邦政府和議會均位于區內;大劇院、博物館和文物古跡亦多集中于此。改造后的斯韋爾斯卡亞街(曾名高爾基大街)商業繁華,加里寧大街兩側高樓林立,阿爾巴特大街保留了許多俄羅斯風格的古建筑物。該區還具有典型的中心商業區功能。城市的東半部為工業較集中的地區。其中東北區與東區以機械工業為主;東南區有計算機中心和汽車制造廠,南區以輕紡工業較集中;西南區為高等學校與科研機構集中分布區,這里也是新發展的住宅區;西區與西北區以住宅區為主;北區為功能相對完整的新城區。

莫斯科市的近郊和遠郊分布有50多個大小衛星城鎮,它們大多同市區在生產、生活、休閑度假、對外交通及科研等方面有著密切聯系。如位于環城公路以外10~15千米森林公園帶中的松采沃、維德諾耶、希姆基、普希金諾、列烏托沃(以上為“臥城”性質),以及梅季希(地鐵車輛、化纖),紹爾科沃(紡織、化工),柳別爾策(石油加工、農機、核電站)等;位于森林公園帶以外30~90千米的澤列諾格勒(電子、精密儀器)、波多爾斯克(紡織機械)、埃列克特羅斯塔利(即“電鋼城”,生產優質鋼)、奧列霍沃–祖耶沃(棉紡織)、巴甫洛夫斯基(毛紡、絲紡)、諾金斯克(拖拉機)、杜布納(核物理)、多爾戈普魯德內(航天試驗基地)等。

莫斯科是全國科技文化中心,教育設施眾多,包括1433所普通教育學校和84所高等學校。大學以莫斯科國立羅蒙諾索夫大學(學生2.6萬余)和俄羅斯人民友誼大學(學生1.3萬余)為最著名。俄羅斯科學院及所屬的80多個研究所、俄羅斯醫學科學院、農業科學院及國家圖書館均分布于市內。全市有博物館67個,其中著名的有克里姆林宮博物館、歷史博物館、美術館、文學博物館、航空航天博物館及國民經濟成就展覽館等。有劇院121個,其中歌劇舞劇院4個,包括世界知名的國家大劇院和莫斯科藝術劇院。出版34種報紙。全市有大型體育場館近100個,其中最大的是1980年舉辦夏季奧運會的盧日尼基文化公園奧運場館。

歷史沿革 編輯本段

莫斯科的歷史是從14世紀開始,在克里姆林宮周圍逐漸成長。或說可以追溯至中古時代。在1147年,尤里·多爾戈魯基大公在爭奪基輔王位的一次戰爭后戰斗獲勝后,他邀請了自己的盟友切爾尼戈夫公爵斯維亞托斯拉夫·奧利戈維奇去到了弗拉基米爾公國邊境上的一個名叫莫斯科地點慶祝自己的勝利,這也是史書上第一次提及莫斯科這個地方。不過在石器時代久已經有人類居住在莫斯科附近。

由來及變遷

莫斯科得名于如今穿越整個城市的莫斯科河,而莫斯科河的名字來源有三種解釋,分別是低濕地(斯拉夫語)、牛渡口(芬蘭-烏戈爾語)、密林(卡巴爾達語)。

莫斯科的建立被認為是在1147年,當時,尤里·多爾戈魯基大公在爭奪基輔王位的一次戰爭后戰斗獲勝后,他邀請了自己的盟友切爾尼戈夫公爵斯維亞托斯拉夫·奧利戈維奇去到了弗拉基米爾公國邊境上的一個名叫莫斯科地點慶祝自己的勝利,這也是史書上第一次提及莫斯科這個地方,而后,俄羅斯人便把這一年作為莫斯科的誕生的日子,不過當時的莫斯科還是一個小村莊。1156年,尤里·多爾戈魯大公在莫斯科鞏固了防御措施,由此莫斯科便有了一個防御性的要塞的地位。

1263年,莫斯科大公國建立,1276年,首任莫斯科大公達尼埃爾立莫斯科為首府,1238年-1480年期間,莫斯科被金帳汗國統治;15世紀俄國人以莫斯科為中心,集合周圍力量進行反對金帳汗國統治的斗爭,并于莫斯科大公伊凡三世時在1478年最終統一了俄國,建立了一個中央集權的國家,國號為俄羅斯沙皇國,而莫斯科則成為俄國的首都;1572年莫斯科被克里米亞韃靼人襲擊和和焚毀。1610年,被波蘭將領斯坦尼斯瓦夫·若烏凱夫斯基攻陷,遭受劫掠。1700年后,彼得一世遷都到圣彼得堡。

1917年11月,列寧領導的十月革命勝利后,建立了俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國。蘇維埃俄國和俄國共產黨中央委員會于1918年從彼得格勒(今圣彼得堡)遷到莫斯科,并于1922年12月正式成為蘇聯首都。1991年蘇聯解體后,莫斯科成為俄羅斯聯邦的首都。

歷史上的經濟及文化

莫斯科從最開始建立之初就首先考慮到了堅固性、可靠性,起初從莫斯科的南部和東部游牧部落的聯盟經常威脅著它,而在西部的東歐國家波蘭立陶宛聯邦的軍隊也虎視眈眈。所以弗拉基米爾、特維爾、諾夫哥羅德盟軍同時建立了堅固的堡壘。

15世紀時,莫斯科的人口和領土面積已經超過了倫敦、布拉格和歐洲一些大的城市。1861年農奴制度被廢除后,資本主義在俄羅斯盛行起來,莫斯科逐漸發展壯大,它已經成為巨大的工業和貿易中心。

19世紀末,莫斯科各類工業和貿易的企業已達20000多個,其中工業企業有10000多個,工人人數達到12萬人,不少于16人的中小型的企業占絕大多數,但只有2%的企業人數超過50人。

在莫斯科的工業企業中紡織工業占多數,多數是建筑業,木材加工業、食品加工業、造紙業、制革業、汽車制造、工具生產廠家等等。在莫斯科工業發展百年歷程中初期已經達到了比較高的社會化生產。

1910年莫斯科6%大企業中集中了大約49%的工人。在那段時間里,超過500或更多的工人被認為是大型的企業。在工業大發展階段,外國的資本工業大量涉入,莫斯科所有的化學企業和電子技術企業都掌握在外國財團的手里(如德國工業巨頭)。1917年十月革命勝利后,政府在莫斯科大力發展了制造業(從車床制造到手表制造),從軸承加工到小汽車生產,紡織加工,它極大地推動了金屬加工業的發展。

莫斯科所謂的“印花的”大企業不得不退出了汽車制造業和電子技術業生產線,無線電技術,代表生產等領域。生產生活必需品為國家保障自給具有深遠意義。莫斯科成為俄羅斯工業強勁的生產和技術基地。在戰爭年代城市工業的結構轉變到汽車制造業和金屬加工業。幾百年間,莫斯科扮演了俄羅斯政治文化中心的作用,這里匯集了具有紀念意義的歷史建筑及紀念碑,克里姆林宮、新圣女修道院、莫斯科大學、凱旋門及圣山上的勝利公園等。莫斯科的權力機關充分認識到了這些文化遺產的寶貴,因此他們從沒間斷對這些遺產的保護。

地理環境 編輯本段

地形

莫斯科位于北緯55度到56度,東經37度到38度之間,地處俄羅斯平原中部,奧卡河和伏爾加河兩河間的中俄羅斯高地。城市面積1080.47平方公里。大莫斯科(包括環城公路以內地區)面積900平方公里,包括外圍綠化帶共為1725平方公里。莫斯科位于三種地形交接處。西北接斯摩棱斯克-莫斯科高地(地勢較為平坦,海拔175-185米)。南接莫斯克沃列茨科-奧卡河平原(海拔200-250米的喬普雷斯坦高地,溝壑眾多)。東面是梅曉拉低地,有堅硬的沙丘,海拔約160米。

氣候

莫斯科屬于溫和的溫帶大陸性濕潤氣候。極端氣象十分頻繁。十二月會開始漫長的冰雪消融期,降雪量大,平均年積雪期長達146天(11月初—4月中),冬季長而天氣陰暗。1月平均氣溫-10.2℃(最低-42℃),平均每年氣溫零度以上的天數為194天,零度以下--103天。而夏天可能氣溫陡降,陰雨連綿。7月平均氣溫18.1℃(最高37℃)。總計全年天氣晴朗時間1568小時。最近十年冬季常有相對濕度(高于70%)和溫度(高于0度)較高的記錄。年平均降水量190-240毫米。降水高峰期為八月和十月,降水量最少的是四月。冬季多刮西風、西南風和南風。自五月開始西北風和北風較為頻繁,另外,五月和九月是最好的旅游季節。

環境

莫斯科是世界上綠化最好的城市之一。從飛機俯瞰莫斯科,映入眼簾的是藍天下蔥綠的樹叢和清澈透明的河湖,城市整潔干凈。莫斯科市政府十分關心市內及郊區森林資源的保護。市內建有96座公園,14座花園,400個街心花園,160條林蔭道。綠化總面積約占總面積的三分一,達4.56萬公頃。市區森林面積1.16萬公頃。此外還有莫斯科市動物園,占地20公頃。在覆蓋著草皮的灰化土地帶分布著大片的松林。一些地方沼澤較多。莫斯科附近的森林里有各種野獸:麋、野豬、鹿、狐貍、白鼬、猞猁、貂、兔子,以及各種各樣的飛禽。

行政區劃

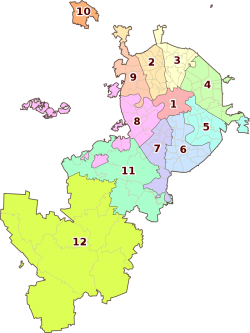

1991年以后,莫斯科市被劃分為10個行政區劃,分別是:

中央行政區

北行政區

東北行政區

東行政區

東南行政區

南行政區

西南行政區

西行政區

西北行政區

綠城行政區

新莫斯科行政區

特羅伊茨克行政區

每個行政區劃再細分地區。其中11和12是2012年7月1日從莫斯科州劃入,使莫斯科市面積增加至2,510平方公里,并使莫斯科市與卡盧加州接壤。

政治體系 編輯本段

莫斯科市杜馬選舉每4年舉行一次,總共有35個席位。

莫斯科市徽是由深紅色的盾牌構成的,寬和高的比例是8:9,騎士面向右側,穿著銀色盔甲,披著淡藍色的披風,手里握著鋒利的金色長矛刺向一只黑色的蛇狀怪物。它是于1781年在“喬治十字勛章”里關于蛇魔的傳說的基礎上建立的。莫斯科市的市旗是深紅色的,長和寬的比例是3:2,莫斯科的市徽位于旗幟的中心。莫斯科的市歌是由音樂家伊·奧·屠納耶夫斯基在詩歌“我的莫斯科”基礎上譜寫成的。

現任莫斯科市長為謝爾蓋·蘇比雅寧(2010年10月28日至今)。2010年當時他被時任總統梅德韋杰夫提名為莫斯科市長,其市長任期本應于2015年10月結束。他以希望成為民選市長為由在2013年6月向總統普京提出辭呈,并建議莫斯科社會院提前舉行市長直接選舉,在同年9月8日舉行的第一輪市長選舉投票中獲得57%的選票,成為莫斯科近10年來第一位民選市長。

治安

莫斯科在2008年以前的治安之差普為人所知,2007年國際知名媒體有線電視新聞網列出十大治安最差都市,莫斯科與巴基斯坦喀拉蚩被列為歐洲與亞洲治安最差的城市之首,這普遍被認為是警察公器私用與黑幫組織化尤其是俄國黑手黨的跋扈關系所造成的。

經濟綜述 編輯本段

莫斯科是一個人口超過1000萬人的特大型城市,是歐亞大陸上重要的交通樞紐。同時,莫斯科還是一個重要的工業制造業中心,工業總產值居全國首位,工業門類齊全,總共擁有20000多家工廠,其中有數量眾多的動力機械制作廠,以及專門制造機床,船舶,和精密儀器的廠家;同時城市還發展各種有色金屬的冶煉工業,這其中鋁業特別發達;除了重工業外,發達的化工業,輕工業,以及造紙業也是莫斯科工業中重要的一部分。而在十月革命前,莫斯科以紡織工業而著名,被譽為“花布城市”。

莫斯科政府首先建設和發展首都自由經濟和活關自由貿易區。首選是綠城行政區,以及西部的河港。

發展經濟銀行和交易網在俄羅斯金融市場起了重要作用,現在首都有1000家商業銀行,其中40%是俄羅斯的,莫斯科金融和交易網所進行的投資和商業活動90%在俄境內進行的。莫斯科的進出口業務得到了海關方面的大力扶持;248個海關口岸提供出入境服務。

人口民族 編輯本段

2002年10月人口普查統計,莫斯科常住人口為1000萬,連同外來人口約為1200萬。人口平均密度7700人/平方公里,中心部分人口密度高達29000人/平方公里。根據1976年的人口統計,居民中女性占55%,比男性多77.4萬人,人口自然增長率極低,僅為0.25%。由于人數量下降過快,莫斯科市政府加強了宣傳及獎勵生育措施,市長尤里·盧日科夫曾經表示,通過舉行"兒童年",以及進行"家庭年"計劃,2008年莫斯科共出生了10.2萬個嬰兒,該年莫斯科人口出生率達到二十年以來的最高水平。這一指標是從1988年以來最高的。

社會民生 編輯本段

文化、藝術、教育

莫斯科是全國科技文化中心,教育設施眾多,包括1433所普通教育學校和84所高等學校。大學以莫斯科國立羅蒙諾索夫大學(學生2.6萬余)和俄羅斯人民友誼大學(學生1.3萬余)為最著名。科研機構1000多所,科學工作者人數達20多萬。其中就有俄羅斯科學中心之稱的俄羅斯科學院,此外其他90多個科學機構,包括78個科研院校以及藝術、醫學、教育和農業研究院。另外還有數目眾多的研究所,各種專科院校,博物館,劇院,圖書館以及這些設施的分支機構。莫斯科基本保留了從前的基礎教育模式,大多數的義務教育學校,職業技術教育,其中的專業和高等教育初納入國家預算結構之中,這些教育都是免費的。最近幾年在莫斯科有償受教育也已廣泛實行,城市的教育體系滿足了人口各種不同教育需求。

俄羅斯國立圖書館是世界第二大圖書館,藏書3570萬冊(1995年)。每年出4萬種圖書,發行近3600種刊物。莫斯科現有72個劇院109個電影院31個音樂廳,78個博物館、142個展覽館。其中莫斯科大劇院、莫斯科藝術劇院、國家中央木偶劇院、莫斯科國家馬戲團、俄羅斯國家交響樂團享有世界聲譽。美術館中以普希金造型藝術博物館、特列季亞科夫畫廊以及兵工廠(克里姆林宮內,實際是一個小型的歷史博物館)、國立歷史博物館等較為著名。

體育

體育設施有大型體育館(座位在1500個以上)1970個,體育場96個,其中奧林匹克綜合運動場面積達11557平方米,1980年曾在此舉辦第22屆奧運會。還有65個游泳池、2900處足球場、1200個健身房、4個賽車場以及1600個籃球排球場。莫斯科由于其在政治于經濟方面在俄羅斯處于特殊的地位,城市中的各個體育項目的運動隊也在俄羅斯占有著舉足輕重的地位,很多隊即使在歐洲范圍內也是耳熟能詳的強隊,為莫斯科和俄羅斯獲得一個又一個榮譽。

衛生

醫療設施包括193所醫院和1000個診所。

旅游

莫斯科是歐洲一個很著名的旅游城市,綠化面積高,有“森林中的首都”美譽,市內的人文經典數目也非常眾多。

以下列出莫斯科主要旅游景點:

克林姆林宮

紅場

圣巴西爾大教堂

莫斯科地鐵

特列季亞科夫畫廊

普希金藝術館

新圣女公墓

博羅季諾戰役全景博物館

國民經濟成就展覽中心(全俄展覽中心)

武裝力量博物館

奧斯坦基諾(莊園、劇場、電視塔)

阿爾巴特大街

駝鹿島國家公園

城市交通 編輯本段

莫斯科是俄羅斯國內最重要的交通樞紐城市。全市有五個民用機場(謝列梅捷沃國際機場、多莫杰多沃國際機場和伏努科沃國際機場為最大的三個),九個火車站(列寧格勒站、喀山站、雅羅斯拉夫爾站、庫爾斯克站、里加站、基輔站、白俄羅斯站、薩維奧洛夫站和帕韋列茨站),是西伯利亞鐵路的起點。環繞首都邊緣的是莫斯科環城公路;市內有莫斯科地鐵,由10多條擴散線和一條環線構成;擁有世界第一大無軌電車系統。由于臨莫斯科河,又有莫斯科運河和伏爾加-頓河運河接駁,故有“五海之港”的美譽。

體育事業 編輯本段

足球

莫斯科迪那莫足球俱樂部

莫斯科火車頭足球俱樂部

莫斯科斯巴達克足球俱樂部

莫斯科魚雷足球俱樂部

莫斯科足球俱樂部

莫斯科中央陸軍足球俱樂部

室內足球

莫斯科迪納摩足球俱樂部

莫斯科斯巴達克足球俱樂部

莫斯科中央陸軍足球俱樂部

冰球

莫斯科迪那莫冰球俱樂部

莫斯科斯巴達克冰球俱樂部

莫斯科中央陸軍冰球俱樂部

蘇維埃聯隊

籃球

莫斯科迪納摩籃球球俱樂部

莫斯科中央陸軍籃球俱樂部

排球

莫斯科迪那莫排球俱樂部

水球

莫斯科迪納摩水球俱樂部

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。