泰山

泰山(漢語拼音:tài shān;英語:Mount Taishan),古稱岱山,又名岱宗,春秋時改稱泰山。泰山自然和文化遺產保護區位于山東省泰安市和濟南市境內,1983年經國務院批準列入國家重點風景名勝區,1987年12月11日聯合國教科文組織世界遺產委員會第11屆全體會議正式接納為自然文化遺產,總面積24200公頃。泰山自然景觀雄偉絕奇,有數千年精神文化的滲透渲染和人文景觀的烘托,被譽為中華民族精神文化的縮影。泰山自古以來與其它四座名山——南岳衡山、西岳華山、北岳恒山、中岳嵩山合稱“五岳”,泰山有“五岳之首”、“天下第一山”之譽。

泰山于1987年根據文化遺產和自然遺產遴選標準C(I)(II)(III)(IV)(V)(VI)、N(III)被列入《世界遺產目錄》,為世界文化、自然雙重遺產。世界遺產委員會評價:莊嚴神圣的泰山,兩千年來一直是帝王朝拜的對象,其山中的人文杰作與自然景觀完美和諧地融合在一起。泰山一直是中國藝術家和學者的精神源泉,是古代中國文明和信仰的象征。

泰山是中國游覽歷史最悠久的名山。孔子“登泰山而小天下”是有記載最早的游人。泰山旅游資源不僅豐富,而且具有很高的價值和品質。泰山主峰玉皇頂在泰安市北,海拔1,545米。泰山風景名勝以泰山主峰為中心,呈放射狀分布,由自然景觀與人文景觀融合而成。泰山山體高大,形象雄偉。尤其是南坡,山勢陡峻,主峰突兀,山巒疊起,氣勢非凡,蘊藏著奇、險、秀、幽、奧、曠等自然景觀特點。人文景觀,其布局重點從泰城西南祭地的社首山、蒿里山至告天的玉皇頂,形成“地府”、“人間”、“天堂” 三重空間。岱廟是山下泰城中軸線上的主體建筑,前連通天街,后接盤道,形成山城一體。由此步步登高,漸入佳境,而由“人間”進入“天庭仙界”。

泰山是一座天然的歷史、藝術博物館,僅在泰山的中軸線上就現存有各種石刻1800余處。泰山岱廟天貺殿同北京的太和殿、曲阜大成殿并稱為中國三大宮殿。在靈巖寺還有40尊宋代的羅漢塑像,造型突出個性,充分顯示了中國古代精湛的雕塑技藝和藝術表現力。

泰山文化 編輯本段

泰山,自古就有“五岳獨尊”、“天下第一山”的美譽。在人類歷史上,人們大多都有著“戀山”的“情結”,這是世界性的。登山即登天。人們無不期望通過登山的途徑,實現潛意識里登天的心靈訴求和美好憧憬。然而,一座大山與一個民族的文明史同步,卻是罕見的。《史記》中就有七十二王封禪泰山的史傳。遠古時期的神農氏、炎帝、黃帝、堯、舜、禹等,無不來泰山祭祀天地。

中國最早的歷史文獻《尚書》說:舜在春季的二月登上泰山,在山巔燒火祭祀,這是一個王者成功后取得最高祭祀權的標志,是帝王權力的象征。在封建社會里,大凡帝王都會自命為“天子”,是受命于天的。而要祭天,最莊嚴、最神圣的儀式,就是到泰山去封禪,因為在人們的心目中,泰山是最高最大的山,是萬物始生之地。

秦始皇一統天下,成為中國歷史上第一個中央集權的封建帝王。即位后的第一件大事,就是泰山封禪。雄才大略的漢武帝,則把封禪作為治國安邦、修身養性的第一要務,前后八次登封泰山。漢文帝、漢章帝、漢安帝、隋文帝、唐高宗、武則天、唐玄宗、宋真宗、清康熙、清乾隆等,都以不同的形式祭祀過泰山。

泰山封禪意味著受命于天,昭示著國家統一,彰顯著國泰民安,因此,歷代帝王莫不競相效仿。泰山封禪這一“曠世大典”,在中國執著的演繹了數千年。 由此,也就形成了泰山在世界上獨一無二的封禪祭祀文化,或曰帝王文化。

“登泰山而小天下”,是孔子一次登高望遠的經歷。泰山是精神和文藝的源泉。詩圣杜甫,正是以一首《望岳》,躋身于唐詩之頂峰。“一覽眾山小”,成為仁者樂山的絕唱。而詩仙李白“天門一長嘯,萬里清風來”的千古佳句,則給泰山平添了智者樂水的空靈。

泰山是道教的發祥地之一。佛教東來,泰山是最早接受佛教的名山之一。有人說儒、釋、道三教,是中國人安身立命的三大精神支柱。那么可以說,在泰山,佛道同宮,儒釋相依,“三教合一,合而不同”達到了極致。

普照禪寺的高僧元玉,以“三教一理”的現身說法,曾為前來泰山祭祀的清代康熙皇帝講經論道。

登泰山,保平安。平安,是泰山文化的核心元素之一。在泰山文化的語境中,平安是一個關鍵詞。在泰山的信仰里,最普遍、最虔誠的則是平安信仰。

泰山神——東岳大帝是神界的王者。他詮釋著生死的真諦,被歷代帝王所崇奉,稱為“天齊仁圣帝”。

碧霞元君,是人們生活的保護神,人們親切的稱她為“泰山老奶奶”,只要有所祈求,她就會像老人一樣呵護著人們。讓人們心靈得到凈化,生活充滿信心,生命更具意義。

“泰山石敢當”,也是泰山信仰中所特有的一位神祗。成為“登泰山、保平安”這一理念的進一步物化和延伸。

建筑是一種凝固的文化。從泰城通天街到泰山極頂,這條長達十幾公里的南北中軸線上,古建筑星羅棋布,從山下到山上,110余處的宮、觀、祠、亭、坊、樓、閣、塔、橋等各式建筑,讓人們堅貞不渝的營造了上千年。這不僅在中國的名山大川中絕無僅有,同時也被稱為世界文明建筑史上的一大奇跡。山下的岱廟,是中國三大宮殿式建筑之一。宋天貺殿,是岱廟的主體建筑,與北京故宮太和殿、曲阜孔廟大成殿,并稱海內三大宮殿式建筑。而天貺殿千年的歷史,則是其他兩大宮殿所望塵莫及的。如果說太和殿象征的是至高無上的皇權,大成殿象征的是經世安邦的儒學,那么,天貺殿象征的則是上蒼對國泰民安的賜予和佑護。

山上的碧霞祠,銅的世界,鐵的王國,是中國高山建筑的典范。

石刻,是文化的藝術,也是藝術的文化。泰山是一座石刻藝術寶庫,泰山上鐫刻著一部中華民族的文明史。泰山現有刻石2200余處,從秦代延續至今,無論時間的跨度還是書法藝術的流變,堪稱中外首屈一指的天然書法博物館。2006年,泰山被評為中國書法第一山。

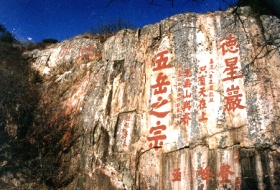

秦代的泰山刻石,是中國“書同文”的見證,被視為稀世之寶。唐高宗與武則天的《雙束碑》,兩石并立,寓意高宗與武則天共掌天下,碑文中還有武則天自己創造的文字。被稱為“碑中一絕”。唐玄宗的《紀泰山銘》刻石,以其巨大的形制,成為中國最大的帝王摩崖刻石。經石峪的北齊摩崖刻石,是我們所知的中國最大的佛教經典刻石。被金石學家譽為“大字鼻祖”、“榜書之宗”。

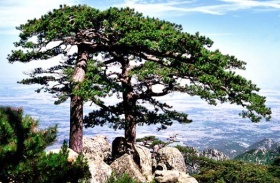

泰山現有上百年的古樹名木近2萬株,其中有23株古樹名木列入世界遺產清單。它們都是泰山重要的生態文物。漢柏,為漢武帝封禪泰山時所植。連理柏,是吉祥美好的象征,悠悠千載,生生相依,自是忠貞不渝。“五大夫”松,是秦始皇封禪泰山時,給這組松樹的封號。不可一世的秦始皇,竟感恩戴德于這一組松樹。望人松,已是泰山的標志性景觀。同樣見證著歷代帝王的來來去去,迎送著不同時代數以億計的登山者。

旅游線路 編輯本段

泰山中路

紅門游覽線,是古今最主要的登山旅游路線,是歷朝皇帝的登山御道。沿途林蔭夾道,石階盤旋,峰巒竟秀,泉溪爭流,自然景觀雄奇秀美,古跡眾多,共計有古寺廟8處,碑碣200多塊,摩崖刻石300多處,傳統文化韻味濃郁。古代帝王將相、文人墨客以及黎民百姓上泰山,多是從中路開始攀登的,因此中路有“登天景區”之稱。又因為這條道路景色深幽,所以也被稱為泰山的“幽區”。

沿途景點主要有:岱宗坊、關帝廟、一天門、孔子登臨處、紅門宮、萬仙樓、革命烈士紀念碑、風月無邊刻石、三官廟、斗母宮、元君廟、經石峪、奉安紀念碑、回馬嶺、中天門、云步橋、五大夫松、望人松、朝陽洞、十八盤、升仙坊、南天門等。

岱廟 位于泰山南麓泰城中部,又名東岳廟、泰岳廟、岱岳廟,俗稱泰廟,是古代祭岱的主要場所。今廟內有古建筑和仿古建筑186間,碑碣184塊,漢畫像石48塊,古檜、側柏212株,觀賞植物292種。建國后,曾為泰山管理機構駐地,今為泰安市博物館。1988年列為全國重點文物保護單位。

岱宗坊 位于岱宗大街北側的紅門路南首,為登泰山的起點。明隆慶年間始建,清雍正八年(1730年)重建。為四柱三門式石坊,造型粗獷、簡潔,額題篆書“岱宗坊”三個金色大字,有標志導向作用。坊前分立《重修岱宗坊記》和《重修泰山記》碑。

天貺殿 是岱廟的主體建筑,是泰山神東岳大帝的宮殿。位于岱廟中軸線的中后部,始建于北宋,元稱仁安殿,明稱峻極殿,民國始稱今名,緣自宋真宗假造“天書”之事。“天貺”即天賜的意思。相傳北宋大中祥符元年(1008年)六月初六有“天書”降于泰山,宋真宗即于次年在泰山興建天貺殿,以謝上天。整座大殿雕梁彩棟,貼金繪垣,丹墻壁立,峻極雄偉,雖歷經數朝,古貌猶存。大殿面闊9間,進深5間,通高22.3米,為重檐廡殿頂,上覆黃琉璃瓦。重檐之間有豎匾,上書“宋天貺殿”。殿正中祀泰山神,龕上懸清康熙皇帝題“配天作鎮”匾,與此相對的明間大門內上懸乾隆皇帝題“大德曰生”匾。像前陳列清代銅五供一套及銅缶、銅釜等。大殿殿前露臺高筑,雕欄環繞,云形望柱齊列,玉階曲回,氣象莊嚴,中置明代鐵鑄大香爐和宋代兩大鐵桶;兩側有御碑亭,內立乾隆皇帝謁岱廟詩碑。露臺南側臺上一石卓然中立,名扶桑石,俗稱迷糊石。天貺殿與北京故宮太和殿、曲阜孔廟大成殿并稱“中國古代三大宮殿”。

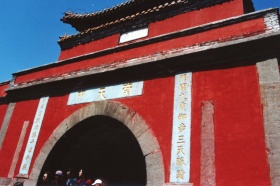

正陽門 出岱廟坊,迎面看到的高大寬闊的“正陽門”,正陽門始建于宋,毀于二十世紀中葉,現在的正陽門是1985年按照宋代建筑風格重新修建的。進入正陽門,兩扇朱紅大門,門上鑲有81個鐵制饅釘,有鋪首,象征著岱廟的尊嚴,古時候只有帝王才能從此門進入。正陽門高8.6米,上面的五鳳樓高11米,共5間,為九脊單檐歇山頂,覆黃色琉璃瓦,24根四方明柱,檐下斗拱出三翹四,墨線大點金彩繪,額枋金龍飛舞,遠遠望去翹檐翼然,翩翩欲飛。正陽門兩旁置有東、西掖門。

關帝廟 位于泰山盤道起點,坐北朝南,創建年代無考,里面供奉著關公,現在廟里的建筑是明清時期山西商人捐資修建的。明清時泰城的鹽商和當鋪大部分人是山西人,與關公是同鄉,便把關羽奉為福氣之神,并常在這里聚會祭祀,所以這里又叫做“山西會館”。廟門前影壁上的“神威巨鎮”四個大字,是清乾隆登泰山時題書的。關帝廟內古樹繁茂,從正殿右側進入后院,有一株古柏,其形態奇特,樹體的主干、枝干都是扭曲生長的,在樹體的主干處又分出三大枝干。樹干高僅0.8米,而直徑達1.1米,三股枝杈扭曲盤旋而上,盤曲疊密,就像是蟠臥的虬龍,給人以古拔挺秀的感覺。這株“漢柏第一”已被列入世界遺產保護名錄。

紅門宮 位于“孔子登臨處”石坊北。其地東臨中溪,西依大藏嶺,因嶺上有丹壁如門而得名。紅門宮創建無考,明天啟六年(1626年)重修。它以盤路為界,分為東西兩院,并以飛云閣跨路相連,拱形門洞上題“紅門”兩大字。西院為道觀,宮門額題“紅門宮”,祀泰山女神,為碧霞元君中廟。東院為“彌勒院”,供奉彌勒佛。

萬仙樓 位于紅門宮北,為跨道閣樓式建筑,明萬歷四十八年(1620年)始建,舊稱“望仙樓”。原祀王母,配以列仙,后改祀碧霞元君。北向門洞額題“謝恩處”,相傳舊時帝王登泰山,地方官員送駕于此,帝令回府,群官謝恩。又傳朝山香客返回至此,叩謝泰山老母保佑平安。樓四周鑲有明清善男信女朝山的題名碑63塊,樓東南側有“隱真洞”。

斗母宮 位于萬仙樓北,古名“龍泉觀”。創建時間無考,明嘉靖二十一年(1542年)重建后更今名。原為道教宮觀,至清康熙初年改為尼姑住持。宮內殿閣亭廊幾十間,分別座落在三進院落之中,布局疏密得宜,建筑深秀莊嚴。東有“聽泉山房”三間,可觀賞中溪的“三潭疊瀑”。這里,重巒深澗,風景如畫紅墻碧瓦,古樸典雅,山能醉人,泉以滌心,古剎鐘聲,幽雅動人,自古便是聽泉、觀瀑、品茗、賞景的勝地。

孔子登臨處 位于一天門北,為四柱三門式跨道石坊。古藤掩映,文雅端莊,額題“孔子登臨處”五大字。明嘉靖三十九年(1560年)始建。柱聯曰:“素王獨步傳千古,圣主遙臨慶萬年。”坊兩側分立兩碑,東為明嘉靖年間濟南府同治翟濤題“登高必自”碑;西為巡撫山東監察御史李復初題“第一山”碑。北側為兩柱單門的“天階”坊。

一天門 位于泰山中路盤路起始處,是一座跨道而建的雙柱單門式石坊。創建于明代,參政龍光題額,清康熙五十六年(1717年)山東巡撫李樹德重建。坊兩側分立明隆慶年間欽差監兌戶部員外郎楊可大題“天下奇觀”碑、嘉靖年間登州府通判孫價書“盤路起工處”碑。

壺天閣 位于斗母宮北,是一座跨路閣樓式建筑,始建于明代,原名升仙閣,清乾隆十二年(1747年)拓建后更今名,蓋因道家稱仙境為“壺天”而得名。清嘉慶間泰安知府廷璐于閣上題聯:“登此山一半已是壺天,造極頂千重尚多福地。”門洞上雙柏橫生,盤結向上,奇偉壯觀。

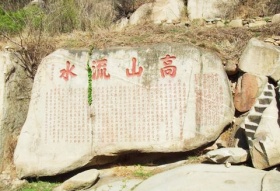

經石峪 位于泰山斗母宮東北,有岔路盤道相通,過漱玉橋、高山流水亭、神聆橋即至。峪中有緩坡石坪,上刻隸書《金剛經》,俗稱曬經石,明隆慶年間萬恭書刻“曝經石”。

回馬嶺 位于壺天閣西北側,是一座跨盤道而建的雙柱單門式石坊。坊始建時代無考,1937年重修。回馬嶺之名,初見于唐大歷十四年(779年)《雙束碑》中。坊后盤路陡絕,梯云御風,行使險要。“回馬嶺”三字,意即騎馬上山,至此嶺路陡絕,馬不能再上,只好回馬,足見這里重巒疊嶂,峰回路轉,陡峭難行之狀。

中天門 是泰山登山東、西兩路的交匯點。此處為登頂半程,上下必經之地。中天門建于清,為兩柱單門式石坊。泰山古時多虎,古人在坊北建廟祀黑虎神,現廟內塑財神趙公元帥執鞭跨虎,東為仿古茶樓,西南為中溪賓館,西北為中天門索道站。中天門位于黃峴嶺脊背之上,海拔847米。

快活三里 在中天門北,又名快活山。登山至此,忽逢坦途,青山四圍,下臨絕澗,氣爽景幽,從山下艱難地攀登到此,游客已經非常疲勞,忽逢坦途,會產生一種“快活似神仙”的感覺。南側有名泉,武中奇題“玉液泉”,水甚甘冽,《泰山藥物志》 將其列為泰山十二大名藥之一。

青帝宮 位于泰山玉皇頂西南,西靠神憩宮,東接上玉皇頂的盤道,是青帝廣生帝君的上廟。創建無考,明清重修,建國前毀。青帝即太昊伏羲,古代神話人物之一,道教尊奉為神。傳說青帝主萬物發生,位屬東方,故祀于泰山。此廟坐北朝南,為二進式廟宇,平面呈方形,由廟門、正殿和東西配殿組成。

瞻魯臺 在日觀峰南側,石梁突兀,平展如臺,臺上有巨石,上刻“瞻魯臺”三大字,寓意在此可遠瞻魯國曲阜。石臺三面陡峭如削,壁立千尺,立此下望,令人眩目。此處又稱“舍身崖”,因舊時常有人于此為父母求福而投崖舍身而得名。明萬歷初年,山東巡撫何起鳴在崖前筑石欄阻攔,遂更名“愛身崖”。

唐摩崖 在玉皇頂盤路東側,有峰巒絕壁如削,俗稱“大觀峰”,也叫“彌高巖”。上刻唐玄宗御制《紀泰山銘》,俗稱唐摩崖碑,高13.3米,寬5.7米,碑文書24行,滿行51字;碑額高3.95米,隸書“紀泰山銘”。摩崖碑上刻序言、銘文及額款共1008個字,是唐玄宗東封泰山歌功頌德的紀事碑,曾多次貼金。

天街 進了南天門再上兩層臺階就是天街,天街自古以來就似懸在天上的一條街市。古代的香客,現在的游人都對這條街存有深刻的印象。在長約千米的天街上布滿了賓館、飯店、商鋪。據記載,天街從清代就開始繁華,當時的一些店鋪老板用實物作為招牌,如“棒槌”、“木碗”、“鸚鵡”等。天街石坊向東路北,為乾隆行宮及唐代文學家蘇源明讀書處舊址。街北側均為以后改建的仿古建筑,街南面筑起了一條長長的石欄,游客憑欄可遠眺中天勝景,泰城夜色。

玉皇頂 是泰山主峰之巔,因峰頂有玉皇廟而得名。玉皇廟古稱太清宮、玉皇觀。玉皇廟始建年代無考,明成化年間重修。主要建筑有玉皇殿、迎旭亭、望河亭、東西配殿等,殿內祀玉皇大帝銅像。神龕上匾額題“柴望遺風”,說明遠古帝王曾于此燔柴祭天,望祀山川諸神。殿前有“極頂石”,標志著泰山的最高點。極頂石西北有“古登封臺”碑刻,說明這里是歷代帝王登封泰山時的設壇祭天之處。

碧霞祠 位于岱頂,是泰山女神碧霞元君祠宇,初名昭真祠,金代改稱昭真觀,明代稱碧霞靈佑宮,清乾隆年間(1736-1795)改為今名。始建于宋大中祥符二年(公元1009年)。整組建筑巍峨嚴整,氣勢恢宏,宛若天上宮闕。祠以山門為界,分內外兩院,內院正殿供奉碧霞元君銅像,銅瓦覆頂,東西配殿鐵瓦覆蓋,是一組高山建筑中的杰作。

南天門 又名三天門,恰處于石壁谷的上口,海拔1460米,形勢險要,位于整個登山盤道中軸線的上端。每當山間云霧出沒、變幻無窮的時候,天門在云霧中時隱時現,十八盤似天梯倒掛,襯托的泰山主峰更加雄偉壯麗。南天門創建于元代初年,岱廟主持道士張志純集資創建。它是城樓式建筑,石砌拱形門洞,上筑摩空閣三間,黃琉璃瓦重檐歇山頂。門洞兩側有楹聯:“門辟九霄,仰步三天勝跡;階崇萬級,俯臨千嶂奇觀。”李白曾在此留下千古絕句:“天門一長嘯,萬里清風來。”南天門的建筑特色是自然景觀與人文景觀巧妙結合的典范,人工借自然之勢,自然借人工之力,實在是匠心獨運。

升仙坊 全石結構,創建年代不詳,此處北上150米即為南天門,共有石階約480級,十分陡峭,其盤道被稱作緊十八盤,是登泰山的最為艱難處。您在此感到上臨岱頂天庭仙境,似有飄然升仙的意境。此處山勢陡峻,懸崖峭壁,在此小憩,回視山下,會有騰身云霄之感。舉首仰望,南天門近在眼前,奮力攀登,岱頂在望。在這里您也許悟出了人生的自我實現,就如登泰山一樣,所得到是精神上的升華。

月觀峰 位于南天門西,與日觀峰東西對峙而名。古人言可在此望越國,故又稱越觀峰。天晴氣朗時,夜晚可觀濟南萬家燈火,俗稱望府山。山頂有月觀亭;山陽為泰山索道南天門站,過天橋有路與南天門相通;山陰有兩石對立如門,稱西天門。明萬歷年間林古度在石門上題“西闕”。鐘惺在《登泰山記》中頌道:“岱之為天門者三 ,西天門者石自門焉,真天門也。”

五岳獨尊 “五岳獨尊”景觀石群位于泰山極頂(玉皇廟東南),海拔1532米。歷經百年滄桑的“五岳獨尊”四個字是正楷書體,系清光緒丁未年間(公元1907)年由泰安府宗室玉構題書的,所謂宗室,也就是王室的子孫,皇帝的親戚,所以說,當年題寫五岳獨尊四個字的人叫愛新覺羅玉構!摩崖高210厘米,寬65厘米,大字徑55x42厘米。在其左側有楷書“昂頭天外”題刻。從2004年11月起,泰山景區對“五岳獨尊”景觀石群進行保護整修。

無字碑 泰山玉皇頂玉皇廟門前有一座高6米,寬1.2米,厚0.9米的石碑。碑頂上有石覆蓋,石色黃白,形制古樸渾厚。奇怪的是,碑上沒有一個字,因而被人稱為“泰山無字碑”。正因為它沒有留下文字,所以此碑究竟是何時、何人所立,便成為一個疑問。有關此碑,人們曾作多種推測。明、清兩代,有不少人認為它是秦始皇所立,立碑之意在于焚書。又有人提出另一種推測,認為此碑原本是有字碑,后經過長期的風雨侵蝕,原有的文字被風化剝落殆盡,以致成了無學碑。但這一看法也有問題。從現存的無字碑看,風化的情況并不嚴重。而且它在宋代已被稱為無字碑,秦代所立的有字泰山碑,在宋代尚能辨認出一百四十六字,如果無字碑也是秦代所立,那么到宋代不可能剝蝕得一字不存。又有人推測,此碑很可能是漢武帝所立。

舍身崖 在日觀峰南,沿小盤路經過一線天,便是舍身崖。它三面陡峭,下臨深淵,舊時常有愚民為救治父母病災,便祈求神靈,跳崖以身相許。明萬歷初年巡撫何起鳴在崖側筑墻阻攔,更名為愛身崖。清代康熙年間泰安州知事張奇逄建圍墻,并派更夫守護。1965年順崖畔建石欄防護。崖上有巨石突兀,高約3.3米,石旁大書“瞻魯臺”,俗稱幡桿石。相傳孔子曾登此瞻望魯都曲阜。石上有1983年趙樸初題“造化鐘神秀”、周而復題“煙橫云倚”等刻。臺東北有平坦巨石臨懸崖,稱可止臺,上有宋代政和年間題名。

望吳圣跡 在天街的東首路北有石坊,額稱“望吳圣跡”;坊后是孔子廟,廟后是孔子崖。

孔子廟 位于泰山天街東端北側。廟南有“望吳圣跡”石坊,坊雙柱單門。因傳孔子在此處望見吳國都城外的白馬而得名。《岱覽》記載,孔子廟創建于明嘉靖年間,后廟貌殘圮,僅存廟門。廟門兩側楹聯為:“仰之彌高,鉆之彌堅,可以語上也;出乎其類,拔乎其萃,宜若登天然”。1993年在原址上進行了修復,廟貌煥然一新。

丈人峰 在玉皇頂西北,因狀如老翁傴僂而名。古時尊稱老人為丈人,又加附近有數塊俊秀小石,所以又有“老翁弄孫”之稱。自古至今人們對妻子的父母稱“岳父岳母”、“丈人丈母”或“泰山泰水”,主要是根據《漢書·郊祀志》中的“大山川有岳山,小山川有岳婿山”演變而來。《酉陽雜俎》上說:玄宗封禪泰山,張說為封禪使。他的女婿鄭鎰原本是個九品官,封禪后升為五品。玄宗見鄭鎰官位騰飛,很是奇怪,就問鄭鎰,鄭鎰無詞以對。一旁的黃幡綽就說:此泰山之力也。一語雙關,玄宗默許了。所以自唐代開始,“泰山”、“岳父”便成為妻父的專稱了,“丈人”也由原來泛指老人而演變成妻父了。丈人峰上有:天下第一山、凌霄峻極、中天獨立、東柱第一靈區等刻石;1990年又刻上了日本書法家柳田泰云先生書寫的“國泰民安”四個大字。峰上還有乾隆皇帝的詩刻:“丈人五岳自青城(今四川灌縣東南),岱頂何來假借名。卻是世人知此慣,誰因杜老句詳評。”

云步橋 在快活三里北首的云步橋,原來是木橋,叫雪花橋,民國年間改建石橋。這里林木茂盛山谷深幽,常為云霧籠罩,因此楊承訓題名“云步橋”。橋北有大溝而面臨著斷崖,石壁挺立如刀削一樣。崖上的石坪平坦寬敞,傳說宋真宗曾在這里小住,故名御帳坪,今僅有柱窩尚存。岱頂下眾多溪流奔流而來,形成飛瀑下瀉,濺珠迸翠,化霧生云,蔚為壯觀,故又名飛瀑巖、天河、護駕泉。崖上有“紅橋飛瀑”、“霖雨蒼生”、“河山元脈”、“太古清音”等題刻。明代陳鳳梧也曾在此賦詩一首:“百丈崖高鎖云煙,半空垂下玉龍涎。天晴六月常飛雨,風靜三更自奏弦。蒼水佩懸云片片,珠簾洞織月娟娟。晚山倒著肩輿下,回看斜陽景更艷。” 橋東有一座亭,觀瀑亭,又名酌泉亭,是清末泰安知縣所建。北側刻著一副對聯:“且依石欄觀飛瀑,再渡云橋訪爵松。”橋周圍有“月色泉聲”、“云步躋天”、“絕飛流”、“聳壑昂霄”、“氣象巖巖”等題刻50余處,真、草、隸、篆,體法各一,琳瑯滿目。

五大夫松 位于云步橋北側的五松亭旁。盤路至此,有石坊赫然而立,額題“五大夫松”。坊西有古松,又稱“秦松”,“秦松挺秀”為泰安八景之一。

朝陽洞 位于五松亭北側。是一個天然石洞,洞口向陽,故名“朝陽洞”。洞深廣如屋,頂壁凝露垂珠,宛若石乳,儼然神宅仙窟,內祀線刻碧霞元君像,終日香煙繚繞,游人絡繹不絕。東北為“御風巖”,上刻清乾隆帝《朝陽洞》詩,俗稱“萬丈碑”,又名“清摩崖碑”,字徑1米,是泰山大字摩崖石刻之最。

對松山 位于朝陽洞北。雙峰對峙,古松萬株,蒼翠蓊郁,層層疊疊,又名萬松山、松海。云出其間,天風莽蕩,虬舞龍吟,松濤大作,堪稱奇觀。李白有“長松入云漢,遠望不盈尺”的詩句。乾隆則稱“岱宗窮佳處,對松真絕奇”。

望人松 是泰山標志之一,傲岸兀立于五松亭外的懸崖之上。松高8米,冠幅巨大。有一長枝下垂,伸向盤路,猶如含情脈脈的少女,揮動手臂向游人致意,表示歡迎,故又名“迎客松”,樹冠若華蓋,枝繁葉茂,大有凌空欲飛之勢。雖已歷經五百多個春秋,如今仍生機盎然,堪稱岱岳奇觀。

十八盤 是泰山登山盤路中最險要的一段,共有石階1600余級,為泰山的主要標志之一。此處兩山崖壁如削,陡峭的盤路鑲嵌其中,遠遠望去,恰似天門云梯。十八盤在對松山北。高阜之上,雙崖夾道,舊稱云門,今名開山,為清乾隆末年改建盤道時所辟。十八盤自此而始。開山北為龍門,舊有龍門坊,后毀。西巖有清道光年間魏祥摹刻狂草“龍門”大字。坊址東為大龍峪,雨季眾水歸峽,飛泉若瀉。前為新盤口。明萬歷年間,參政呂坤跨澗建渡天橋,并順龍峪上源修新盤道,直達碧霞祠南神門,登岱頂者上下甚為方便。橋與盤道均毀于清乾隆年間。新盤口北兩山陡立,東為飛龍巖,西為翔鳳嶺,中有一線天,名石壁谷。谷中上有南天門,下有升仙坊,由十八盤相連。南天門恰處于谷口,是泰山古建筑充分利用地理環境,以人工之力突出和美化自然環境的典范,是泰山的重要標志物之一。仰視天門,盤路陡絕,似云梯倒掛。石壁谷兩側有“天門長嘯”、“層崖空谷”、“天門云梯”、“如登天際”諸刻。泰山有3個十八盤之說。自開山至龍門為“慢十八”,再至升仙坊為“不緊不慢又十八”,又至南天門為“緊十八”,共計1630余階。“緊十八”西崖有巨巖懸空,側影佛頭側枕,高鼻禿頂,慈顏微笑,名迎客佛。十八盤巖層陡立,傾角70至80度,在不足1公里的距離內升高400米。泰山有3個“十八”之說。自開山至龍門為“慢十八”,再至升仙坊為“不緊不慢又十八”,又至南天門為“緊十八”,共計1630余階。“緊十八”西崖有巨石懸空,側影佛頭側枕,高鼻禿頂,慈顏微笑,名迎客佛。十八盤巖層陡立,傾角70至80度,在不足1公里的距離內升高400米。

泰山西路

天外村—中天門,是登泰山的另一條路,它的起點是天外村廣場。從這里出發游人主要是乘坐旅游車抵達中天門,約15公里。沿途有龍潭水庫、白龍池、黑龍潭、竹林寺、無極廟、天勝寨、扇子崖、龍角峰、傲徠峰、黃溪河水庫等景點。游人乘車到此尤覺視野開闊,景色宜人,心曠神怡,因而這一景區又被成為泰山的“曠區”。

黑龍潭 在東百丈崖下面有一自然石穴,深廣數丈,名黑龍潭。由于山水常年沖激,口小腹大,形同壇子,故名潭水碧綠,清澈見底。潭上一橋凌空飛架,宛若長虹。夏秋水大之際,瀑布飛流直下,聲若雷鳴。橋下掛起千尺素練,直達黑龍潭,稱為“龍潭飛瀑”,是泰山勝景之一。特別是雨過初霏,白云低空徘徊繚繞,西面懸崖的兩道瀑布,凌空而下,猶如玉龍飛舞,和龍潭飛瀑合稱“云龍三現”是泰山一大奇觀。1956年在長壽橋東西兩頭各建石亭一座,東叫云水亭,西名風雷亭,兩亭遙遙相對,與長壽橋、百丈崖構成一幅天然的圖畫。黑龍潭東南隅,有一石亭,名西溪石亭,亭門兩側刻有“龍躍九宵云騰致雨;潭深千尺水不揚波”石刻對聯一幅。黑龍潭口雖小,但腹大水深,加之石面很滑,游人一定不要離潭口太近,防止發生事故。

普照寺 位于泰山南麓的凌漢峰下,傳為六朝古剎,又據清聶劍光《泰山道里記》載,普照寺為唐宋時古剎。金大定五年(1165)奉敕重修,題為“普照禪林”,有敕牒石刻勒殿壁。后屢遭兵燹,基址獨存。明宣德三年(1428)高麗僧滿空禪師登泰山、訪古剎,在泰山20余年,重建竹林寺,復興普照寺,四方受法者千余人。現存明正德十六年《重開山記碑》記此事。清康熙初年名僧元玉建石堂,并于佛誕之日依古制建壇傳戒。道光年間(1821-1850)建佛閣(今摩松樓)。光緒六年(1880)重修正殿和東西配殿。建國后多次修繕。1984年將后院辟為“馮玉祥在泰山”陳列室。普照寺屬禪宗臨濟派,是華北著名叢林。寺為四進院落,以雙重山門、大雄寶殿、摩松樓為中軸線,左右配以殿廡、寮房、花園等,面積6150平方米,形成一個完整的建筑群。

竹林寺 在泰山西溪谷中,黑龍潭的上邊,今長壽橋東北,原來有一座寺,叫竹林寺,又名懸云寺。這里風景宜人,寺的周圍翠竹青青,松柏蒼郁,溪水潺潺,曲徑通幽,風景十分秀美。向有“小徑沿山,清流夾道,蟠曲羊腸,景隨步換”之譽。據說竹林寺是泰山古剎,建修年代無考,自唐以后屢興屢廢。據記載,竹林寺元代元貞年間元代名僧法海重修,聲名遠播,以至“東振齊魯,北抵幽燕,西逾趙魏,南距大河,莫不聞風趨赴。”至明,高麗名僧滿空拓建,寺又趨興盛。明末文人蕭協中曾描繪竹林寺的優美環境:“小徑沿山,清流夾道,蟠曲羊腸,景隨步換。抵寺,竹木參天,朱櫻滿地,晨鐘晚磬,另一凄清。” 明楊志學游竹林寺詩吟道:“西天復此門,山半一泉溫。云壁時時動,龍珠日日翻。飛揚李白句,傾倒孔融尊。歸路夕陽好,涼風吹廣原”。后竹林寺在一場火災中焚毀,現又在原址上仿唐代風格重新修建。

五賢祠 在普照寺西北的五賢祠,東有投書澗,西有香水峪,溪水環繞,山石聳峙。唐代時有周樸在此創建棲真觀修道。北宋更有著名學者孫復、石介這里建泰山上書院。理學家胡瑗曾到這里來訪學。在此建祠是在明嘉靖年間,祠祀孫、石二先生,題額“仰德堂”,后增祀胡瑗,遂稱三賢祠。到了清道光年間徐宗干重修時,又增祀宋燾和趙國麟,才開始更名為五賢祠。祠分東、西兩院:東為五賢祠,有大門、正殿及東西配殿;西為講書堂,有正房和西配房。馮玉祥曾在此攻讀《春秋左傳》,著《春秋左傳札記》。祠于1976年拆除,今唯剩殘垣臥碣,有清康熙五十一年(1712年)翰林院侍讀黃叔琳撰書《重修岱麓三賢祠碑》、民國年間范明樞、鄧長耀撰書《泰山五賢祠五賢事跡碑記》,另有“講書臺”、“授經臺”、“侍立石”、“能使魯人皆好學”等明清時題刻。

三陽觀 位于五賢祠北凌漢峰山腰。這里松柏蔥茂,麻櫟蓊蔚,泉石鏗然,幽奧靜 僻。明嘉靖三十年(1551年),東平道士王三陽攜徒隱此鑿石以居而名。明于慎行為之 記:“入門三重,得蹬道而上,有殿有閣。又左為客寮四楹,以待游鑣。”以門閣、三觀殿、真武殿、混元閣、天仙圣母大殿為中軸,兩側配以道房、客室,1976年拆除,今剩山門、混元閣及圣母殿天梯石階。殿址前石崖壁立,上書“全真崖”。觀內外殘碑斷碣,荒草蔽掩。今存明萬歷年間蕭大亨撰、王應星正書《三陽庵新建門閣記》,于慎行撰、王應星書《重修三陽觀記》,于慎行撰書《登岱六首》,三陽弟子昝復明立《欽差太監樊騰遵奉大明皇貴妃鄭淑旨皇醮記文》及馮玉祥《贊滿大煉師碑》。觀內有雙泉,清冽旺盛。山門外道西有道士林,王三陽及其道徒墓和墓碑尚存。

傲徠峰 泰山72峰,峰峰有名,傲徠峰是泰山西路著名的山峰之一,海拔高度達978米。峰高不過泰山主峰,但犀利崢嶸,有傲然不向泰山低頭之勢,故民有諺:“傲徠高,傲徠高,近看與岱齊,遠看在山腰。”東北,扇子崖在重力垮塌作用下,崖壁陡峭,遠觀如扇;東南,絕壁之下有月亮洞,內有月亮泉。泉水自洞頂下注,冬結冰柱,春來依然,似龍宮冰窟。

白龍池 建岱橋北,上有百丈崖懸流下擲,似白龍順峽越澗直瀉入池而名。池北有巨石若圭,上刻“玄圭石”。每當山洪暴發,其石如巨舟行激流中,巋然自若;而雨霽天晴,又如巨龜出池,伏巖曬背,所以又叫石舟,俗稱曬龜石。北為三元石,上刻“白龍池”、“龍潭”等大字。此石與玄圭石上遍布題刻,顧炎武考得宋人題名15首,后人又考得16首,今均存。

無極廟 廟極小。 廟由山門、正殿、東西配殿和禪房組成。山門聯曰:“天臺巖下藏五百,須彌頂上隱三千。”院內石筑正殿三間,門額“太虛靈妙”,楹聯稱:“玉樓瓊華高山閬苑,青琳翠水俯視昆侖。”東間前窗額稱:“泰岳仙宗”,聯語:“涵陰育陽,兩儀之始;開天辟地,萬法所宗。”西窗額“乾坤正體”,聯曰:“普降甘霖,慈云垂蔭;宏開覺路,寶月增輝。”正殿前有東西配殿各三間,西院為禪房院,有西屋、南屋各三間。

后石塢 在玉皇頂東北,途經八仙洞、亂石溝。石塢內有獨足盤、元君廟、九龍崗諸景點。其地峰險谷深,怪巖掛松,泉溪爭流,幽奧無窮。今存碑碣14塊,題刻34處。獨足盤是通往后石塢的小道,古稱岱陰環道。自丈人峰順坡北下,至山坳處有石坊,原額“元武”,清末廢,1984年重立,上書“北天門”。坊北是摩云嶺,丹嶂凌空。北為明月嶂,群峰秀列,儼若屏障。宋人張景巖曾隱居于此,因種紫芝,俗稱采芝庵。旁有胭脂石,色如涂丹。又北為懶張石屋,傳為明代張三豐煉丹處。元君廟位于獨足盤東北,絕壁環抱,北崖上大書“天空山”,俗稱玉女山。其山巔平坦,傳堯曾登此,故又名堯觀臺。山前有元君廟,明隆慶年間建,尼姑住持。廟分東、西兩院。廟周圍有明人王之綱“玉女修真處”、吳同春“岱岳奧區”、吳獻臺“叢翠” 及清人宋思仁“石塢云間”、周漢“松峰疊翠”等題刻。

扇子崖 位于泰山西溪西側,奇峰突兀,高聳峻峭,形如扇面,故名。扇子崖北面是青桐澗。澗北高峰陡峭如屏障,山上盡是古松,風景很是優美。扇子崖西有一峰,名“傲徠峰”,遠望高聳入云,實際上只有泰山的一半高。俗話說“遠看傲徠高,近看到山腰”。所以稱“傲徠”,是因為崖前諸峰皆似犀利長矛,傲然而立,好象是和泰山試比高低。在東百丈崖下面有一自然石穴,深廣數丈,名黑龍潭。

彩石溪景區

彩石溪景區,位于泰山西麓,轄桃花峪、桃花源兩個景區,面積1173公頃,森林覆蓋率達85%以上,素有“泰山森林博物館”、“泰山小江南”之美譽,是泰山休閑觀光勝地。沿途步游路,曲徑通幽,亂石鋪階,渾然天成;隨處憩息,石凳石桌,野趣盎然;親水戲水,舒適愜意,別有洞天。景點有:釣魚臺、碧峰寺、彩石溪、赤鱗溪、紅雨川以及桃花源等。

釣魚臺 又名“羨魚臺”,取自《漢書.董仲舒傳》中的“臨淵羨魚,不如退而結網”之意。釣魚臺下有個水潭,生長著泰山獨有的赤鱗魚,根據《岱史》記載,泰山魚“有斑文,四五寸許,四五月生岳北溪澗中,過此則無矣。”斑文就是赤鱗魚,又名石鱗魚,與我國云南洱海的油魚、弓魚、青海湖的湟魚、富春江的鰣魚,并列為我國五大稀有名貴魚種,曾為清代貢品。釣魚臺旁邊有塊大石,像一顆倒扣的大元寶,古稱“石舟”,現在叫“元寶石”。南面的山峰叫作金雞嶺,奇石累疊如同雄雞在昂首啼喔,東南的泉水為“一線泉”,澗中泉水似銀線垂掛。

碧峰寺 在振翅峰下,又因供奉鐵佛,俗稱“鐵佛寺”。遺址上有《重建佛殿記》碑,明朝隆慶五年(1571)陜西按察司副使蕭太亨撰書,詳細地記述了明朝隆慶年間重修佛殿的經過,當時的大雄寶殿“巍然欲飛,爛然綺錯”。寺中原供奉一尊鐵佛,兩旁刻有古聯(引福州鐵佛):“古佛由來皆鐵漢,凡夫但說是金身”。這里的鐵佛十分靈驗,周圍的香客為了祭拜鐵佛,跋山涉水,行程百里,步行來此,以示虔誠。寺旁的彩石崖石紋如畫,美侖美奐,嘆為觀止;溪中奇石天成,肖形狀物,栩栩如生。溪旁的彩石谷,彩石林立于潺湲溪水側,水石相間如畫。

彩石溪 進入桃花峪,行約2公里,溪中流水之下忽如彩石鋪就,溪底一條條石紋五彩紛呈,即“彩石溪”。根據地質學家考察分析,彩石溪的巖石為條帶狀斜長角閃巖殘余包體,其中的大小條帶千姿百態,淺白色條帶和黑綠色斜長角閃巖構成了彩色斑斕的河床基巖,十分壯觀和秀麗。彎彎曲曲的溪水像是被彩石染上了色,就像是一條五彩的飄帶,而彩色的石紋透過水的折射,變幻出了各種形色。

赤鱗溪 從彩石溪停車點前行便是赤鱗溪停車點。沿溪步行,溪中水清見底,野生赤鱗魚戲游溪中,故稱此處為“赤鱗溪”。赤鱗魚是泰山獨有的珍惜魚種,生存于海拔300-800米的泰山溪水中。赤鱗魚三年發育成熟,形體較小呈梭形,成魚全長不足20厘米,重量最多不超過50克,鱗細密緊湊,背呈微藍色,腹白,體側鱗片微黃,中間一條金色的線,尾呈紅色,具有變色自我保護能力,有晝伏夜游的生活習性,曾為清代貢品。

紅雨川 玄門、牛角洞、陽元石、混沌石林立其間,彩帶坪如同一幅飄落在青山綠水之中的錦繡綢緞。每逢孟春時節,此處漫山遍野的桃花次第開放,紅成一片,落英繽紛,桃花滿川,勝似唐詩“桃花亂落如紅雨”的意境,故稱 “紅雨川”。

桃花峪、桃花源景區 位于泰山西北麓,屬泰山秀區,融自然山水、地質奇觀、宗教文化、野生赤鱗魚等景觀為一體,是泰山生態旅游的重要組成部分。2007年,泰山景區圍繞挖掘和展示桃花峪、桃花源景區的獨特價值,斥資2500余萬元實施了桃花峪水系生態保護及文化挖掘工程。建設了彩石溪地質遺跡園區,重現了色彩斑瀾的彩石和“五世同堂”等地質奇觀;建設了野生赤磷魚觀賞區、野生植物科普園,提供了一處觀魚、戲水、科普、休閑、養生的理想場所;實施了水庫塘壩截水工程,做到了常年有水、山水相融;實施了綠化美化工程,新栽植13個桃樹品種2萬余株,恢復了“桃花滿谷”的歷史風貌;挖掘恢復了碧峰寺,重塑了神像,增添了桃花峪的文化氛圍。

天燭峰景區

從泰山天燭峰景區到山頂的后石塢景區,是泰山最原始和古樸的登山路線,也是自然景觀最集中、最優美的一條路線。這里山峰險峻,山谷幽深,奇松怪石遍布,山泉、溪流、瀑布隨處可見,除了登山盤道外,很少有人工開鑿的痕跡,以前人跡罕至,充滿了自然的原生野趣,所以人們稱之為泰山的奧區。天燭峰景區,全程約5.4公里。主要景點有:仙鶴灣、望天門、大小天燭峰、將軍山、黃花棧、老君廟、元君廟、蓮花洞、玉女修真處、九龍崗、姊妹松、臥虎松等。

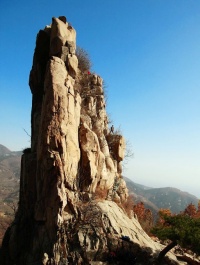

大小天燭峰 在九龍崗南崖之上,兩座相距不遠、隔澗相望、形狀近似巨燭的山峰,分別被稱為大天燭峰、小天燭峰。天燭峰在泰山的東北麓,有一條蜿蜒曲折的登山路直達岱頂。沿著這條路,可見天燭峰景區的景致。小天燭峰一柱狀孤峰從谷底霍然拔起,直插云霄,高聳似燭,故名;因峰端遍生的勁松宛若燭焰燃燒,又稱“燭焰松”。小天燭峰以東還有一座柱狀山峰,比小天燭峰雄渾粗壯一些,是為大天燭峰。大、小天燭峰附近是泰山欣賞古松的絕佳所在。

望天門 有“一夫當關,萬夫莫開”之勢。據說舊時也稱“山呼門”或“三呼門”。因古時帝王登封泰山后,文武百官須在此三呼萬歲后跪退下山。

仙鶴灣 舊時常有松鶴集憩于此而名。今已無鶴,灣水之形亦酷似丹鶴獨立。

元君廟 俗稱“娘娘廟”,初建于明代。明隆慶六年(1572年)宗室朱睦建,供奉昊天上帝像,萬歷十九年(1591年)修圣母寢宮樓,供奉碧霞元君。清順治、康熙間均有重修,乾隆年間重修后改稱石塢青云庵,光緒重修時稱石塢廟。民國以來,娘娘廟長年失修。上世紀90年代中期重新修復。廟分東、西兩院。西院由山門、正殿、配殿以及呂祖洞等組成,正殿祀元君,西舍祀天官、地官、水官,東舍為萬松亭,后改為彌勒殿。沿石級而上,進“透天門”為東院,由正殿、東配殿、圣母寢宮樓組成。正殿祀天官、地官、水官,正殿西是圣母寢宮樓,該樓分三層,下為呂祖洞、中為“藏書樓”、上即圣母寢宮樓。東配殿祀“七真”。相傳碧霞元君成仙前就是在此修煉的,所以這里又稱“玉女修真處”。

姊妹松 位于泰山后石塢青云庵西北角的半山崖上,郁郁蔥蔥,枝繁葉茂,距今已有600多年的歷史,在滄桑歲月中櫛風沐雨,笑傲群芳。1988年,來泰山考察的原中共中央總書記胡耀邦慨然提筆,在宣紙上寫下“泰山姊妹松”五個大字。此后,泰山姊妹松更加聲名遠播。人民幣(第五版)五元紙幣的背面,能找到她挺立在泰山壁立千仞懸崖之上,婷婷玉立,風姿卓越的倩影,說她名滿天下毫不為過。

臥虎松 在黃花棧中段右側的懸崖邊,樹干南探,幾乎與地面平行主干兩人合圍粗,狀若臥虎,其樹冠渾圓,猶如虎頭,因而被稱之為“臥虎松”。

六逸松、臥龍松 在透天門前,有泰山油松六株,樹齡均在500年以上。六株古松造型古拙傲岸,怡然自得,似有仙風道骨,使人聯想起了李白。唐開元年間李白游泰山,后又與孔巢文、韓準、裴政、張叔明、陶丐到徂徠山竹溪隱居,世人稱之為“竹溪六逸”。竹溪六逸寄情于山水林泉,柴門蓬戶,蘭惠參差,性之所至,高風絕塵。此六株古松因紀念“六逸”而得名。在元君廟東北側山坡上,有株古松主干粗壯,樹身前探,形似臥龍。而枝條蟠曲,好似龍須、龍爪,稱其為“臥龍松”。

泰山石刻

泰山石刻的種類繁多,從細目上分不下30余種。但從形制上分,大致可分為石碣、石闕、碑刻、摩崖碑刻、墓志、經幢、造像記及石造像、畫像石和題名題詩題記等9種。

一、石碣:是指上小下大,上圓底平,周身為圓或方圓,文字環刻于四周的一種石刻。石碣的形狀,是古人依據山的形狀而刻意模飾形成的。石碣的形制最早見于先秦,唐初發現的所謂《石鼓》,系當時許多學者訛以為“鼓”,實為石碣。石碣的形制主要存在于秦代,漢以后則極少見,至東漢石碣已被碑刻所代替,故后人往往把碑與碣混而為一,簡稱“碑碣”。

二、石闕:是指古代宮殿、祠堂或墳墓前所建的高柱形建筑物。通常左右各一,建成高臺,臺上起樓觀,兩臺之間留有空缺以為通道,故名“闕”。徐鍇《說文解字系傳》:“蓋為臺于門外,人君作樓觀于上,上圓下方。以其闕然為道,謂之闕;以其上可遠觀,謂之觀;以其懸法,謂之象魏。”可見闕、觀、象魏,三者異名而同物,皆為大門的標識物,后因以闕為宮門的代稱。秦漢以后的闕,皆以石雕成,中為闕柱,其下有座,闕柱之上有頂蓋石,頂蓋石之上有頂柱石。頂蓋石多為覆斗形,類似四阿頂式屋頂,華麗者多刻有紋飾。石闕的形制出現比較早,春秋初即有闕。就全國來說,漢代及魏晉南北朝期間的石闕,今尚存不少,但至今未見到隋唐以后的石闕。

三、碑刻:指刻有文字的方形或長方形的豎石。許慎《說文》云:“碑,豎石也。” 此解不甚明確。《后漢書?竇憲傳》李賢注云:“方者謂之碑,圓者謂之碣。”此說甚明。碑的起源,最晚始于周代。初始的碑,主要用作拴牲畜、測日影計時或墓葬下棺時置轆轤用,與后世的刻辭碑有明顯差別。專為刻辭而設碑始于東漢。古代刻辭碑的形制受官階和社會地位的制約。柳宗元敘唐代葬令時云:“凡五品以上為碑,龜趺螭首;降五品為碣,方趺圓首。”泰山現存的碑刻,凡皇帝或省布政使以上官員所立,大都龜趺螭首,且形制高大華麗。

四、摩崖碑刻:所謂摩崖,是指利用天然壁刻文記事的石刻。摩崖石刻遠在商周以前已有之。秦始皇所刻的7處刻石中,碣石一刻很可能是摩崖石刻。泰山現存的石刻中,摩崖石刻占57%以上,重要的如唐《紀泰山銘》摩崖石刻、經石峪《金剛經》摩崖石刻、《宋摩崖》和元《天門銘》摩崖石刻等,其他刻于自然石上的題名、題記、題詩,幾乎遍布泰山上下。摩崖石刻有它自身的顯著特點。從制作方面看,既能就地取材,費省功倍,簡便易行,免卻伐山采石之勞,又富有天然之美,增名山大川之壯麗。從內容方面看,內涵豐富,無所不包,或頌德,或記事,或題名題記,或題詩,皆可刻于摩崖之上。故泰山的摩崖石刻至今不衰,其數量之多,內容之豐富,居五岳之首。

五、墓志:即埋于墓穴內,用以表彰死者功德、標明死者生卒年月及身份的石刻。墓志之制始于魏晉,極盛于唐,宋以后逐漸衰落,而正式以“墓志”為名始于北朝。墓志的形制初無定制,有圭首似碑的,有圓首似碣的,有方板者,有長板者,也有陰及側并刻銘文的。后逐步定型為方板,縱橫一般為二三尺。泰山現存北魏羊祉墓志,長寬皆82厘米,刻文44行,滿行45字。初始的墓志本無蓋,有蓋的墓志始于北魏,盛于隋唐。

六、經幢:是古代宗教石刻的一種,多建于寺觀。其形制一般上有蓋,下有座,中間以八棱石柱為幢身。其幢蓋八角出獅頭,口銜纓絡,或配以垂縵、飄帶等圖飾,蓋頂置寶瓶。幢身多為八棱柱體,八面刻經文,多為《尊勝陀羅尼經》,亦有建幢不刻經者。座多為圓形,刻蓮花紋,有仰蓮、覆蓮之分。泰山岱廟先后收存經幢七座,其中一座無文字,不知建于何代,今存岱廟天貺殿前西側。另一座為唐廣明二年建,刻贊語、尊勝陀羅尼經序和咒語等,原立肥城市幽棲寺,1977年收存岱廟,今存岱廟碑廊。其他5座皆五代時物,經文多剝蝕,原在資福寺,今收存岱廟漢柏院。

七、石造像:是指佛教用巖石雕鑿的各種佛像。在形式上,可分三種類型:

摩崖造像:即把佛像鑿于崖壁上,就山壁鑿石為龕,佛像雕于龕內。有的配以題名、題記,或刻于其下及兩側。上雕鑿佛像,稱“石窟造像”。龍門石窟和山西大同的云岡石窟皆為此類。

碑式造像:亦稱“造像碑”,即將佛像刻于碑石上,有的刻于碑的一面,有的刻于碑的二面或四面,其佛像或立或坐,或有龕,或無龕,碑之下層一般刻造像題記、題名。

還有一種石造像,既不刻于崖壁上,也不是刻在碑石上,而是把一塊巖石雕成佛像后,直接置于殿堂內。石像之下一般置以方形石座,石座周圍刻造像題記、題名。這種造像現存完整的不多,泰山現僅存3處造像底座及造像記,其石像早不知所在。

造像之風始于北魏初,盛行于北魏至唐代中葉,五代至宋初此風稍息,宋以后的造像不多見。從現存眾多的造像資料看,造像人有多有少,少者一人,多者幾十人甚至幾百人,有的是佛教徒,有的是皇親國戚或朝中重臣,更多的是普通老百姓。泰山現存的石造像數量不多,但種類不少。有的尚完整無缺,有的石像早毀,僅存造像題記。為了整理方便計,凡保存完整的稱為“石造像”,凡僅存題名題記的,則單稱“造像記”。

八、畫像石:是指將圖像用平面線刻或浮雕的方法刻于巖石之上的一種石刻。其題材主要有歷史人物、歷史故事、神話故事和古代生產、生活等情節,內容十分廣泛。畫像石的形式始于西漢,極盛于東漢后期,東漢以后則極少見,故又稱“漢畫像石”。其分布區域主要在山東南部、江蘇北部、河南南陽、湖北襄樊地區、四川中部地區、陜西北部和山西西北等地區。泰安的畫像石資料也十分豐富,現存岱廟畫像石廊的62塊畫像石,皆東漢時物,分別出土于泰安市內的肥城、大汶口、舊縣和夏張。

九、題名、題記、題詩石刻:此類石刻大都刻于自然石上,僅個別刻于碑石上,其內容多為題名、題記或題詩,涉及面十分廣泛。在自然石上刻題名題記始于漢代,唐始盛,宋以后大為發展,至今不衰,泰山現存的石刻中,57%以上屬此類石刻。其中唐代以前的多剝失或被后人覆蓋,今尚存1處唐刻。宋刻多被明人覆蓋,今尚存40余處。其余皆明清及近現代作品。

石闕、碑碣、摩崖碑

“第一山”碑刻 位于“孔子登臨處”石坊前。碑高300厘米,寬110厘米。字徑65×60厘米,楷書體。系明嘉靖年間巡按山東監察御史李復初題書。碑陰有 “入云有路” 四大字 ,字徑70×55厘米,系明隆慶四年(公元1570年)張繼紅書,篆書體。

宣和重修泰岳廟碑(宣和碑) 此碑在岱廟炳靈門外北側。高925厘米,寬210厘米,厚70厘米,螭首龜趺。龜座高185厘米,寬300厘米,長500厘米。規制穹崇,鐫勒工巧,居岱廟諸碑之冠。碑陽文26行,滿行76字,凡2768字,字徑5.5厘米,正書。額篆“宣和重修泰岳廟記”2行8字,字徑23厘米。碑陰原刻廟官姓名20行,前15行為宋刻,后5行為元刻。明萬歷十六年,山東巡撫李戴。吳龍征于碑陰刻。“萬代瞻仰”4大字,字徑124厘米,原刻遂佚。此碑立于宋宣和六年(公元1124年)。

唐摩崖 刻于唐開元十四年(公元726年)九月,為唐玄宗李隆基封禪泰山后所制。銘文刻于岱頂大觀峰崖壁上。摩崖高1320厘米,寬530厘米。現存銘文1008字(包括標題“紀泰山銘”和“御制御書”),字徑25厘米,隸書。額高395厘米,題“紀泰山銘”,2行4字,字徑56厘米,隸書。銘文為玄宗李隆基撰書,相傳由“燕許”修其辭,韓史潤其筆。形制壯觀,文辭雅馴,為漢以來碑碣之最。其書法道勁婉潤,端嚴渾厚,為隸書造成一種新面目,透露出一片太平盛世的景象。

宋摩崖 此碑刻于宋大中祥符元年(公元1008年),宋真宗趙恒撰書并篆額。銘文原刻2處。一在岱頂唐摩崖東側,俗稱宋摩崖,高856厘米,寬416厘米,額高92厘米,寬182厘米。其銘文被明人刻“德星巖”等大字覆蓋,但碑額文及大字之間的銘文,至今清晰可讀。另一處在泰安城南約2里許,俗稱陰字碑。由五石組成,高297厘米。第1石寬99厘米,刻文8行;第2石寬149厘米,刻文12行;第3石寬168厘米,刻文14行;第4石寬149厘米,刻文12行;第5石寬99厘米,刻文8行。共寬664厘米,刻文54行,滿行54字,凡1143字,字徑6.6厘米,正書。額篆“登泰山謝天書述二圣功德之銘”13字,字徑26厘米,書于第3石上端。此碑于1951年被工人所毀,僅存拓本。

秦泰山刻石 刻于秦始皇二十八年(公元前219 年),是泰山現存最早的刻石。據宋劉跂《秦篆譜序》記載,原刻銘文22行,滿行12字,凡223字,字徑6.1厘米。前12行為始皇刻辭,計144字;后10行為二世詔書,計79字。相傳皆丞相李斯篆書。現僅存二世詔書中的10個殘字,被書界視為珍寶。由于年代久遠,風雨剝蝕及人為破壞等原因,至明正德以后,此石曾幾移其所,面目全非,銘文也僅存二世詔書中的29字。且在此石毀壞之前,金石學家只著重其字數、行數、及銘文的著錄,而對立石原址、立石的具體形制等,缺乏確切記載,致使后人說法不一。清代以后,又有人對現存秦刻10殘字的真偽提出異議,至今未有定論。

經石峪摩崖刻經 在泰山斗母宮東北約 400米處,為我國現存規模最大的佛教摩崖刻經之一。經文刻于面積約2064平方米的石坪上,自東而西刻《金剛般若波羅蜜經》44行,每行多者 125字,少者10字不等,凡刻 2799字,字徑50厘米。以隸為主,兼有楷、行、篆各種筆意。形制雄偉,氣勢磅礴,書法縱逸遒勁,世人譽之為“大字鼻祖”、“榜書之宗” ,為歷代書法愛好者所崇尚 。由于風雨剝蝕,山洪沖擊,加之游人踐踏、椎拓無度等人為破壞,現僅存經文1069字(包括可認讀的殘字和雙勾字)。

高山流水亭記摩崖碑 刻于明隆慶六年(公元1572年)。銘文刻在經石峪西側崖壁上。崖壁高5米,寬8.7米,稍加磨礱。銘文32行,滿行15字,凡刻450字,字徑12厘米,正書,刻辭雅麗,意境契合,書法渾厚古樸,與經字相映成趣,為明刻中之佳作,刻辭旁原有“高山流水亭”一座,為保護經字,1965年將亭址改為河道,遂移亭于原址西南約50米處。銘文保存尚好,無一殘缺。

泰山石闕(無字碑) 此石在泰山極頂玉皇廟山門前8米處,因通體無字,故俗稱無字。通石由石柱、頂蓋石和頂柱石三部分組成。石柱高 495厘米,左右二側面上寬69.3厘米,下寬83.2厘米;前后二面上寬110厘米,下寬124.7厘米;四隅棱面寬皆約4.93厘米。石柱之下無榫,直接下寢于自然石穴內。頂覆頂蓋石,呈覆斗形,類似四阿式屋頂,高40厘米。斗沿厚13.8厘米,左右長166.4厘米,出檐28.2厘米;前后寬97厘米,出檐13.8厘米。頂蓋石無任何紋飾,其石質與石柱同,皆為花崗巖質。頂蓋石之上為頂柱石,高60厘米,左右寬30厘米,前后厚20厘米,最頂部略呈圓形,亦無紋飾,其石質為石灰巖,疑為后人更換。因此石無一字痕可考,故對立石人及立石年代眾說不一。一說是秦始皇封禪壇上北邊的石闕,現從漢武帝所立之說。

天門銘摩崖碑 此石刻于元中統五年(公元1264年)。銘文刻于泰山南天門外西側的自然石上,石高190厘米,寬137厘米,石質堅潤,色澤淡赭,形制天然,不加磨礱。通石刻文16行,滿行21字,凡289字,字徑6厘米,正書。銘文古雅,書法端嚴,類顏真卿,為泰山元碑中之佳作。此碑在清乾隆間即其地筑臺而被埋入臺下,1957年整修南天門時挖出,遂于其上覆石蓋以為保護。銘文至今無一殘缺。

張遷碑 此碑立于東漢靈帝中平三年 (公元186年),為谷城舊吏韋萌等為張遷立的去思碑。碑高292厘米,寬107厘米,厚20厘米。碑陽文15行,滿行42字,凡567字,字徑3.5厘米,隸書。形制豐滿,文辭淳古,隸法樸茂,為漢碑中之佳作。此碑于明初掘地發現,立于東平儒學明倫堂前,當時銘文尚完好可讀。清光緒十八年碑毀于火,常熟翁氏就原碑重新剔刻,但神氣全非,幸碑陰文尚完好如舊。1965年移岱廟炳靈門內,外置玻璃罩保護。 1983年9月移岱廟碑廊。 現殘泐68字, 其中22字全泐。

谷山寺敕牒碑 此碑立于金大安元年(公元1209年)。碑通高248厘米,寬94厘米。碑陽刻牒文兩層。上層刻泰和六年十一月牒文14行,每行長短不齊,字大小不一,計179字。其首行正書“尚書禮部封”五字,字徑7厘米,此為牒文封皮。從第2行“尚書禮部”至最末行。‘寺額付僧智崇”止為牒文,其中第2、6、7、8行共20字,字徑約7厘米,行楷相間;第3、4、5、9行共59字為正書,字徑2厘米;孫、王、喬、張銜名4行及最末行6字亦皆正書,字徑約3厘米 ,唯張銜字寬扁,并有押,牒文共蓋印15方,徑6.9厘米,其文大篆 。“尚書禮部”2行4字。碑下層刻大安元年三月牒文,其格式與上同。碑首高60厘米,螭首而無題額,題額處浮雕佛像一尊,全跏坐,高35厘米,刻工古樸莊重。碑陰刻山林禁約40條,草書,字徑3厘米。碑陰題額處浮雕力士像一尊,高35厘米。此碑原立玉泉寺山門外東側,1984年移置岱廟碑廊。泰山原有金元時期敕牒碑七處,現僅此碑幸存,實為可寶。今謹按牒文原式著錄,以見當時牒文格式。

吳大澂書漢鏡銘摩崖碑 碑文:“上太山,見神仙。食玉英,飲醴泉。駕蜚龍,乘浮云。宜官秩,保子孫。壽萬年,貴富昌,樂未央。漢鏡銘。光緒丙申十二月吳大澂書。”此石刻于清光緒十二年(公元1886年)。銘文刻在泰山斗母宮北約 50米的自然石上。字面高110厘米,寬65厘米,刻《漢鏡銘》文 4行,滿行9字,凡33字,字徑9厘米。末行刻年款和名款。計 10字,字徑8厘米。皆吳大澂篆書。吳大澂,字清卿,號恒軒,江蘇吳興人,為清末著名金石學家和文字學家。曾搜集鐘鼎、璽印、陶器、貨幣等文字,撰成《說文古籀補》,為古文字學的重要著作。

顯慶岱岳觀造像記碑(雙束碑) 此碑原立泰山老君堂院內,“文革”期間移岱廟保存,現存岱廟碑廊。碑立于唐顯慶六年(公元661年),為唐高宗以后六帝一后來泰山建醮造像的記事碑。碑座方形,高40厘米。碑身由二石并成,高皆236厘米,厚皆22厘米,左石寬50厘米,右石寬49厘米。頂覆高50厘米的屋脊形石蓋,將二碑身束在一起,故稱鴛鴦碑或雙束碑。 銘文刻于碑身四周,每面刻四五層,每層刻1首或2首不等,共刻文30首。其中唐代6帝1后計刻文26首,宋代題名刻辭4首,皆正書。武后則天在期間共刻 6首,其中有武則天自制的十一個字。銘文多清詞醮章,作功德,言符應,非大雅之作,書法亦非名筆。但其形制特殊,造型別致,所記六帝一后前后130余年建醮造像的情節比較詳細,且正史禮志很少記載,實為難得的史料。

吳大澂臨瑯琊臺刻石摩崖碑 碑文:“五大夫楊樛。皇帝曰:‘金石刻盡始皇帝所為也。今襲號而金石刻辭不稱始皇帝,其于久遠也如后嗣為之者,不稱成功盛德。 ’丞相臣斯、臣去疾、御史大夫臣德昧死言:‘臣請具刻詔書金石刻,因明白矣。臣昧死請。’制曰:‘可。’吳大澂臨本” 。 此石刻于泰山斗母宮以北約80米自然石上,石面高90厘米,寬70厘米。刻文12行,滿行8字,凡89字,字徑6.1厘米。銘文后無年代,可能與《漢鏡銘》刻石同刻于光緒十二年(公元1886年)。吳大澂在泰山除篆刻《漢鏡銘》和此刻石外,還篆刻有“虎”字、“秦松”和杜甫《望岳詩》等刻石。

孫夫人碑 此碑立于西晉武帝泰始八年(公元272年)。碑高250厘米,寬97厘米。碑陽文20行,滿行37字,凡707字,字徑3.5厘米,隸書。文辭古雅,猶存兩漢遺風;筆勢嚴謹,字畫方勁厚重,與魏黃初孔廟碑極相似。碑陰刻文9行,行16字,凡142字,字徑1.5厘米,隸書,為嘉慶三年泰安知府金棨和錢塘江鳳彝撰寫的題記,對此碑的立碑年代和發現經過等,均有詳細的考證和記載。碑首額下有穿,猶存古意。額隸書“晉任城太守夫人孫氏之碑”3行11字,字徑15厘米,惜已殘毀。碑原立新泰縣新甫山下張孫莊。乾隆五十八年,錢塘江鳳彝始得發現,時銘已多磨滅。至清末又增補40余字,使前半文意稍微貫通。1965年遷岱廟保存,時已磨滅327字。1983年10月移岱廟碑廊至今。

衡方碑—漢故衛尉卿衡府君碑 此碑立于東漢建寧元年(公元168年)九月,為衡方的門生朱登等為其所立的頌德碑。碑高240厘米,寬110厘米。碑陽文23行,滿行36字,凡851字,字徑4厘米,隸書。碑陰原有字,現已全部漫滅。碑首為圓形,額下有穿。額陽刻“漢故衛尉卿衡府君之碑”2行10字,字徑9厘米,隸書。碑原立汶上縣郭家樓村前。清雍正八年,汶水泛決,碑陷臥,莊人郭承錫復建。1953年移岱廟炳靈門內陳列,1983年9月移岱廟碑廊至今。

東岳天齊仁圣帝碑(宋祥符碑) 此碑立于宋大中樣符六年六月(公元1013年)。碑高820厘米,寬215厘米,厚60 厘米,螭首龜趺。碑陽文34行,滿行80字,凡2319字,字徑5厘米,行書 。額篆“大宋東岳天齊仁圣帝碑”2行10字,字徑15厘米 。碑陰刻明人張允濟和王賢題“五岳獨宗”4大字,字徑110厘米,正書。此碑立于岱廟正陽門內西碑臺上,形制雄偉,與岱廟《宣和重修泰岳廟碑》并稱岱廟二大豐碑。銘文已殘缺921字。

題記、題名石刻

“人間天上”題刻 此題刻位于快活三里,摩崖高120厘米,寬355厘米,大字徑86×75厘米,系錫山嵇瓚題書。楷書體。

“振衣岡”題刻 此題刻位于岱頂碧霞祠西,摩崖高350厘米,寬134厘米,字徑98×95厘米,楷書體,系明嘉靖丙寅歲(公元1566年)仲夏十日,慈溪秦鈁題,縉云樊獻科書,泰安知州楊山刻石。

“河山元脈”題刻 此題刻位于云步橋旁。摩崖高136厘米,寬330厘米,大字徑65×60厘米,系清咸豐庚申年(公元1860年)四月,長白文煜題。楷書體。

“玄圭石”題刻 此題刻位于泰山西溪白龍池畔的一塊碩大的巨石之上。摩崖高180厘米,寬100厘米,系明嘉靖五年(公元1526年)六月題鐫。字徑60×50厘米,楷書體。

“冠蓋五岳”題刻 此題刻位于五松亭外路旁,摩崖高135厘米,寬450厘米。系清光緒三十一年(公元1905年)清和中浣題鐫。刻文共9行,滿行8字,大字徑75×72厘米,楷書體。

“曲徑通宵”題刻 此題刻位于快活三里上段。摩崖高226厘米,寬103厘米,系清道光戊戌年(公元1838年)馬起予題。大字徑29×30厘米,楷書體。

“山輝川媚”題刻 此題刻位于云步橋旁。摩崖高100厘米,寬230厘米,大字徑48×45厘米,系清光緒癸卯年(公元1903年)季春, 泰安郡守恭曾題書,楷書體。

“天下名山第一”題刻 此題刻位于云步橋南。摩崖高160厘米,寬95厘米,大字徑20×24厘米,系清光緒庚子年(公元1900)八月,石祖芬題書,楷書體。

“云路先聲”題刻 此題刻位于快活三里上段。摩崖126厘米,寬400厘米,大字徑62×56厘米。刻文共9行,滿行8字。系清宣統庚戌年(公元1910年)二月,海鹽王寀基題書。隸書體。

“風月無邊”題刻 此題刻位于斗母宮南的盤路側。摩崖高60厘米,寬150厘米,大字徑34×22厘米,系清己亥年(公元1899年)夏,歷下才子劉廷桂題書。此題刻實際上是個拆字游戲,它是由“風月”二字拆去邊框所得,暗喻此處“風月無邊”。

“膚寸生云”題刻 此題刻位于萬仙樓北,摩崖高63厘米,寬137厘米,大字徑27×22厘米,系清光緒己亥年(公元1899年)仲夏,歷下蘇容德、劉芳桂鐫立。隸書體。

“洞天福地”、“步玉清”題刻 此題刻位于紀念碑西北,摩崖高46厘米,寬140厘米,大字徑18×20厘米,系清光緒己亥年(公元1899年)秋,歷下劉廷桂立。隸書體。

題詩、題聯石刻

乾隆朝陽洞詩碑(萬丈碑) 清高宗弘歷于乾隆十三年(公元1748年)登泰山時御題的一首五言古詩,鐫刻在朝陽洞東的御風崖上。字徑3尺,俗稱“萬丈碑”。詩文共6行,滿行12字,行書體。內容是:

迥巒抱深凹,曦光每獨受。

所以朝陽名,名山率常有。

是處闢云關,坦區得數畝。

結構寄幽偏,瀟灑開窗牖。

歷險欣就夷,稍息復進走。

即景悟為學,無窮戎株守。

南天門聯 “門辟九霄仰步三天勝跡,階崇萬級俯臨千嶂奇觀”(注:(1)南天門:創建于元代中統五年(1264),門若洞穴,上有“摩空閣”,重檐凌空,氣勢宏偉。(2)九霄:天的極高處。三天:道家所說的玉清、上清、太清三神所居的天外仙境,合稱“三清天”,亦稱“三天”。崇:高。千嶂:眾多山峰如屏障。)

天階坊聯 “人間靈應無雙境,天下巍巖第一山”(作者:高應芳,明代嘉靖間任巡撫山東監察御史。此聯書于嘉靖四十三年(1564)。

注:1.天階坊,全石建造,與孔子登臨處坊相鄰,建于明代嘉靖四十二年。天階意即登天的石階。泰山雄偉高大,峻極於天,至頂有天門三重,向有“登山如登天”之謂,所以稱登山石階為“天階”。

2.靈應:指泰山風景美好。巍巖:高大的山巖。此聯言泰山景觀在人間是唯一的佳景勝地,它挺拔高峻天下第一。)

山脈風光 編輯本段

泰山風景區內,有山峰156座,崖嶺138座,名洞72處,奇石72塊,溪谷130條,瀑潭64處,名泉72眼,古樹名木萬余株,寺廟58座,古遺址128處,碑碣1239塊,摩崖刻石1277處。主要分布在岱陽、岱頂、岱陰及靈巖。

泰山最險處,首推十八盤,從松山谷底至岱頂南天門的一段盤路,叫摩天云梯,俗稱十八盤,全程1公里多,石階1,594級,垂直高度400米。磴道全用泰山片麻巖修砌。如今,從中天門至岱頂望府山已架設了空中纜車。

自古以來,中國人就崇拜泰山,有“泰山安,四海皆安”之說,從秦皇漢武,到清代帝王,或封禪,或祭祀,綿延不斷,并且在泰山上下建廟塑神,刻石題字。文人雅士更對泰山仰慕備至,千百年來,紛紛前來游歷,作詩記文。泰山宏大的山體上留下了20余處古建筑群,2200余處碑碣石刻。當代文化名人郭沫若游泰山后把泰山比做是中國文化史的一個局部縮影。

泰山風景以壯麗著稱。累疊的山勢,厚重的形體,蒼松巨石的烘托,云煙嵐光的變化,使它在雄渾中兼有明麗,靜穆中透著神奇,成為我國山水名勝的集大成者。泰山的自然景觀和人文景觀融為一體的,可將其分為“幽、曠、秀、奧、妙”五大游覽區。

東路 為泰山“幽”區,從紅門至南天門有6293級石階,峰回路轉,步移景換,為歷代帝王登山封禪的御道,泰山的文物古跡多在此路左右。沿路主要有紅門宮、萬仙樓、斗母宮、經石峪、中天門、十八盤等勝景。至斗母宮稍向右斜路步行,便是有名的經石峪。在面積一畝多的石坪上,刻著一千四百余年前北齊人所書佛教典籍《金剛經》部分經文,每字直徑約半米,字為隸書,遒勁剛健,有很高的藝術價值。“十八盤”,為泰山著名險道,垂直高達400多米,共有1600多級石磴,直通南天門。十八盤是對登山者體力與意志的考驗。奮攀此道,登上南天門,極目遠望,天高地遠,心曠神怡。

西路 為泰山“曠”區,從天外村乘車至中天門,盤山公路九曲回腸。此區有黑龍潭、長壽橋、扇子崖,山環水繞,景色曠秀。

桃山源 為泰山“秀”區,有翠屏山、筆架山、五峰翠山、彩帶溪、一線天等,群峰競秀,溪瀑爭流,于泰山雄傳之外,獨具江南山水風韻。

后石塢 為泰山“奧”區,景致清而幽。后石塢松濤為岱陰一絕,大、小天燭峰宛如兩把長劍直刺青天,百丈瀑、天燭瀑飛流直下,聲震十里。

岱頂 泰山之“妙”區在岱頂。登上南天門,漫步在天街玉欄石階,就好象遨游天府仙界,飄飄欲仙,盡得大自然奇妙。再經碧霞祠、大觀峰,就到了泰山極頂---玉皇頂。在極頂,旭日東升的景象最為動人。每日凌晨總有不少游人遙望東方,一睹日出云海的勝景:東方漸成金黃色,一輪紅日徐徐上升,剎那間,騰空而起,山巔云海間銀波澎湃,景色壯觀。

在舊石器時期,泰山周圍就有人類活動的蹤跡;在新石器時期,泰山孕育了燦爛的大汶口文化和龍山文化。

遺產價值 編輯本段

悠久的歷史

泰山是黃河流域古代文化的發祥地之一。很早以前,泰山周圍就被我們祖先所開發,泰山南麓的大墳口文化,北麓的龍山文化遺存,便是佐證。再早還有5萬年前的新泰人化石遺存和40萬年前的沂源人化石遺存。 戰國時期,沿泰山山脈直達黃海邊修筑了長約500千米的長城,今遺址猶存。 泰山與孔子活動有關的景點有孔子登臨處坊、望吳圣跡坊、孔子小天下處、孔子廟、瞻魯臺、猛虎溝等。 神山、文化寶庫 泰山有"五岳之首"、"五岳獨尊"的稱譽。它是政權的象征,成為一座神圣的山。古代帝王登基之初,太平之歲,多來泰山舉行封禪大典,祭告天地。先秦時期有72代君主到泰山封禪;自秦漢至明清,歷代皇帝到泰山封禪27次。皇帝的封禪活動和雄偉多姿的壯麗景色,歷代文化名人紛至泰山進行詩文著述,留下了數以干計的詩文刻石。如孔子的《邱陵歌》、司馬遷的《封禪書》、曹植的《飛龍篇》、李白的《泰山吟》、杜甫的《望岳》等詩文,成為中國的傳世名篇;天貺殿的宋代壁畫、靈巖寺的宋代彩塑羅漢像是稀世珍品;泰山的石刻、碑碣,集中國書法藝術之大成,真草隸篆各體俱全,顏柳歐趙各派畢至,是中國歷代書法及石刻藝術的博覽館。泰山文化遺產極為豐富,現存古遺址97處,古建筑群22處(表3),對研究中國古代建筑史提供了實物資料。

宗教

泰山宗教發祥久遠,佛教于公元4世紀中期傳入泰山。公元351年高僧朗公首先 到泰山岱陰創建了朗公寺和靈巖寺。魏晉南北朝時期,泰山較大的寺院有谷山玉皇寺、神 寶寺、普照寺等。著名的泰山經石峪是北齊人所刻的佛教經典《金剛經》。唐宋時,靈巖寺極 為鼎盛,唐宰相李吉甫反把泰山靈巖寺稱為天下"四絕"之一。泰山道教早在戰國時就有方 士隱居岱陰巖洞;秦漢后詞廟林立,保留至今的有王母池(群王庵)、老君堂、斗母宮(龍泉觀)、碧霞祠、后石塢廟、元始天尊廟等。其中以王母池為最早,創建于公元220年以前;以碧霞祠影響最大。泰山是王母娘娘神話傳說的發祥地。早在魏晉時期就建有王母池道觀。王母池位于泰山南麓環山路東首,古稱“群玉庵”,又名“瑤池”。三國魏曹植有“東過王母廬”的詩句,唐李白有“朝飲王母池”的吟詠 。

地層地貌

泰山的形成,歷經了自太古代至新生代各個地質時代的演變過程。泰山運動形成了巨大的山系,燕山運動奠定了泰山的基礎,喜馬拉雅山運動造就了泰山的雄偉和今日泰山的總體輪廓。泰山有豐富的地殼運動遺跡,具有世界意義的地質科學研究價值。泰山地區的寒武紀片麻巖群是華北臺地的基底,地層剖面出露齊全,化石豐富,保存完好。泰山雜巖有20億年的歷史,是世界最古老的巖石之一,對研究中國東部太古代地層的劃分、對比,以及太古代歷史的恢復,均具重要意義。泰山西北麓張夏、崮山、炒米店一帶的灰巖和砂頁巖發育典型,已確定為我國寒武系中、上統的標準剖面,是古生物許多種屬的命名地或模式標本原產地。

泰山南部在太古界巖層上裂隙泉分布甚廣,從岱頂至山麓,泉溪爭流,山高水長。泉水甘冽透明,“性寒而沉,味甘而潤,有清心明目,止煩潤腸及利二便和輕身延年之功效”,古人稱為“泰山神水”。泰山北部,中上寒武系和奧陶系石炭巖巖層向北傾斜,地下水在地形受切割處出露成泉,從錦繡川向北星羅棋布。北麓丘陵邊緣地帶,巖溶水向北潛流,受地層區輝長巖的堵截,紛紛涌露,使古城濟南成為“家家泉水,戶戶楊柳”的泉城。

泰山地貌分為沖洪積臺地、剝蝕堆積丘陵、構造剝蝕低山和侵蝕構造中低山四大類型,在空間形象上,由低而高,造成層巒疊峰、凌空高聳的巍峨之勢,形成多種地形群體組合的地貌景觀。泰山位于華北大平原的南北通道與黃河中下游的東西通道交叉樞紐之側,這一獨特的地理位置對泰山影響的擴大及其文化的弘揚,起了極為重要的作用。

植被古木

泰山有豐富的生物資源,植被覆蓋率達80%,從山麓拾級而上,可依次見到落葉林、闊葉針葉混交林、針葉林、高山灌木草叢,林帶垂直界線分明,植被景觀各異。現有種子植物144科,989種,其中木本植物72科433種,草本植物72科556種,藥用植物111科462種。

泰山的古樹名木,源于自然,歷史悠久,據《史記》載:“茂林滿山,合圍高木不知有幾”,現有34個樹種,計萬余株。他們與泰山歷史文化的發展緊密相連,是古老文明的象征,其中著名的有漢柏凌寒、掛印封侯、唐槐抱子、青檀千歲、六朝遺相、一品大夫、五大夫松、望人松、宋朝銀杏、百年紫藤等,每一株都是歷史的見證,歷經風霜,成為珍貴的遺產。

泰山四季

泰山的四季更是別具風味:春回大地,萬物更生。泰山上下“松拱一天翠,草生萬壑青”,泰岱春曉的美景吸引著無數的中外游人前來踏青賞春:紅的桃花、白的杏花、金黃的迎春柳和連翹花綴滿枝頭;西溪兩岸的刺槐花自下而上次第開放,花白如絮,花香襲人;岱頂大片的湖北海棠綻開蓓蕾,整座泰山像是成了花的海洋。

夏季的泰山,層層林海掩在茫茫的云霧之中,一旦天氣放晴,滿山青翠欲滴,萬壑千峰,處處流溢著蓬勃的生命力。每當微風乍起,對松山一帶松濤陣陣,有如天籟。難怪乾隆帝有“岱宗最佳處,對松真絕奇”的詠嘆。

秋天,是泰山色彩最豐富的季節。遠遠望去,層林盡染:黃櫨、五角楓、花楸葉紅似火;銀杏、紫椴葉黃如金;松柏不凋,依然青翠;櫟樹、水榆、槭樹盡管色彩不那么鮮艷,卻也給泰山的秋色增加了層次;衛矛在松柏的襯托下,萬綠叢中一點紅;與衛矛相媲美的藤本爬山虎,在夏季里曾不露聲色,可到了深秋卻突然調子高昂,或紅滿一石,或紫盈一溝。造化像是大手筆的濃彩國畫,把泰山裝扮得分外妖嬈。

泰山的冬天別有一番韻味。不凋的松柏頂風冒雪傲然屹立在山巔,挺拔的竹林給泰山抹上了一團團翠綠,遇上雪后初霽,那景致更是妙不可言,整座大山銀裝素裹,色彩斑斕:綠樹、紅墻、黃瓦、白雪,還有那份難得的清新和寧靜,置身其中,使人心曠神怡。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。