沈陽故宮博物院

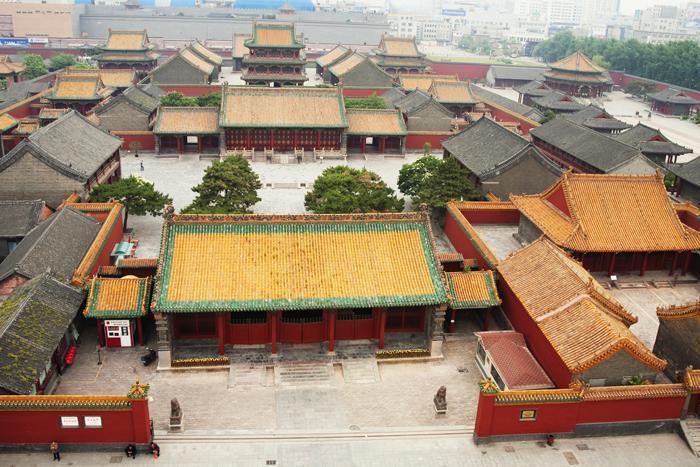

沈陽故宮博物院始建于1625年,原為清朝初期修建并使用的皇家宮殿(明天是五年,后者是十年)沈陽故宮占地6萬多平方米,有114座古建筑,500多間房間,至今保存完好。建立在宮殿遺址上的沈陽故宮博物院是一座著名的古代宮廷藝術(shù)博物館,其藏品包含了非常豐富的宮廷藝術(shù)品。1961年,國務(wù)院確定沈陽故宮為第一批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位;2004年7月1日,第28屆世界遺產(chǎn)委員會批準(zhǔn)將沈陽故宮列入《世界文化遺產(chǎn)名錄》,作為明清皇宮文化遺產(chǎn)的延伸。沈陽故宮的高層建筑、宮高殿低”其建筑風(fēng)格在中國宮殿建筑史上獨(dú)樹一幟。截至2019年,館藏105724套,其中珍貴文物39349套。

2017年晉升為第三批國家一級博物館。

根據(jù)《沈陽市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部令》(第7號)以及上級部門,沈陽故宮博物院將于2020年3月17日正式開館。

發(fā)展歷史 編輯本段

后金天命十年(明天就是五年,1625年)努爾哈赤出于戰(zhàn)略考慮,以沈陽為首都,修建了三三三五四大殿和十王閣,是沈陽老城區(qū)的中心,這是沈陽紫禁城建設(shè)的開始。1644年,清朝遷都北京,這座曾經(jīng)的皇宮成為了首都宮殿。順治初年,定盛京為州“陪都”后來盛京戶陸續(xù)建立、禮、兵、刑、吳公部和盛京將軍馮天福、承德縣和其他衙門都設(shè)在城中,負(fù)責(zé)管理這一帶的相關(guān)事務(wù)。清朝時期的盛京宮s“開國圣跡”特殊保護(hù)和日常管理、守衛(wèi)和修繕由盛京內(nèi)政部和盛京工業(yè)部負(fù)責(zé)。自康熙十年(1671年)始至道光九年(1829年),康熙、乾隆、嘉慶、道光 s十輪東巡都待在這里。乾隆年間,為清朝皇帝巡視東方,存放祖先和宮殿的東西而重修、改建和擴(kuò)建,分為宮殿和宮殿建筑的積累宮殿。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院道光年間以后,沈陽故宮遭受炭畫之苦“當(dāng)初皇宮之前被洗劫一空,日本人窺探到盜金殿的秘密后,甚至有英國酋長在宮中尋寶的舉動。國寶也被帝國主義列強(qiáng)攫取你寧愿不難過嗎?到了的第三年,東北三省總督梁根據(jù)的議,“請?jiān)谑⒕┐髢?nèi)游玩,文水閣前建博物館”,因辛亥聚義,此事不了了之。辛亥后北洋主政,于是把盛京的財寶運(yùn)到首都大內(nèi)。馮玉祥將軍“北京政變”后來,盛京宮也被奉天市政府接管。

1926年,東北有識之士順應(yīng)世界文化潮流,力推奉天議會在故宮設(shè)立東北三省博物館,成為中國最早自行建議設(shè)立的博物館之一。1931年“九·一八事變”后來東北三省博物館改為奉天宮博物館,1945年光復(fù)后,重新建立國立沈陽博物館。1949年改為沈陽故宮博物院,隸屬東北政府文化部1954年,國家決定在沈陽故宮博物院設(shè)立清代歷史藝術(shù)博物館,1986年更名為沈陽故宮博物院。

2017年5月18日晉升為第三批國家一級博物館。

2022年7月20日,沈陽故宮博物院與遼寧省檔案館簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

建筑布局 編輯本段

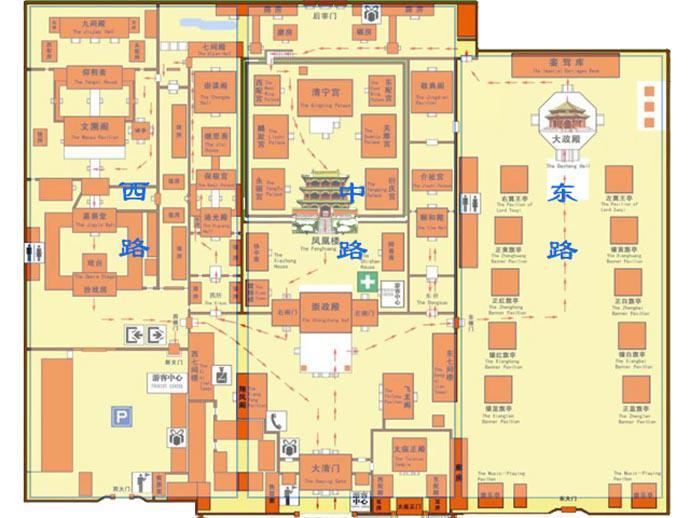

沈陽故宮博物院平面圖

沈陽故宮博物院平面圖沈陽故宮占地6萬多平方米,有古建筑114座,房間500多間至今保存完好,是一處具有豐富歷史文化內(nèi)涵的古遺址。建立在宮殿遺址上的沈陽故宮博物院是一座著名的古代宮廷藝術(shù)博物館,其藏品包含了非常豐富的宮廷藝術(shù)品。它以獨(dú)特的歷史、地理?xiàng)l件和濃郁的滿族特色,與北京故宮大相徑庭。沈陽故宮金龍殿和盤珠殿、崇政殿,猶如十王閣中的一只落雁、帶有康字的袖珍房間的清寧宮,古樸典雅的文碩閣,以及鳳凰塔等高層建筑、宮高殿低”其建筑風(fēng)格在中國宮殿建筑史上獨(dú)樹一幟。

沈陽故宮分為東路,以崇政殿為核心,以清寧宮為中軸線、中路、西路3個部分。東路主樓大正殿,是舉行儀式的地方。正面左右各有10個亭子、右翼王亭和八旗亭,合稱十王亭,為左右、右翼國王和八旗大臣討論政治。

大正殿在清朝崇德元年(1636)這里名為儒艮殿,康熙在位時改名。大廳是八角形雙檐金字塔屋頂木結(jié)構(gòu)。須彌山的基座上,四周是青石欄桿,大殿的八面全由木隔斷門組成。正門前有一條金龍,一根扁柱,大殿屋頂用黃色琉璃瓦裝飾。殿內(nèi)畫有梵文天花板,形成龍形藻井。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院中路是整個建筑群的中心,分為三個院落。南端為照壁、東西朝房、奏樂亭;前院有大清門、崇政殿、飛龍閣、翔鳳閣;中院有師善齋、協(xié)中齋、鳳凰樓;后院是以清寧宮為主的五宮建筑。中級人民法院的兩邊有一個庭院庭院和后院,這就是所謂的東宮、西宮。東宮有頤和殿、介祉宮、敬典閣;西宮有迪光殿、保極宮、繼思齋、崇謨閣。大清門是沈陽故宮的正門,文武官員在此等候朝廷這是五座正面有山脊的硬山建筑、垂脊及兩山的“墀頭”它們都鑲嵌著彩色玻璃。崇正殿是紫禁城的正殿建于晉末,清初為朝廷會議所在地是五室九岙硬山式,均以門相隔,前后有回廊,四周有石欄桿。頂蓋上的黃色琉璃瓦鑲有綠色,大殿為明代雕刻橫梁上都涂有印章。廟前,東有日晷,西有量好。殿后是鳳塔,與清寧宮一樣、關(guān)睢宮、衍慶宮、永福宮、林芝宮第五宮建在近4米的平臺上,四周高墻環(huán)繞,形成一座宮殿。

鳳凰塔建于金天聰晚期(1627~1635),是休息和宴會的地方,入關(guān)后,曾經(jīng)存放過玉璽、帝王像及行樂圖。建筑為三層依山式,深三室,寬三室,四周有游廊,上有黃色琉璃瓦,下有綠色鑲邊。

西路是乾隆四十七年到四十八年(1782~1783)增建。包括戲臺、嘉蔭堂、文溯閣、楊希齋等,前面是轎子馬場。文水閣是清代《四庫全書》收藏的七閣之一這是一座走廊式建筑,黑色琉璃瓦,綠色鑲邊。梁枋間彩繪“白馬獻(xiàn)書”圖案。東側(cè)有一碑亭,內(nèi)有乾隆親筆題寫的《御制文溯閣記》(正面)和《宋孝宗論》(背面)碑文詳細(xì)記錄了建館過程和《四庫全書》的收藏情況。

主要建筑 編輯本段

東路建筑

大政殿

沈陽故宮

沈陽故宮沈陽故宮大正殿,俗稱八角殿,建于1625年它是清朝皇帝努爾哈赤修建的重要宮殿,也是盛京宮中最莊嚴(yán)神圣的地方。當(dāng)初叫大衙門1636年,它被命名為杜公殿,后來改為鄭達(dá)殿。八角重檐尖,八面出廊,下為須彌山基座。大殿頂部鋪有黃色琉璃瓦,鑲有綠邊,大殿中央是火珠頂廳頂四周有八條鐵鏈,分別與力士相連。大殿前的兩根柱子各有一根金龍盤柱,大殿內(nèi)有梵文天花板和降龍?jiān)寰5顑?nèi)設(shè)有寶座、屏風(fēng)及熏爐、香亭、鶴式燭臺等。此殿是清朝太宗皇太極舉行重要儀式和政治活動的地方。1644年(順治元年)福臨皇帝在這里登基。

大正殿原名儒艮殿,重檐八角尖,四面有廊“斧頭眼”式隔扇門。下面是身高1左右.5米長的須彌座四周是精雕細(xì)刻的蓮凈瓶石欄桿。殿頂鋪黃琉璃瓦,鑲綠邊,在相輪焰珠頂端。寺廟里有精致的拱門、藻井和天花,殿前兩根大柱雕有兩條龍,氣勢磅礴。從建筑上看,大正殿也是一座亭子,但體積大,裝飾華麗,故稱宮殿。大正殿是用來舉行大儀式的,比如發(fā)布詔令、宣布軍隊(duì)出征、歡迎士兵凱旋和皇帝登基等的地方。

十王亭

正殿前左右各有五個方亭。東側(cè)由北向南依次為右翼國王亭、鑲黃旗亭、正白旗亭、鑲白旗亭、正藍(lán)旗亭,與左翼王亭依次由北向南在西側(cè)、正黃旗亭、正紅旗亭、紅旗亭和藍(lán)旗亭,距離11-12米,[5]俗稱“十王亭”或“八旗亭”

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院這些亭子的起源要從八旗制度說起,這是滿族特有的社會組織。滿族人有一個狩獵組織“牛錄”漢語意為“大箭”,由十個人組成,其中一個是首領(lǐng),叫做“牛錄額真”外出狩獵時,魯牛患者應(yīng)聽從指揮,行動一致。在征服各部的過程中,努爾哈赤 1625年,美國民眾不斷增加,促進(jìn)了魯牛組織的轉(zhuǎn)變和建立“八旗制度”規(guī)定每三百名男性編一名魯牛,五名魯牛編一名加拉,五名加拉編一名“旗”當(dāng)時織的八旗是用不同的旗來區(qū)分的。用黃、白、紅、藍(lán)色全彩旗稱為全黃旗、整白旗、整紅旗、整藍(lán)旗;其他四面旗子是黃色的,有邊框、白、紅邊藍(lán)旗和白邊紅旗分別稱為黃旗、鑲白旗、鑲紅旗、鑲藍(lán)旗。后來漢字中多把“整”寫作“正”,于是就有了八旗“四正四鑲”的說法。皇太極時期,蒙古八旗和漢軍八旗是在原有滿洲八旗的基礎(chǔ)上加建的,但旗幟沒有變化,所以習(xí)慣上仍稱八旗。

沈陽故宮大正殿與十王閣的建筑組合,是八旗組織在當(dāng)時全國重要地位的生動體現(xiàn)。在這里舉行大規(guī)模儀式時,皇帝登上正殿,八旗各級官員排列在自己的旗博閣前,直到清朝遷都北京,盛京官員都在這里“坐班”朝賀”時仍是如此。在平時。十王亭是八旗的官員,負(fù)責(zé)管理本旗、民事、訴訟和其他事務(wù)的辦公場所,在外行人 如果政府大樓是國有的話“大衙門”那么十王亭就是八旗“旗衙門”

大正殿和十王閣不僅反映了當(dāng)時滿清國家的政治特點(diǎn),而且在建筑布局和風(fēng)格上也具有強(qiáng)烈的民族特色。據(jù)史料記載,努爾哈赤、皇太極率領(lǐng)八旗軍隊(duì)外出駐扎時,蒙古帳篷有時被皇帝使用“黃幄”而八旗貝勒大臣則用八個座位,分別安排在前排兩側(cè)“青幄”大正殿和十王閣的布局、瓦色、形狀非常接近它。因此,人們也把這“一殿十亭”叫做“帳殿式”布局,作為具有游牧狩獵特色的宮廷建筑典范。

鑾駕庫和奏樂亭

在沈陽東宮路的南北兩端,有一座與這里舉行的儀式有關(guān)的建筑,即鑾甲圖書館和樂亭。

鑾家Ku位于大正殿北面,硬山前后廊有十一間正房。清朝乾隆初年以前的鑾家圖書館不在這里,在崇正殿前的東七樓,當(dāng)時叫崇正殿“鑾駕音樂樓”乾隆十一年至十三年修建宮殿建筑時,因東七樓需要搬遷,將其中存放的鑾樂器移至現(xiàn)址,將原來的五間正房擴(kuò)建為七間,后又?jǐn)U建為十一間,這就是現(xiàn)狀。

鑾家圖書館保存的物品主要是皇帝東游時使用的禮儀儀式和樂器。儀仗包括轎、輿、交椅和各種旗、幡、鉞、斧、槍、戟、瓜、傘、蓋、粉絲等當(dāng)皇帝在巡邏或在寺廟里展示時,它們被安排在皇帝周圍“天子尊嚴(yán)”的。清宮里演奏樂器、中和韶樂、一種大型銅喇叭,用于音樂部門,如蘆苞樂、小銅角、畫角、蒙古角、金口角、行鼓、仗鼓、排簫、云鑼、編鐘、編磬、建鼓、箏、琴、瑟、龍笛、笙、方響、鼓掌等,用于行軍和宮廷儀式。

這些禮儀和樂器大多是乾隆年間從北京運(yùn)來的,是皇帝在北京統(tǒng)治期間專用的。根據(jù)制度,在皇帝 在沈陽故宮逗留的幾天里,將有兩個重要的儀式,即故宮慶典和故宮宴會屆時,按照國禮的儀式,將在皇宮前布置一個鹵制儀仗和一個樂隊(duì),以體現(xiàn)皇家威嚴(yán),奏響儀式樂章。由于這些禮器每次都要使用,不需要在北京和盛京之間運(yùn)輸,所以被永久保存在鑾駕圖書館,一直使用到1829年道光最后一次東游,其中一部分至今仍收藏在沈陽故宮博物院。

大正殿最南端有一個音樂亭,是琉璃瓦屋頂,有四個角它建在一個兩米多高的方形平臺上舞臺側(cè)面有一個檢票口,有通往亭子的臺階,供樂師上下。這組樂亭應(yīng)該是清朝唐太宗年間修建的他們在大正殿舉行重大慶典時在這里演奏音樂,清朝以后皇帝視察東方時仍在使用然而,由于主要的音樂部門大多位于寺廟的前面,亭子里的樂隊(duì)?wèi)?yīng)該用于像皇帝 他去寺廟時的接待和宴會伴奏。由于音樂亭是大正殿整體布局的重要組成部分,結(jié)構(gòu)簡單牢固,因此保存完好,成為沈陽東宮路南端的標(biāo)志性建筑。

中路建筑

大清門

大清門建于清太宗初年,起初只是照常名“大門”,門的兩邊叫“東門”和“西門”到1636年,皇太極改元稱帝時,用了和新國號一樣的名字“大清”兩個字來命名宮門。正式命名的同時,還規(guī)定大清門和東、在西廂房門口,要設(shè)兵檢查出入人員,嚴(yán)加看守。各級官員和侍衛(wèi)、警衛(wèi)等,入朝前組裝于大清門時,無論坐,都不準(zhǔn)面向或背對皇宮正北方向,也不準(zhǔn)坐在中間的御道上,只能繞著御道“相向坐立”,即位于御道東側(cè)的朝西,位于御道西側(cè)的朝東。這是因?yàn)槿绻忝娉保陀懈Q視皇宮禁地的嫌疑;朝南,背朝皇宮,也是為了皇帝“大不敬”至于坐御道,藐視君王是重罪當(dāng)時明文規(guī)定,親王以下的官員只能從左右兩級臺階進(jìn)出,中間的御道只有皇帝才能通行。至于兩邊的廂房門,應(yīng)該是給普通官員和宮女用的、太監(jiān)等人因公事進(jìn)出皇宮。

清門雖然只是進(jìn)出皇宮的通道,但作為皇宮的立面裝飾也力求華麗美觀。除了黃綠色的琉璃瓦屋頂和屋檐下的雕梁畫棟,最引人注目的是墻壁四角的玻璃“墀頭”,每組由從上到下相連的四部分組成,黃色、藍(lán)色調(diào)為主,中間是紅色、白、綠色和其他顏色,浮雕云龍封飛、瑞士獸的奇花異草色彩斑斕,燒得精致雖然它們不在建筑的中心,但卻成為了最美麗多彩的藝術(shù)杰作。

崇政殿

崇正殿與大正殿在使用功能上有顯著區(qū)別。首先,作為皇宮的正殿,是皇帝掌管日常事務(wù)的地方,也就是通常所說的“上朝”的地方。在金代后期的早期宮廷制度中,俗稱為“汗宮里的殿”或“內(nèi)殿”,而政府大廳正是舉行大規(guī)模重要集會的時候“大殿”,一般很少用。從這個意義上說,崇正殿相當(dāng)于皇帝 南“辦公室”而大正殿更像是一座建筑“會堂”第二,清太宗時期重要的國家儀式,如新年和新年國慶節(jié)和萬壽節(jié)慶祝活動、太祖實(shí)錄告成、王子娶老婆,公主嫁、明朝重要官員的投降儀式在崇正殿舉行,而大正殿則在新年舉行s日、萬壽節(jié)等主要儀式以大臣大宴結(jié)束的地方。第三,崇政殿也是皇帝接待和招待外賓的地方在皇太極時期,主要用于招待和進(jìn)貢盛京、朝覲、蒙古貴族通婚,國內(nèi)慶典時的一些小規(guī)模宴會也經(jīng)常在這里舉行。

崇正殿是東北地區(qū)很常見的硬山房,需要根據(jù)宮殿正殿的用途進(jìn)行美化其身高12米,下有一米多高的磚石橋臺,前后有石欄桿裝飾的臺階和檐廊就這樣,它已經(jīng)和民間的同類房屋有了本質(zhì)的區(qū)別,成為了只有在宮殿和寺廟里才有的高檔外觀。寺廟前后的紅檐柱都是方形的,底部是黑色的蓮蓋柱基石,頂部是藍(lán)色的、白、金等顏色繪“披肩”蓮花等圖案,外側(cè)與大正殿獸面相同,柱頂部分更是妙不可言他們每個人都有一個栩栩如生的木雕龍頭伸出來,彼此相對,探爪戲珠;龍身和后爪在廊中,既起配角作用,又是一種巧妙的美化,仿佛龍從殿中飛出來,高貴而富有生命。檐下的木雕蓮瓣、蜂窩、如意等和大正殿一樣,作為方柱屬于藏傳佛教(喇嘛教)建筑藝術(shù)風(fēng)格,二龍戲珠內(nèi)外的浮雕,金光閃爍,橫跨屋檐,增添了華麗精致的效果。

崇政殿中的寶座、屏風(fēng)等陳設(shè)也不是清太宗時期的原貌,而是乾隆十二年的(1747年)重新設(shè)計和制造根據(jù)皇帝和殿內(nèi)的屏風(fēng)寶座是乾隆皇帝精心制作的特別命令模仿北京故宮所用的宮殿加以縮小王座、每一個屏幕都裝飾著九條龍,都涂上了金色的油漆,顯示了它唯一的使用者皇帝的至高無上的尊嚴(yán)。屏幕上的四字十二句銘文與干青宮屏幕上的一模一樣是康熙皇帝從古代經(jīng)書中挑出來,刻在奏折旁邊,作為自己和以后皇帝的治國座右銘。龍椅前后展示的鶴燭臺、熏爐、塔式香亭、端、太平有象”等是乾隆年間皇宮中的精制琺瑯禮器,專門用于皇帝和皇帝左右的寶座,既是為了熏香也是為了驅(qū)魔“真龍?zhí)熳印笨拷r的行政地,氣氛更加莊嚴(yán)神圣。乾隆、嘉慶、幾個道光皇帝東游盛京時,曾坐在這里向王公們下拜,慶祝他們的陵墓祭祀儀式成功。

此外,皇帝為了表示對開國金殿的敬仰,從乾隆年間還將一些相關(guān)的詩詞做成匾額掛在殿內(nèi)。寶座前的“閱讀Zrong在我們地區(qū)創(chuàng)造夏天的功能,但要謹(jǐn)慎節(jié)儉,不要 不要用日歷年來代替它”藍(lán)地金字對聯(lián)、其上方的“御崇政殿受賀”詩碑,都是乾隆皇帝寫的,寺北門上方掛有嘉慶、道光宮供奉官府的金字木牌,也是他們留在這里的永久紀(jì)念。

飛龍閣和翔鳳閣

崇正寺的東西兩側(cè),有五座風(fēng)格相同的兩層建筑,東邊是龍飛閣,西邊是大清門、崇正殿共同構(gòu)成了一個完整的建筑布局單元。

這兩個亭子雖然是金殿的左右手,但都不是清朝入關(guān)前修建的。清太宗時期沈陽故宮確實(shí)有一條飛龍、翔鳳有兩個亭子,但應(yīng)該是在政府拜殿的后面,而不是前面。現(xiàn)在第二個亭子的位置原來是一個有三個房間的小廂房(東側(cè))和一棟兩層七間房的銀行大樓(西側(cè))乾隆八年(1743年)清朝皇帝李鴻第一次訪問盛京,來到紫禁城他覺得崇正寺前的兩座建筑,高度和風(fēng)格都不一樣,不夠整齊美觀他仔細(xì)看了看紫禁城四周,傳下圣旨,新樓的形狀一模一樣、兩座東西對稱的亭子取代了老建筑,拆除了年久失修的老亭子,把龍飛、翔鳳的名字被移到新建的第二個亭子里。因此,在朝拜政府的寺廟前面有現(xiàn)存的外觀。

龍飛館的上層最初是用來存放清朝皇帝使用的軍事裝備。滿族是一個以騎馬和射箭聞名的民族,清朝的皇帝們從小就練習(xí)他們嫻熟的弓和馬技術(shù)。龍飛館里藏著他們生前用過的各種弓箭、鞍轡、甲胄、一部分劍,從唐太宗朝傳到穆宗(同治)朝鮮有4000多件,大部分是從乾隆到光緒年間陸續(xù)從北京送到這里的。皇帝在東游盛京時,常常親自上樓去拜讀這些前朝皇帝的遺物,以示珍惜和尊重。龍飛 的主要收藏樓上是乾隆四十七年(1782年)一批從北京訂購運(yùn)來的古代青銅器。包括商、周、漢、唐歷朝所制鼎、彝、盂、盤、卣、爵、觚、有800個鐘之類的,按編號存放在十三個大柜子里。乾隆晚年記錄宮中古代青銅器時,將這些來自盛京的珍寶收藏在一本名為《西清續(xù)鑒》的書中,成為清代專門的珍藏項(xiàng)目。

翔鳳閣存放的物品主要是皇帝東征時使用和賞賜的,基本都是乾隆年間從北京宮運(yùn)到這里的。其種類之多、歷史和藝術(shù)價值甚至高于龍飛館。大致可以分為三類:一個是每個宮殿里陳列的帝王器皿,包括玉器、瓷器、漆器、琺瑯器、金銀器、竹木角雕產(chǎn)品、文房四寶等,加上零配件,有2000多件,大部分是清宮里的御用珍品;二是準(zhǔn)備皇帝到盛京時穿的和賞賜的衣服、衣料、口袋等,一共四千多塊;三是供皇帝在國期間查閱欣賞的古籍、輿圖、包括唐在內(nèi)的近千件字畫、宋、元、明、清代名家的300多幅作品特別有名,有一本后人寫的叫《盛京故宮書畫錄》。

上面提到的兩館藏品,大部分是民國初年袁世凱統(tǒng)治時期運(yùn)到北京,抗戰(zhàn)后才流散到全國各地。1929年沈陽故宮博物院正式開館后,龍飛、翔鳳二館成為清宮文物陳列室。

文德坊、武功坊和朝房

中路是沈陽故宮建筑群的主體,也就是皇帝每天上朝居住的地方,清代稱之為“大內(nèi)宮闕”,從入關(guān)前的宮殿,到乾隆后的宮殿、祠堂和其他部分。

宮門前庭是中路的最南端它雖然位于宮門之外,但在整個建筑群的功能和布局中卻是不可或缺的“臉面”

來到故宮門前,首先看到的是街對面的兩座高大牌樓文德廣場和武功廣場,它們的排列方式和宮廷里的大臣們一模一樣“文東武西”位置,站在宮殿大門的兩側(cè)。牌樓最初建于中國古代的一座宮殿里、陵廟、附近的地標(biāo)等、紀(jì)念性建筑,包括木結(jié)構(gòu)和石雕。沈陽故宮前的這種叫“四柱三層樓木結(jié)構(gòu)琉璃瓦屋頂”牌樓,他們的作用,不僅是宮殿前的明顯標(biāo)志,也是通往宮殿區(qū)的門戶。清朝時,不僅禁止路人和車輛在兩座牌樓之間通行,而且每座牌樓都配有可開啟的大門,其外道南北各有一間值班室,日夜由宮廷侍衛(wèi)把守。官員就算要上朝,也要先在牌坊外幾十步“國王等以下官員在此下馬”下馬前先從轎子上下來,接受檢查后恭恭敬敬地走進(jìn)牌樓“宮闕禁地”因?yàn)榕茦菍?shí)際上是宮殿前的左右門,沈陽人習(xí)慣稱之為“東華門”和“西華門”

文德坊、武功廣場雖建于清朝入關(guān)前,但其形制和裝飾精美。兩坊均為主間(明間)黃心綠邊的琉璃瓦屋頂,以高二低二的形式,由各檐內(nèi)外的四組斗拱和檐下的方支撐、折柱、雀替、花板等部位以浮雕裝飾為主,繪畫為輔,猶如龍飛鳳,大海在流動、瑞書,奇花異草,絢爛祥和的色彩,既有皇家風(fēng)格,又有地方風(fēng)格,在古牌樓中獨(dú)樹一幟。中間的方塊上寫滿了藍(lán)色和金色的字符、漢、三體的組合,除了方的名字,還有“崇德二年孟春紀(jì)日立”建于1637年正月,是沈陽故宮唯一有竣工日期的建筑。

在兩座牌樓之間南側(cè)的清代前部地區(qū),有一組建筑支撐著宮殿的正門。每樣?xùn)|西都有一個音樂亭,是迎接皇帝進(jìn)出皇宮演奏音樂的地方;兩邊各有一間平房和一棟樓房(西側(cè)樓已不存),稱作“朝房”和“朝樓”是官員入宮前等候朝廷的地方在法庭開庭的那天,“三大節(jié)”在大正殿舉行祝賀朝鮮的儀式時,官員們要提前在此排隊(duì),到約定的時間前往皇宮。在兩座院落之間,南面正對著大清門清初有內(nèi)務(wù)部秘書室,歷時十三年(1748年)改建為烏龍玻璃影壁,襯托清門清末民初拆除,基座仍留在原處由此可想而知宮前格局的整齊肅穆。

鳳凰樓

沈陽故宮是清太宗時期皇妃們居住的地方,位于中路崇政殿北面的高臺上。按照過去生活在山區(qū)的滿族人的習(xí)俗,部落酋長的房子都是建在寨子最高的地方,便于守衛(wèi)和觀察。剛搬到平原城的時候,他們還受這種習(xí)俗的影響,所以沈陽的故宮皇后寢宮就建在專門修建的近四米的平臺上,不過這是大事、崇正二殿建在平地上。這種“宮高殿低”這種情形,和北京的紫禁城一樣“殿高宮低”相反,由于滿清風(fēng)格,人們還將其視為沈陽故宮的特色之一。

鳳凰塔是一座很深的建筑、斜山屋頂琉璃瓦三層亭子,寬三間,立于高臺上,下面的燈房是臥室區(qū)的進(jìn)出通道舞臺下面有二十級臺階通向地面只要把門關(guān)上,慈禧太后的寢宮區(qū)域就變成了一座居高臨下守衛(wèi)森嚴(yán)的城堡所以鳳凰樓的功能也很像高層的門樓。

在皇太極時期,鳳凰樓是皇帝和皇帝們聚會的地方皇后們在夏天享受涼爽的景色史書中還記載,清太宗也曾在此召諸王貝勒讀書講學(xué)。由于鳳凰塔是清代盛京城最高最漂亮的建筑,從城市的四面八方都可以看到,所以它成為沈陽市的著名景觀“陪都十景”盛京八景”中,把“鳳樓曉日”鳳縷觀塔”列入其中。又因?yàn)閺镍P凰塔上可以看到整個城市,所以歷代皇帝在清朝入關(guān)后東游沈陽時,都是上樓觀景吟詩至今仍有按照乾隆手跡制作的黑漆金字詩詞和匾額。

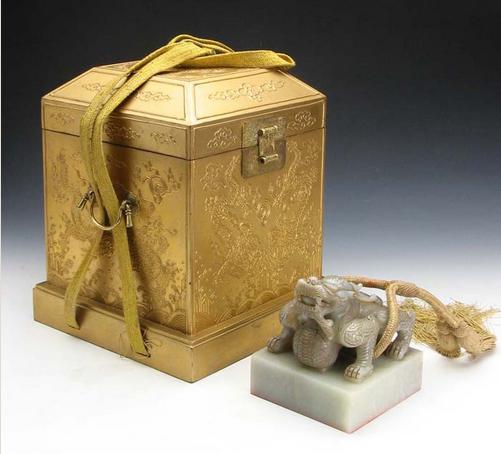

自乾隆時期以來,鳳凰臺也被用來存放一些重要的宮廷文物。主要有以下三項(xiàng):一個是《實(shí)錄》。乾隆八年(1743年)為了尊重盛京 建都后,皇帝命太祖為世宗(雍正)五代滿族漢史《實(shí)錄》,各寫一份,送到盛京尊客,放在樓上鳳凰上、中層三十個大柜中,一直持續(xù)到乾隆四十三年(1778年)才移至崇謨閣。二是“圣容”和“行樂圖”,即皇帝畫像。其中,穿著皇家長袍,從王座的上端“標(biāo)準(zhǔn)像”稱為“圣容”,而讀書聽琴、騎馬射擊和打獵等有生活場景“行樂圖”,也是乾隆皇帝特意下令送到盛京的“供奉”光緒年間,這座建筑里共有太祖和穆宗(同治)一份皇帝 圣容,干龍、嘉慶、道光興樂岳樂三幅畫共13幅,都被精心收藏,存放在特制的大畫框里。三是清初的玉璽。原藏于北京交泰殿,乾隆十一年(1746年)我奉命搬到盛京鳳凰大廈,共“大清受命之寶”等待10,甘龍?jiān)?jīng)寫過《御制寶譜記》來講述這個故事。這些皇帝畫像和玉璽屬于清宮最重要的文物,其政治意義遠(yuǎn)勝于于飛龍、翔鳳閣里的古董很少見,這也說明了鳳凰塔在清代沈陽故宮的地位。

臺上五宮

沈陽故宮平臺上的五宮建筑,指的是中路中軸線上崇正殿和鳳凰樓后面的寢宮部分。在盛京宮,大部分都是四合院建筑。鳳凰樓高臺上的后宮生活區(qū)是典型的北方“四合院”形式。中宮清寧宮、東宮關(guān)雎宮、西宮麟趾宮、東宮的延慶宮和西宮的永福宮圍合為四合院式,與清寧宮東西墻北側(cè)的兩座附屬宮殿共同構(gòu)成皇太極時期的后宮建筑。仲宮的清寧宮是皇后的住所,宮前是觀居、延慶第二宮,以林趾在西、永福二宮是皇太極的陳、淑、貴、莊四嬪妃居住,永福宮是清朝始祖出生和童年生活的地方。這組建筑形成于1627年—1632年的后金時期,和《建州紀(jì)程圖錄》描述的差不多“奴酋家”建筑形式完全相似,保留了早期滿族民居的許多建筑和裝飾特征:主要仿照滿族民居的建筑形式,以尖山式硬峰為主。屋頂上有黃色玻璃和綠色鑲邊的瓷磚。五宮的房屋舉架、廣度和深度略有不同:東西宮的規(guī)模僅次于清寧宮、而次東宮、第二個西宮比第二個東西宮小。清寧宮以北只有三座東西兩側(cè)有小宮殿的硬山建筑。

四個主要配套的宮殿都是明開的,房間兩邊各有兩間“卐”之字形的炕面,加上暖閣里的一個炕,一共是七個炕。清寧宮不僅作為皇太極和皇后的客廳,也是宮中家庭祭祀和家宴的場所所以東房開了門,形成東房,關(guān)了門“東暖閣”用于居住,西側(cè)的四個房間連成一個合適的祭祀和家宴“口袋房”式的空間布局。

清寧宮為五開間硬山式,前后連廊。它是清朝唐太宗和博爾濟(jì)吉特皇后居住的中央宮殿。房間的門開在東房,房間的西側(cè)形成一個筒子房格局,東尖是皇后 的臥室。寬大的撐挑窗風(fēng)格簡約,所有的欄條都以三箭頭的形式相交,宮門也不用扇隔。宮門對面豎起索倫桿祭天,都是來自滿族民間的傳統(tǒng)樣式。殿頂鋪黃色琉璃瓦并加以修整,前后為方檐柱柱頭飾獸面,并繪檀香,是吸收漢代、藏民族建筑藝術(shù)。

林芝宮位于沈陽故宮清寧宮西側(cè),又稱西宮建于清太宗天聰年間,崇德元年定名為林芝是清太宗皇太極的貴妃納木宗的寢宮,里間是日常生活用房、穿衣和日常休息的地方,外面是客人、用膳和禮佛之所。

衍慶宮又稱為“次東宮”,是皇太極的妃子巴特瑪?shù)膶媽m。衍慶”該詞來源于先秦時期,意為長久繁榮。

永福宮位于沈陽故宮鳳凰樓高臺上,以清寧宮為中心。它位于Xi的盡頭安,緊挨著 一座宮殿,它是歷史上著名的孝莊皇后3354的住所、輔政大臣和福臨王子的出生地。

東所頤和殿、介祉宮

建于乾隆年間供慈禧太后東巡時使用的宮殿,因位于崇政殿東側(cè),故稱清代“東所”這里的“所”,是清代對一些小規(guī)模獨(dú)立住宅院落的命名習(xí)慣它的位置一般都在主宮附近,院內(nèi)各單體建筑都有自己的專有名稱,但一般都是按照院內(nèi)的位置來稱呼“某所”,以便于區(qū)別。

清代皇帝標(biāo)榜“以孝治天下”而乾隆是為數(shù)不多的繼位后生母健在的皇帝,牛至祿太后一直活到乾隆四十二歲(1777年)他死于86歲,所以這“盛世天子”孝的故事也是歷史上最有名的。周游列國的時候,只要太后身體好,愿意陪她去,她就去“奉母前往”盛京東游也是這樣,所以在沈陽故宮的住所加進(jìn)去的時候,這個宮殿是專門為我母親修建的。

住東所有三個院落。進(jìn)入最南端的琉璃宮門,頭入口左右各有五間,在清代檔案中稱之為“阿哥所”,應(yīng)該是當(dāng)年東游的小王子住過的地方,現(xiàn)在不存在了。掛花琉璃宮入口為第二入口,三大殿朝南,斜山琉璃瓦頂四周為廊式建筑,是慈禧太后在此期間接待皇室問候的地方。殿后第三進(jìn)院落的前面是慈禧太后的寢宮,界址宮,有五個硬山琉璃瓦屋頂和前后回廊,室內(nèi)有吊蓋和隔斷,東房是慈禧太后 寢宮所在地有乾隆皇宮的稱號“風(fēng)訓(xùn)徽音繼承人,沈怡京福隋”宮殿后面還有一個小院,用來種植花草樹木,供太后休息觀賞。

東索在乾隆十三年(1748年)建成后,兩位皇后曾在此居住。乾隆的母親牛之祿,乾隆十九年隨皇帝來到這里;另一位是道光皇太后,也叫牛至祿,是嘉慶帝的皇后,但不是道光 的生母按照制度,道光登基后被尊為皇太后,道光九年東巡時隨皇帝來到這里居住。因?yàn)榛实蹡|游時只在盛京宮停留了幾天就出發(fā)去了北京,所以從東院建成到清朝末年,太后真正住在這里的時間總共不超過半個月。

西所迪光殿、保極宮

崇政殿西側(cè)和東側(cè)對應(yīng)的位置是皇帝和后妃東游盛京時的行宮,稱為“西所”

西院的建筑面積和東院一樣,正面的格局也差不多。第一醫(yī)院入口兩側(cè)各有三個價值室。進(jìn)了吊花門,第二進(jìn)院就是地光堂,和頤和堂一樣王座屏放在室內(nèi),有“繼序其皇”迪光慪六韻”御書匾額鐫刻,皇帝東巡就在這里處理政務(wù)、批閱奏章。乾隆四十三年(1778年),又于殿前東、西邊為隨行內(nèi)閣建了三個大廳、軍部和各部院值班部長用,不耽誤軍務(wù)上傳下達(dá)。

皇帝居住的宮殿在殿后的院子里,名為保濟(jì)宮,建于清乾隆十三年(1748年)位于西索地光寺的后面,是皇帝在盛京時下榻和東巡時召見王公大臣的客廳。保極”姓名,來自《尚書 洪范》“錫汝保極”,乾隆釋意為“保極持楹安率土”

保濟(jì)宮正中暖軒之上,嘉慶御筆高懸“高林萬象”牌匾寓意皇帝凌駕于萬物之上,暖軒正中設(shè)一對明黃色龍紋座椅清帝東征時,曾在此召見諸侯。在以清朝為題材的影視劇中的召喚場景中,皇帝和大臣們經(jīng)常會禿頂、便服,其實(shí)這在清朝是絕對不允許的。部長 美國觀眾必須穿制服,以彌補(bǔ)串珠和紅色流蘇的官方帽子。皇帝也穿著長袍,戴著皇冠。特勤是皇帝在皇宮正式場合穿的禮服,用于處理一般政務(wù)或召見大臣。官員也是如此按照大清的制度,他們穿錯了官服就要被罰一個月,因?yàn)檫@是大清制度嚴(yán)格規(guī)定的,就算是尊天子也不能違反。值得一提的是,暖軒黃座兩側(cè)各有一個紫檀木高柜,象征著皇帝的尊貴和至高無上的地位。皇帝的櫥柜 s臥室從來不擺滿東西,代表財富臥室的床又長又窄,代表長壽,枕頭特別高,代表高枕無憂。

寶雞宮左邊是書房,右邊是皇帝 的臥室。旁邊是值班室,乾隆皇帝的警衛(wèi)住的地方。保濟(jì)宮正面兩側(cè)有閱稿的游廊,直通地光宮后面的檐廊,這樣即使是下雨天,皇帝也可以方便兩座建筑之間的交流。

盛京太廟

大清門東側(cè)原為明代道觀,天官所用、地官、水關(guān),名為三關(guān)寺,早在努爾哈赤遷至沈陽之前,就是該市著名的寺廟。沈陽故宮建成時,皇帝不僅沒有拆掉,還繼續(xù)保留殿內(nèi)香火清朝入關(guān)前,這里發(fā)生過很多與皇宮有關(guān)的重要事件(詳見后述),順治、康熙、乾隆皇帝等皇帝也多次頒贈銀幣和御筆,表達(dá)對這座與開國皇宮同處一地的寺廟的特別重視。乾隆四十三年(1778年)乾隆皇帝第三次東巡盛京時,為了完成陪都的整治,下令在盛京重建天壇、地壇、堂子(按照滿族薩滿教說法,皇帝祭天的地方)和盛京太廟。當(dāng)時,其他三座老建筑仍然存在,而祠堂因多年廢棄而難以修復(fù)。于是乾隆決定在三官廟舊址重建祠堂,并引古宮殿前“左祖右社”即宮闕左建太廟、右建社稷壇)的制度做為依據(jù)。與此同時,圣旨傳來,三官殿(此時已更名為景佑宮)移至德盛門(大南門)內(nèi)重建。幾年后,搬遷重建工程完成,三官廟的位置被新的盛京祠堂取代。

因?yàn)樘珡R是祭祀皇帝祖先的地方,所以有一些建筑特色與皇宮不同。它由太廟門、正殿和東西配殿、翼等有趣的是,整個神廟不是建在地面上,而是像女王 皇太極時期的寢宮區(qū),而太廟門的位置比皇宮正門更為突出,屋頂琉璃瓦都是黃色鑲邊,沒有綠色裝飾這樣做的目的顯然是為了顯示其地位的尊嚴(yán)。這座祠堂建成后,由于空間比較狹小,這里沒有清朝皇帝的紀(jì)念館“神主”牌位)乾隆四十五年(1780年)皇帝下詔,用新疆和田產(chǎn)的上等玉器,制作太祖至雍正五代的玉器寶玉冊,供奉在首都的御殿,并將原件送到盛京御殿收藏。根據(jù)這一制度,到清朝末年,盛京祠堂已經(jīng)收存了清太祖給穆宗的東西(同治)三十二本于超魚寶的作品。

祠堂建成后,歷時48年(1783年)從此,東游祭祖的皇帝在進(jìn)入沈陽故宮之前玉寶書所以這座建筑雖然面積不大,但地位比故宮任何地方都高,很正常“廟”所不能比擬的。

西路建筑

后花園的甲寅殿和戲臺

之前有五個化妝間,就是演戲的時候“后臺”室內(nèi)北墻上有上下兩扇門通往舞臺。更衣室北面的舞臺兩側(cè)各有七條游廊,東朝西,西朝東,南北分別朝向更衣室、嘉蔭堂的兩座山相交。這是皇帝在這里設(shè)宴欣賞戲曲時設(shè)席的地方。正北是五甲寅殿,主要用作皇帝舉行宴會和欣賞歌劇的皇宮東西之間有溫馨的亭子,也可以在這里休息。甲寅殿前是戲臺。清代干嘉以后,宮中行事之風(fēng)頗盛,在北京大內(nèi)、圓明園、頤和園和熱河宮有戲臺,如尹暢亭、清音閣、漱芳齋等。這個中等大小的舞臺是一個棚狀的屋頂,四面有十二根柱子,下面有一個半米多高的基座。戲臺周圍嘉蔭堂、游廊與化妝間相連,形成四面封閉的空間,有利于演出時獲得更好的音響效果。

文水閣及其附屬建筑

西路北側(cè)的一組建筑群,其中最南邊的是嘉蔭堂后面的三座懸山式宮門,是這一帶的主要建筑文水閣,是專門為存放《四庫全書》而建的七大名庫建筑之一。

文水閣的建筑形式和其他六個展館一樣,是模仿浙江寧波樊氏的著名圖書館天一閣而建的當(dāng)然這只是在結(jié)構(gòu)上,其具體的建造和施工還是按照清代宮廷建筑的標(biāo)準(zhǔn)。亭子的外觀是兩層,每層有六個房間,但西房間的寬度只有其他房間的一半,所以不是作為圖書館,而是作為安裝樓梯的地方。從表面上看,這半個房間似乎有點(diǎn)多余其實(shí)這種故意加起來六個房間的模式確實(shí)存在“講究”的。因?yàn)閷幉ㄌ煲婚w是按照《周易》的“天生水,地六成”建筑的理念,其目的就是借用這個理念“以水克火”,避免圖書館失火造成珍貴圖書的損失,這是溫穗閣等七館模仿天一閣的主要目的。大房子屋頂下的六個房間象征著“天一”和“地六”的。

文水閣建成后,73歲的乾隆皇帝第四次也是最后一次來到盛京故宮。面對新建的書柜和《四庫全書》的收藏,這種祥和與繁華“古稀天子”我深受感動,很高興看到我的愿望在我的祖宮實(shí)現(xiàn)了。后來在盛京內(nèi)務(wù)府設(shè)立了六品官,負(fù)責(zé)文水閣《四庫全書》的管理和保護(hù)。

文水閣東山墻旁,有一座紅墻黃瓦的方碑亭,亭中有一塊漢文滿文石碑,正面刻《文溯閣記》,背面刻《宋孝宗論》,均為乾隆皇帝所書。

文綏閣后的院落里,有七間陽西齋房,兩邊有手書回廊與文綏閣后回廊相連。翟的東廳有一幅御制屏風(fēng),是皇帝題寫的“陽光明媚的天氣和春天的語義搜索”如對聯(lián)的內(nèi)容,我們可以知道,這應(yīng)該是圖書館配套的研究亭。出了陽西齋北門,又進(jìn)了一個院落,正面九廳,每物三室根據(jù)它的位置和大廳內(nèi)陳設(shè)的記錄,它在布局和功能上也應(yīng)該是一座與陽西齋結(jié)合的建筑。

館藏文物 編輯本段

清雍正年間s斗菜龍鳳市場:此盤為白地斗彩大盤,飾龍鳳戲珠,一條五爪飛龍,形體蜿蜒蒼勁,鳳舞展翅于祥云之間,呈龍鳳共舞格局。盤外飾海水絕壁,壽山福海。靈芝盛開,云蝠在壽山上翩翩起舞。底“大清雍正年制”六字兩行雙圓青花楷書。整盤胎質(zhì)細(xì)膩,釉色純正,形制規(guī)整,是清宮祝壽的御用器皿。

沈陽故宮博物院

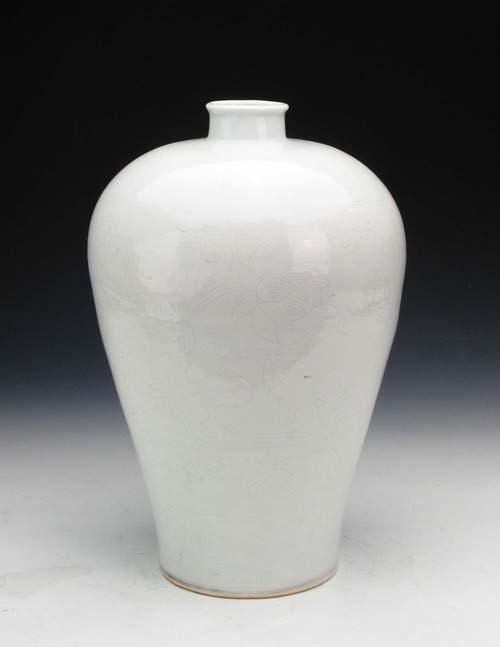

沈陽故宮博物院明永樂白釉暗弦枝蓮梅瓶:小嘴巴,圓嘴唇,短脖子和豐富的肩膀。器物的紋飾是切花,肩有兩弦,肩有兩弦,中間是靈芝的圖案八個靈芝首尾相連,枝干不斷纏繞。腹部有兩組大荷葉,每組是三朵競相開放的荷花,表情各異。此瓶為明代永樂年間景德鎮(zhèn)官窯瓷器,白釉甜潤,白中閃青。釉面潔白,光亮潤澤,胎質(zhì)細(xì)膩潔凈,器身整體成型良好。肩部圓潤,略豐滿。底足為平底。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院董其昌仿米色山水圖:明晚期,絹本。用筆參與穿麻和米點(diǎn)畫的方法,就是自己的臉。卷后部行書自題:佳友黃子久《富春大嶺圖》、米慧遠(yuǎn)《瀟湘圖》,寫的兩院和平會議,是這一卷其中大部分是巨然和海月畫的s父子。后署款:董玄宰識”,下鈐“知制誥日講官”董其昌印”白文印二方。款側(cè)鈐“楨父審定”墨緣堂賴氏收藏書畫”二印。

清李鴻舒航對雨詩集卷:這本書寫于乾隆十八年(1753)綠色片金蠟箋紙。朱文,一種帶縫鈸的篆書“石渠寶笈所藏”方吟,寫一首自創(chuàng)的五言詩,全詩是“細(xì)灑重灌,浮pu清爽浮。It 洗車的時候下雨了,而且當(dāng)你 你很快樂。池樞紐格局如疊,屋檐與琴韻四處游走。當(dāng)云晚來時,我更喜歡蟾蜍的流動。詩后自題“對雨作”,后署款“貴由新秋月,御筆”

清黃明小點(diǎn)七彩金龍夏朝服裝:載湉,清朝光緒皇帝。這件皇家禮服是夏裝之一,是它的御座、大婚、萬壽圣節(jié)、重大儀式和祭天等祭祀活動的著裝。是亮黃色的,是披肩領(lǐng)、馬蹄袖的大襟袍。披肩上用黑紗繡著兩條小圓點(diǎn)的金龍,外套有兩肩一胸、背面各飾一條龍,飾十二章傳統(tǒng)圖案,中間有五色云紋,下圖有橫飾。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院清余慶巧雕亭臺蒼松山巒:藍(lán)寶石質(zhì)地,帶棕黃色皮殼,一般呈立體山形。一面以凸雕、通過雕刻等技術(shù)切割成山峰、瀑布、小橋、松樹后面,有一座古廟,重檐重脊,幽靜雅致一位老人帶著一個抱著鋼琴的男孩在寺廟前慢慢走著;另一面以凸雕、通過雕刻和其他技術(shù)來切割巖石、瀑布、樓閣、松樹等圖案,山腳下兩只鹿一前一后,影影綽綽;山上的兩只鶴相互呼應(yīng),其中蘊(yùn)含著“在何璐同春的 塊巖石上,還有一首五言詩,題寫的是御號《朱砂峰》。山下有一座雕花木座。

干龍漆菊花花瓣盒:這個盒子是清乾隆四十一年做的,上面蓋著粉條菊花花瓣。盒子刷的是紅漆,底腳刷的是黑色的金漆“乾隆年制”篆字款。有一首五言詩,周圍是金漆隸書“蒯練的是前清,跟增加的系統(tǒng)更精細(xì)。拯救英語如菊花展,一朵比一朵輕。我不 起初感覺不到我的手,但我的心似乎是深情的。立云十人諫,羞于竟生。甘龍冰沈重俞春躍體”,尾鈐“德”描金篆字印章款。這是一件乾隆年間制作的脫胎漆器,器型規(guī)整,漆色潤澤。它是皇宮里的皇家珍寶。

乾隆景泰藍(lán)海水雙龍筆筒:整個筆桿呈弧形山狀,五組山峰聳立,峰間溝壑谷可做筆桿。這座山是用景泰藍(lán)琺瑯制成的,是深藍(lán)色的、淺藍(lán)、綠色、純藍(lán)和地面同色,讓山峰更有層次感;峰下有一條金龍,龍首間有一條金色的萬字紋,龍身下有一條綠色的海紋。筆桿下為弧形鍍金底座,鑿有一圈珍珠紋,下部束腰,下部鑿有草紋底座底部布滿如意云紋,底部中央用楷書篆刻陰字“乾隆年制”4字款。

沈陽故宮博物院

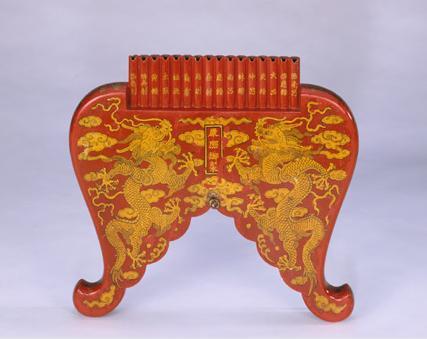

沈陽故宮博物院干青龍式朱漆畫金云龍模式長笛:通體用朱砂漆繪制,多為木質(zhì),雕成劈開的獸腿形狀,腿下部雕成云的形狀。兩面都畫著金和兩條玩珠子的龍、浮云、火焰紋,火焰珠前端一個長方形的水池,里面有金漆楷書“乾隆八年制”年款。笛子的上部是單排十六根吹奏用的竹筒,每根竹筒正面用金漆寫著楷書的名字,從左至右“倍夷則”倍無射”黃鐘”太簇”姑洗”蕤賓”夷則”無射”應(yīng)鐘”南呂”林鐘”仲呂”夾鐘”大呂”倍應(yīng)鐘”倍南呂”笛子底部有一個彩色的流蘇。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院清朝宗憲皇帝進(jìn)貢寶藏:此寶為嘉慶四年(1799)清朝的故宮由舊寶變成了雕版。寶藏的上半部分是一個單蹲的龍鈕,繪有金色,鈕上系著明黃色的絲繩。謚寶文字為滿、中英文組合為朱文,右為四行漢文篆書,左為四行滿文篆書。其文為“世宗昌表文吳應(yīng)明寬仁大孝直成縣皇帝 ■寶藏”寶藏用明黃色和金色包裹,上面蓋著四組花和烏云,裝在有龍鳳圖案的雙層金漆盒子里。至寶于嘉慶四年改名,從北京送到盛京祠堂收藏清末民國時期保存在沈陽故宮崇墨閣。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院清點(diǎn)翠頭簪:用珊瑚、珍珠制成。整個主題是 quot蝴蝶愛花 quot蝴蝶在花叢下,一朵花開了,旁邊還有兩朵含苞待放的花蝴蝶和花都是藍(lán)色的,應(yīng)該是翠鳥毛做的花瓣是兩層,都是五瓣雄蕊是珊瑚色的,兩個花苞微微下垂蝴蝶的翅膀是展開的,蝴蝶的眼睛和翅膀上有珊瑚珠。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院清晰的紫色玻璃花盆與金畫:這個盆屬于毛玻璃。這個盆是紫色玻璃做的,有一個花嘴,有四個大花瓣和兩個小花瓣口繪金,腹飾凸花也繪金;底部紋飾為菊花花瓣紋,盆底呈橢圓形,邊緣呈鋸齒狀,不是特別規(guī)整。這個盆用紫色玻璃和金花裝飾,高雅別致。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院青楠木浮雕靈芝托盤羅漢沙發(fā):總體分為靠背、扶手、羅漢榻由三部分組成,全部由楠木雕刻而成。沙發(fā)上部后側(cè)中間為半圓形木雕靠背板,左右兩側(cè)連接有扶手板。靠背、扶手邊框大多是幾何直線,內(nèi)部、兩個外表面都刻有浮雕技術(shù)、靈芝紋圖案。靠背上部為弧形,浮雕靈芝圖案,兩側(cè)雕刻靈芝圖案,左、右扶手的前部雕刻有圓弧形的巨大靈芝圖案。羅漢榻的下部是束腰的,腰上刻有許多浮雕和蓮花花瓣。

綠色緞面刺繡博顧凡,配有透明紅木手柄:此扇為長方形,有許多曲邊,扇頂略向后彎曲,扇面為綠緞,繡有五顏六色的花朵、博古花紋,帶浮雕錢邊,而扇的中骨和邊是用彩色繡錦邊做成的。扇面與柄部結(jié)合處有紅緞五瓣梅花裝飾,花上繡有佛手、瓜、桃及五蝶圖案。扇柄為紅木,刻有花卉圖案,柄兩端鑲嵌有綠色骨飾。柄頭系黃色絲穗。

沈陽故宮博物院

沈陽故宮博物院附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。