黃極

基本概況 編輯本段

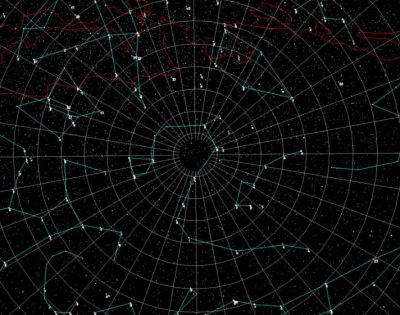

黃極包含兩個點,即北黃極和南黃極。由于歲差現象的存在,天極會以大約25,800年為周期,沿著一個圓形軌道環繞黃極運動。在2009年8月26日這一天,北黃極的坐標值為赤經1800.0,赤緯+66°33′38.6″(J2000的精確值);南黃極的坐標值為赤經600.0,赤緯-66°33′38.6″(J2000的精確值)。當在赤道坐標系統中呈現時,這些坐標值反映了地球轉軸的傾角。

值得注意的是,黃極不可能出現在暗黑天空中的天頂位置。根據定義,黃極與太陽的位置相距90度,因此當黃極位于天頂時,太陽必然還處于地平線之上。

天極定義

天極是地球自轉軸(地軸)向天球無限延伸后,在無窮遠處與天球相交的兩個假想點,分別為北天極和南天極。

現象原理 編輯本段

當我們仰望夜空時,會看到星星仿佛從頭頂由東向西移動,這給人一種天球也在從東向西自轉的錯覺。實際上,這是由于我們以地球為參考系進行觀測的結果。地球并非慣性系,而是繞著地軸持續自轉,因此相對觀測者而言,會產生天球繞地軸自轉的錯覺。天球“自轉”的周期與地球自轉周期相同,均為恒星時的23小時56分04秒。

天球坐標系統

地軸延伸至無窮遠處與天球相交于兩點,即天極。以地球為參考系時,觀測者會發現這兩個點是天球上唯一的一對不動點。以這兩點連線(即地軸)為基準軸,以地心為原點,以赤道平面為基準面,所建立的天球坐標系統即為天球赤道坐標系統。相應地,北天極和南天極的坐標第三值(即赤緯)分別為+90°和-90°。

攝影應用 編輯本段

在天文攝影中,特別是追蹤攝影方面,赤道儀作為追蹤裝置必須先對準天極,才能準確追蹤并拍攝天體。

歲差定義 編輯本段

歲差(axial precession,字面意義為“(自轉)軸進動”)是天文學中的一個重要概念,指的是一個天體的自轉軸指向因重力作用而在空間中緩慢且連續變化的現象。例如,地球自轉軸的方向會逐漸漂移,其頂部會搖擺,并以大約25,800年為周期掃掠出一個圓錐形軌跡(在占星學中稱為大年或柏拉圖年)。“歲差”這一名詞通常僅針對這種長期運動而言,而其他在地軸準線上的變動,如章動和極移,其規模要小得多。

歷史背景 編輯本段

在歷史上,地球的歲差被稱為分點歲差。這是因為分點(春分點和秋分點)會沿著黃道相對于背景恒星向西移動,與太陽在黃道上的運動方向相反。在非技術性的討論中,這一名詞仍被沿用,但在詳細的數學研究中則不再使用。據記載,喜帕恰斯發現了分點歲差現象,盡管確切的時代和日期并不清楚,但由托勒密認為是他所做的天文觀測推測,其活動期間在公元前147年至127年之間。

研究發展 編輯本段

在19世紀前半葉,隨著對行星之間引力計算能力的改進,人們發現黃道本身也有輕微的移動。1863年,這一現象被稱為行星歲差,而占主導地位的部分則被稱為日月歲差(lunisolar precession)。它們合起來稱為綜合歲差,并取代了分點歲差的概念。日月歲差是由太陽和月球對地球赤道隆起的引力作用造成的,它引發了地軸相對于慣性空間的轉動。

行星歲差(實際上是一種進動)是由于其他行星對地球和軌道面(黃道)的引力作用在小角度上造成的,它導致黃道面相對于慣性空間移動。日月歲差的強度比行星歲差強大了500倍。除了月球和太陽之外,其他行星也會造成地軸在慣性空間中的運動產生微小變化。在對比時,這可能會造成對日月歲差和行星歲差的誤解。因此,國際天文聯合會在2006年將主要部分重新命名為赤道歲差,而較微弱的成分則命名為黃道歲差。但兩者的合稱仍然是綜合歲差。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。