馬王堆漢墓

馬王堆漢墓位于古漢路省人民路中國湖南省長沙市芙蓉區人民醫院(馬王堆院區)里面是西漢初年長沙丞相李滄之墓。這座墓是湖南最有名的一座(截至2023年6月,)保存最完好的漢代王侯墓也是20世紀世界上最重要的考古發現之一。1976年,馬王堆漢墓遺址被公布為湖南省省級文保單位;2013年5月,該墓被列入第七批全國重點文物保護單位。

馬王堆漢墓發現于1971年,1972年至1974年進行了發掘,先后發掘了三座相鄰的墓葬,其中第二座為李滄侯墓,第一座為李滄之妻辛追墓,第三座為李滄 的兒子。三座墓都超過10米深、洞穴與墓道垂直,墓葬是自上而下密封的土層、夯土、白膏泥、木炭,墓底的墓是外棺、邊箱、一種有內棺的棺槨結構,其中大量隨葬品放在棺室周圍的側箱中。

從墓中出土了3000多件文物,包括食物、漆器、陶器、樂器、土器、織物、簡帛文獻、木俑、武器和其他種類,主要分布在一、三號墓中。此外,世界 在一號墓中發現了中國第一具保存完好的軟濕尸體,顯示了中國西漢時期人類高超的防腐技術。考古學家高認為:馬王堆漢墓的發掘和墓內文物的保存完整,對西漢初年政治的研究具有重要意義、經濟、科學文化、喪葬制度和社會生活的方方面面都有重要的參考價值。目前,馬王堆發掘的文物位于湖南博物館長沙馬王堆漢墓展區;馬王堆漢墓遺址位于古漢路省人民路湖南省長沙市芙蓉區人民醫院(馬王堆院區)內,其一、二號墓已經回填完畢,三號墓的坑開放展覽。

墓葬布局

墓葬方位

馬王堆漢墓位于古漢路省人民路中國湖南省長沙市芙蓉區人民醫院(馬王堆院區)內。馬王堆由兩座自東向西并列的土堆組成它的大小在方圓不到一公里,離地面20多米,呈橢圓形土堆上有兩座四五米高的小山。土堆下面的三個墳墓的方向如下:一號墓位于東面,二號墓位于西面,一、二號墓的入口離最近的地方有23米;三號墓靠近一號墓的南面,兩座墓為4.3米。

墓葬形制

馬王堆漢墓的位置原來是一塊四、對于高五米的土堆,在建墓時,先在土堆上挖出墓坑的下部,再用板筑的方法夯筑墓壁和墓道的上部逝者下葬后,填土夯實,筑成土堆。馬王堆一、三號墓形制相似,二號墓形制略有不同。

一號墓規模最大,形制為長方形豎穴,北側有墓門,南北長19.5米,東西寬17.8米,往下有4級臺階,每級約1米高;再往下是斗形的坑壁,直達墓底,深16米,長7米.6米,寬6.7米,高32米;墓底墓室周圍有一層厚度為0.4—5米木炭,木炭外層均勻填充厚度為0.6—1.3米的白色糊狀泥漿,其粘性很強、透氣性極低,密封性好,更好的保護墓中的棺材、尸體、隨葬器物。

二號墓發掘時,土封達6米,底徑31.5米。墓坑是一個豎洞,有一個墓道墓道方向為正北,墓坑深度16米,墓道入口為南北長11米的不規則橢圓形.5米,東西寬8.95米。底墓高3米,長7米.25米,寬5.95米,呈長方體形狀。在木坑北面的傾斜墓道中,有一個高度為1.18米和1.05米長的娃娃,兩個娃娃面對面跪坐著,頭上插著鹿角它是用木塊和草繩做成的,外層是草和土。底部墓室周圍的最外層填充了白色和黃色的石膏,石膏層中有一個生銹的鐵夯錘、一些竹竿來保持綠色、竹片和鋸末根等。石膏層被10的厚度向內包圍—70厘米的木炭,然后向內就是棺材。由于二號墓的膏泥堆積薄,分布不均,密封性差,屢遭盜掘,所以保存并不理想。

三號墓挖掘時,土的高度為7.8米,其中前2.5—4.其實3米是給一號墓的土,土層下面有20厚—30厘米的白色石膏泥也是一號墓入口處的密封層。再往下是三號墓的原始封土層,是五花圖,厚度兩米多。三號墓的坑也是一個長方形的垂直洞穴,方向是正北墓道位于北面,坡度為19°和二號墓一樣,還有兩個人偶,其中西側的人偶左臂受損、透頭顱已不存在。墓坑深17.7米,墓口南北長16米.3米,東西寬15.45米,從墓口往下有三級臺階,其寬度逐級遞減1米,再往下到斗坑壁。底部槨室長5.8米,寬5.05米,周圍也用石膏層和木炭封好,其中青色石膏層有60厚—70 cm,但有些部分薄到10 cm、甚至沒有膏泥;木炭厚為15—30厘米。

棺槨結構

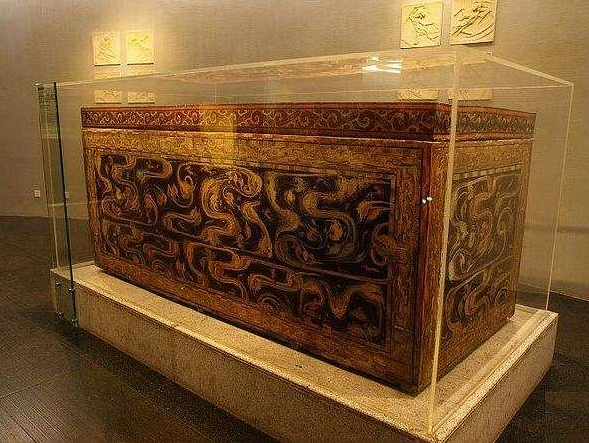

一號墓的棺槨結構整體為二棺四棺,其棺室巨大,四層棺嵌套扣合、它由榫和螺柱制成,使用木材約52立方米。在墓坑的底部,三個方形墊木水平放置,墊木上方是墓室,整個墓室長6米.73米,寬4.9米,高2.8米,全部用厚重的松木木板搭建。先將兩層棺室的底板放在墊木上,底板上有四個棺壁和四個隔板,形成東南西北四個側箱,中間一個棺室;側箱用來放置隨葬品,棺室內放置四層棺材。腔室頂部覆蓋有薄頂板和厚雙層蓋板,蓋板四周有邊框。在棺室中央的棺室里,四層木棺都是用楸木做成的,內壁刷著紅漆。由外向里,外棺(第1層)為外髹黑漆、無蓋棺材,2長.95米、寬1.5米、高1.44米;二樓是黑漆棺材,長2.56米、寬1.18米、高1.14米,外墻裝飾有復雜的云紋和形態各異的怪獸、禽獸;第三層是朱迪的彩繪棺材,長2米.3米、寬0.92米、高0.89米,飾有龍的棺壁、虎、朱雀仙人等吉祥圖案;內棺(第4層)直接尸體,其長度為2.02米、寬0.69米、高0.63米,棺材蓋上后,橫加兩束絲,再蓋上絨繡為邊飾的羽毛貼花錦。

二號墓棺材上層已經腐爛,只有底板完好,從上到下為0.72米、95米、2.04米以及3.69米共四層,其中一二層厚度約8厘米,三四層厚度約22厘米所以第一層和第二層被認為是棺材板,第三層是棺材板或棺材板,第四層是棺材板。

三號墓底部橫放三塊墊木,再豎放兩層厚19厘米的木板,每層三塊;上層的底板長5.09米,寬3.37米,下層更小。底板上豎立的八塊,厚約19厘米、不同長度的樓板嵌板,深度為1.15米,形成一個棺室和四個側箱。棺室長2.61米,寬1.22米;東西兩個盒子都是62厘米寬、長2.63米,南北側箱子的長度為2.87米,寬41厘米、94 cm,其中北箱中部偏東有一個門框形木框支撐頂板。在室的上面,有一層厚度為6—6.8 cm屋頂,中間三塊長方形板,東邊一塊長板,南北一塊梯形板、兩塊拼接的梯形板。屋頂上方有兩塊蓋板,其中四塊板橫放在上層,下次再放五塊板兩塊蓋板的厚度均為19.5—22 cm,帶外框,上框是5.60米,寬4.25米,下框略小。整個墓室鋪著比蓋板略大的一整塊竹席,大小為25平方米。在棺室內,整個棺材由一個緊密嵌套的內層組成、中、它由三層木制棺材組成,長度為2.57米、寬1.16米、高1.13米,棺材長2米.34米、寬92厘米、高88厘米,內棺2具.14米、寬72厘米、高67厘米。外棺和中棺都涂有深棕色油漆、一口素棺,內有紅漆,中間棺的兩側和底部用整木雕刻鑿成;內棺上漆,加兩個絲束,再蓋上以絲絨錦緞為邊飾的刺繡。棺槨出土時,棺蓋密封不嚴,三層木棺均有裂縫,保存狀況一般內棺約有250升積液,尸體和衣服都腐爛了從棺材里散落的骨架可以判斷,死者是一名三十多歲的男子。

出土文物

綜述

馬王堆漢墓是西漢長沙丞相、侯李滄墓出土文物3000余件包括700多件精美的漆器、500多件上乘面料、竹簡帛書文獻50余件,木俑眾多、樂器、陶器、兵器等。這些隨葬品被放置在墓中棺室周圍的四個側箱中,充分展示了西漢時期的社會生活、喪葬習俗的方方面面。

一號墓出土了1400多件隨葬品,其中包括184件漆器、陶器51件、木俑162個、有48個竹棚,100多件各種絲織品和服飾,100多件樂器和其他竹木器皿,44筐明幣,記錄各種隨葬品的木簡;此外,一號墓還出土了一具世界罕見的女性軟濕尸體,尸體身份為墓主人辛追。三號墓出土的文物總數超過1100件,其中包括316件漆器106件木俑52件竹稗和一些其他珍貴文物。

遣策

馬王堆一、三號漢墓共出土竹簡722枚,用來一一記錄隨葬品的名稱、數量,以及各項小計,是迄今為止發現的最完整的兩批同類竹簡。

一號墓出土312件,平均長度27.6厘米,出土時散落在東箱北側的漆箱上根據簡牘的散落方向和簡牘的內容,可以大致確定所記載物品的類別和順序如下:首先是副食品、調味品、酒類、糧食;其次是漆器、陶器、衛生間和絲綢服裝;最后是樂器、竹器、木制和陶制明器,但沒有提到尸體的衣服和相當數量的木制小雕像。

三號墓共出土竹簡木簡410件,其中木簡6件,竹簡404件,其中歷年木簡出土時位于東箱,其他記載隨葬品概要的木簡竹簡位于西箱北面三號墓的木簡和竹簡不僅記載了與一號墓相同的內容,還記載了喪葬事宜,包括車輛、樂舞、仆人和其他服務員,以及禮儀、兵器和樂器等物。三號墓調度記錄的順序大致如下:日歷年木簡開始了,接著是男人女人和孩子、車馬、食物、漆器、土器、其他雜項物品和絲織品。

印章

馬王堆漢墓中發現的印章是鑒定墓主人的依據之一。一個是在一號墓中發現的“妾辛追”雕版印刷,方型,體帶穿孔,印面用陰刻篆書,橫長字。還有一種說法是印刷體字是單字“避”,而非“辛追”二字。二號墓中發現了“利蒼”玉印、長沙宰相銅印和侯智印,其中“利蒼”玉璽是墓主人的私人印章,印面用陰刻有印章“利蒼”二字;長沙丞相”青銅印是墓主人的官印,是鍍金的,上面有金和龜扣印章表面刻有陰篆“長沙丞相”四個字;轪侯之印”青銅印章是所有者 的騎士印章,也是鍍金的、龜鈕,印有殷篆書“轪侯之印”

漆器

馬王堆漢墓出土的漆器約有500件,是各地發現漢代漆器數量最多的一次、保存最好的一批。其中一號墓出土漆器184件,大部分位于墓的東箱,少量分別在南箱和北箱;三號墓出土316件,分布在四個側箱中雖然數量比一號墓多,但保存情況比一號墓差,有幾座殘破。這批漆器按用途可分為兩種:盛食器,包括鼎、盒、盤、盂、案、匕等;盛酒器,包括鈁、鍾、壺、具杯盒、勺等;飲用食品容器,包括 quot飲酒和飲酒quot、耳杯、小漆盤;水器,包括盤、匜;家具,包括幾件、屏風;以及娛樂設備工具等。這些漆器胎有木胎、竹胎和夾層胎,大部分是木質胎。漆器的表面涂有彩色顏料、油畫,顏色是紅色的、黃、白、金、黑、灰、綠等。畫出來的圖案主要是幾何圖案,包括云紋、環紋、小鳥 的頭像,還有一些龍鳳和云鳥、花草紋等。部分漆器上寫有“轪侯家”所有者 的文字標記,其中一些也寫“君幸酒”君幸食”文字表示器皿的用途,有的銘文表示容量;一些漆器是代表成都政府作坊制作的“成市□”戳記。

陶器

馬王堆一號墓和三號墓的調度圖中均有少量陶器的記載,其中一號墓的簡報中記載了丁等42件陶器、壺、鍾、鈁、煙囪等形狀的盒子以及摘要中未記錄的其他部分、豆、鍋等墓中實際出土陶器51件,其中東廂22件,南廂26件,北廂3件,按器形分有12種。三號墓共有31枚竹簡(套)陶器,但只出土了陶燈和熏爐。

馬王堆漢墓出土的陶器,根據其特性可分為鍍錫陶器、彩陶和浮雕硬陶罐。鍍錫陶器表面有一層錫箔,用來裝飾和保護器皿;彩陶坯體均涂黑粉,蓋涂黑褐色漆,黃色、綠、銀灰色三種顏色的圖案;出土的印紋硬陶罐都是輪制的,形狀都是大口、短頸、深腹、平底,器身肩部印有印花席紋,腹部印有方格紋,表面涂有黃褐色或紅褐色釉。

織品和衣物

一號墓出土了100多件基本完整的絲織品和服飾,其中有46件單帛;衣服超過58件,其中15件還算完整、夾綿袍及裙、襪、手套、香囊和巾、袱;20多塊織物包裹著餐具。這些面料和服裝大多放在六個竹棚里。還有一些用于埋尸絲綢衣服的面料,在棺液的侵蝕下,大部分已經變脆、腐爛。三號墓埋有10碼的絲織品,與一號墓大致相同,織錦顏色較多,但大多破碎不成形。

墓中發現的平紋紗和圈紋錦反映了漢代紡織技術的發展;此外,印花彩紗的發現也為判斷當時的印染工藝水平提供了參考;一號墓中發現保存完好的亞麻布,由苧麻或大麻編織而成,仍有相當的韌性。

素紗單衣

一號墓出土,為輕薄透明的防空平紋織物,長160厘米,袖長195厘米,袖口寬27厘米,腰寬48厘米,重48克如果去掉領子和袖子的厚邊,衣服的重量只有20多克。面料是紗線,原料是桑蠶絲結構精密細致,漢代普通平紋機織成極輕無色,故名“素紗”,顯示了當時紡織技術的發展。

絨圈錦

用作衣服的邊緣裝飾,與普通織錦不同,圈圈織錦由多色經紗和單色維紗制成,表面呈長方形、幾何線條圖案具有立體感,這種高級復雜的織物需要用雙經軸機構進行復雜的提花織造。絨圈錦是一種早期的起絨織物馬王堆漢墓中絨圈錦的發現,證明絨織物早在2000年前就出現在中國紡織加工體系中,而不是像以前認為的出現在唐朝以后或從國外傳入。

黃色紗地印花上色直針絲綢棉袍

馬王堆一號墓出土,長132厘米,袖長228厘米,袖口寬28厘米,腰寬54厘米。印花和著色是在高檔真絲織物上用淺色方孔紗結合印花和繪畫加工方法進行的。

T形帛畫

在一號墓和三號墓的棺槨上發現了一幅色彩鮮艷的彩繪絲綢畫、保存完好,出土時蓋在內棺蓋上長度接近棺材板長度,頂部在北方,用竹竿包裹;末端在南。頂部有一面綁著棕色絲帶的玳瑁墻。在遣策中記錄有“非衣一長丈二尺”,“非衣”也就是蓋在內棺上的帛畫。兩幅絹畫都是T型的,下垂的角上用尖刺裝飾;整體來看,有寬有窄,由三塊絲組成,中間一塊長絲,上部兩邊縫一小塊。一號墓帛畫長度為2.05米,頂部寬度0.92米、高0.67米,末端寬度0.477米;三號墓帛畫長達2.345米,1頂.416米、高0.458米,下端為0.5米。

兩幅帛畫題材相同,但布局和構圖略有不同較寬的上部繪有天球,天球上有太陽輪太陽太陽扶桑書、月亮輪和蟾蜍和玉兔、人身蛇尾神、守門神等;中間部分是人類世界的場景,描繪了墓主人 他升天了、祭祀圖像;盡頭在地下,有一個赤裸的巨人。整幅畫的主題是“引魂升天”。

帛書與醫簡

馬王堆三號墓出土了大量的帛書和少量的醫牘,出土時位于東箱的一個長方形的漆盒中,共有12萬字,其中大部分已失傳一千多年。三號墓有兩卷200枚竹簡,都是醫簡一卷主要講養生之道,另一卷講房間藝術。帛書的一部分寫在高48厘米的寬絹上,折成長方形,放在漆盒下層的格子里;另一部分寫在半片寬24厘米的絹上,卷在木條上,壓在兩卷竹簡下。這些帛書出土時破損嚴重,大多沒有書名最后經過整理,出土的帛書有50多種,涉及政治、經濟、哲學、歷史、天文、地理、醫學、軍事、體育、文學、藝術等。

朱地彩繪棺

朱迪畫棺出土于馬王堆一號墓,從外到內是第三層它長230厘米,寬92厘米,高89厘米棺槨內外壁刷有紅漆,外壁紅漆地上繪有龍、虎、朱雀、鹿神仙等象征吉祥的豐富形象,具有較高的繪畫技巧;彩色使用了青綠、粉褐、藕褐、赤褐、黃色白色等高亮度的顏色。

樂器

馬王堆漢墓出土的硒、竽、笛、琴、有五種樂器和一個放有木制人物的時鐘、磬、筑三種模型樂器。其中,一號墓出土的弦樂器有25件、二十二根管子和一套(十二支)竽律;三號墓除出土瑟、除此之外,還有七弦琴和六孔長笛。

二十五弦瑟

一號墓出土,是西漢早期發現的唯一完整的樂器.主體為木質,長116 cm,寬39.5厘米,表面呈拱形,首尾各有一個首岳和三個尾岳,用于繃緊琴弦;本體下方嵌有底板,底板的兩端分別命名為“首越”尾越”的兩個共鳴窗。有25把大鍵琴,由四股素絲制成。

兵器

馬王堆三號漢墓出土了包括土劍在內的五種兵器共31件、戈、矛、弩、弓和兵器架等;另有劍鞘、劍首、劍格、戈鐏、矛鐓等兵器配件數量計入兵器總數后,出土兵器12種為41件,多為墓室北翼。除了咕魯之外的武器和其他物資、帶鉤以及劍首、劍格為銅制,其余為硬質和木質。

木俑

馬王堆漢墓中出土了數百件不同形狀和大小的木俑通過他們不同的造型和服飾,我們可以看到不同地位的木俑。其中一個木俑地位很高,身材高大,頭頂高冠,腳底有銘文“冠人”二字。位于東面的一號墓出土了兩個戴王冠的人、在南面的兩個側廂里,頭人抬著幾十個彩繪木俑。出土的木俑中,多為彩繪俑,一號墓為女性,三號墓為男性,這些木俑大多形制相同,體型較小,面部表情悲傷,地位較低。此外,還有彩繪音樂人物、著衣歌舞俑等。

辛追女尸

世界罕見的女性軟濕尸體年代的尸體保存記錄,是從馬王堆一號墓中出土的尸體的主人是辛追,他身長154厘米,體重34磅.3千克,頭、頸、四肢、皮膚濕潤呈黃褐色,皮下脂肪豐富,軟組織尚有彈性,部分關節有一定活動范圍。解剖女尸后發現,內臟相對完整,纖維結締組織保存完好;同時可以推斷死者生前患有冠心病、膽石癥、全身動脈粥樣硬化等疾病,并在直腸和肝臟發現吸血卵。

保護情況

馬王堆漢墓文物及遺址

馬王堆漢墓發掘于20世紀70年代因為是文革時期,所有出土文物都被轉移到湖南省博物館保存。1976年,該古墓遺址被列為湖南省級文物保護單位,但未能采取妥善的保護措施隨著周邊城市建設逐漸被侵蝕,墓葬山麓被扒土建房,墓葬周圍的建筑也進入了60米的核心保護范圍。

1999年,“馬王堆漢墓陳列”走進湖南省博物館新館,然后2003年—2004年被評為中國十大精品展覽;2009年,長沙市文物局將馬王堆漢墓列入名錄“長沙十大考古發現”2013年5月,馬王堆漢墓被國家文物局列入第七批全國重點文物保護單位;2016年6月,長沙馬王堆入選世界十大古墓葬珍品;2012年至2017年,馬王堆漢墓文物所在的湖南省博物館閉館重建,2017年11月29日重新開放;2021年10月,馬王堆漢墓被國家文物局選定“一百年一百個考古發現”名單;2022年,湖南省文物局對馬王堆漢墓遺址保護作出批復,要求將重點文物保護單位馬王堆漢墓山、一號墓和二號墓的回填土堆恢復到發掘前的狀態;2023年1月,關閉三年的馬王堆漢墓遺址重新開放遺址內1號2號墓回填,3號墓坑用于展覽網站本身、周邊環境升級,游客預訂流程和體驗優化。

馬王堆辛追古尸

1972年4月28日,店主 馬王堆一號墓的內棺在湖南省博物館開棺。然后5月1日從棺材里取出來放在木架上冷藏木架內裝滿冰塊,溫度保持在12℃左右然后,小心翼翼地揭開上面的裹物和衣服,露出內衣。之后,從5月到6月對尸體進行了三次防腐處理第一次是將消毒液注入體內,浸泡在甲醛溶液中,其中體內注射分為動脈內注射和局部注射;5月17日進行第二次防腐處理,向體腔內及局部注射防腐液;6月9日,按照與第二次防腐相同的程序,對尸體進行了第三次防腐處理。

1972年12月14日完成了尸體的病理解剖,然后將尸體和內臟分開保存整形手術后,內臟被密封在一個特殊的有機玻璃標本瓶中,其中含有4.5%5%甲醛溶液;所有的內臟都保存在文物展廳里。體腔內填充消毒棉紗,切口用絲線縫合,然后浸泡在4.5%5%甲醛溶液密封在有機玻璃棺材里,放在文物展廳,4℃保存—9℃,并避免自然光。

2002年,湖南省博物館完成了新的文物展覽大樓的建設經過30年的保存評估,尸體被移入新的保存環境進入新大樓時,測量了地板溫度、對濕度的控制有機玻璃棺周圍環境的清潔度發現尸體浸泡保存液的比例做了進一步的調整和改進,以便更好地保存和保護女尸。

相關研究

馬王堆漢墓的發掘及其對防腐的影響、天文學、地理學、醫學、化學、植物學、歷史學、文學、民俗學、美學等很多領域都有相應的研究價值,無論是在中國還是在美國、日本、在新加坡等國,馬王堆漢墓研究的大量論文相繼出現、專刊、出版物。在國內,也出現了各種研究馬王堆漢墓的組織,比如湖南省長沙市“馬王堆醫學圖書研究所”,不定期發布《馬王堆醫書研究專刊》;中國湖南醫學院成立“馬王堆古尸研究組”發布時間《長沙馬王堆一號漢墓古尸研究》;關于馬王堆漢墓中的紡織品,中國上海紡織研究所和上海絲綢工業公司成立了相關課題組,并出版了一本書《長沙馬王堆一號漢墓出土紡織品的研究》。

墓主人身份研究

馬王堆漢墓發掘后,得到了一些出土文物的證實、據相關史料記載,一號墓主人確認為侯李滄之妻辛追,二號墓主人為第一代侯李滄本人,但三號墓主人身份存在爭議。一種觀點認為,三號墓主人不是二代侯爵,因為三號墓出土木簡記載的死亡時間與《史記》年記載的二代侯爵死亡時間不一致;另一種觀點認為,三號墓的棺槨系統、T形帛畫、遣冊記載的“家丞”都表明墓主人是一個諸侯,所以他的身份應該是第二代侯,并記錄李益 《史書》的s死亡時間應該是搞錯了。

墓主人族屬研究

關于所有者問題 s氏族,中國的民族學家提出了四種不同的觀點。一種是苗族人說這種觀點是基于T型的帛畫“九個太陽”傳說、墓主人的喪服、如業主 s苗族發型暗示一號墓辛追是苗族;第二個是侗族新錐是侗族的習慣稱呼、三號墓的母子葬也符合侗族的喪葬習俗此外,一些陪葬品、食物有侗族特色,物品上的圖案也符合侗族傳說和習俗,所以墓主人很可能是侗族人;三是越族說,將古籍中關于李滄的記載與墓葬制度相結合、隨葬品,認為墓主人可能是越國人;還有一種楚人的看法,是根據古籍中李滄的姓氏、經研究,認為墓的主人為楚人。

簡帛研究

1979年6月,馬王堆漢墓出土絲綢國際研討會在美國舊金山召開;2008年,中國湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究中心、中華書局三方組織聯合發起“長沙馬王堆漢墓中簡帛的融合”科研項目,歷時6年重新整理馬王堆漢墓竹簡帛書圖文、他校對注釋,并通過了世界 s領先的理論成果,最終于2014年出版了《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》這本書。

漆器整理與研究

2008年,國家社會科學基金項目“馬王堆漢墓漆器的建立與研究”該項目由中國湖南省博物館專家陳建明發起,負責帶領團隊進行研究。研究小組花了六年時間對馬王堆三座漢墓中的700多件漆器進行了研究、木器、對竹器進行了系統整理,運用了考古類型學、文化因子分析等跨學科的綜合研究方法,最終整理出四卷《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》,其中包括相關文物的整理、研究以及圖版。

馬王堆一號漢墓古體研究

世界罕見的女性軟濕尸體年代的尸體保存記錄,是從馬王堆一號墓中出土的尸體保存完好,皮膚濕潤,皮下脂肪豐富,軟組織有彈性,部分關節有一定活動能力,醫學意義重大、防腐等領域有一定的研究價值。

1973年至1980年,湖南省許多研究機構開展了古尸研究,并成立了編委會,編輯古尸專著終于在1980年出了一本書《長沙馬王堆一號漢墓古尸研究》。2003年,中南大學成立了中南大學馬王堆漢墓文物研究保護中心今年成立了中國湖南省馬王堆古體文物研究保護中心,研究馬王堆的文物和保護技術,不僅研究古體的古代防腐方法,還研究現代古體的有效保存技術。