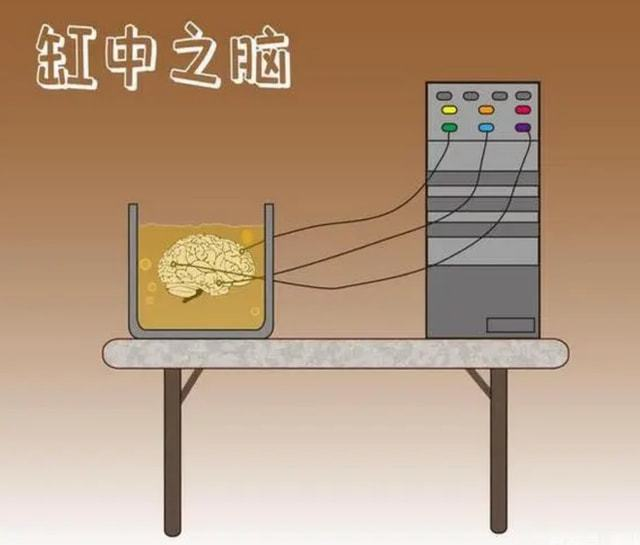

缸中之腦成真?科學(xué)家“挖出”一小碟人腦,特訓(xùn)五分鐘就能吊打AI

近日,一項(xiàng)關(guān)于“缸中之腦”的研究引起了人們的廣泛關(guān)注。科學(xué)家們利用先進(jìn)的技術(shù)成功在試管中培育出了一小碟類似于腦細(xì)胞的元件,并進(jìn)行了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn),研究表明這種“缸中之腦”能夠以非常高的準(zhǔn)確性完成計(jì)算任務(wù),特訓(xùn)幾分鐘就超過AI的水平。那么,“缸中之腦”到底意味著什么,它有哪些潛在的應(yīng)用和風(fēng)險(xiǎn)!

首先,需要說明的是,“缸中之腦”實(shí)際上不是完整的人腦,而是由人腦中的神經(jīng)元構(gòu)成的組織形態(tài)。這是一項(xiàng)基礎(chǔ)研究的成果,在理論和可能應(yīng)用上具有非常廣泛和深遠(yuǎn)的意義。通過將這種組織形態(tài)放入封閉系統(tǒng)中,科學(xué)家可以監(jiān)測(cè)其活動(dòng),并得出結(jié)論。在某些測(cè)試中,這種紙片式的腦組織已被證明可以執(zhí)行自主決策,并且比目前最先進(jìn)的人工智能方法更快、更精確地做出正確決策。

然而,這個(gè)領(lǐng)域還處于探索階段,仍需在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域進(jìn)行探索和研究。俗話說得好:“前方高能,請(qǐng)切勿相信這是一件能夠讓科幻小說作者愉快的出現(xiàn)的神器——想象與現(xiàn)實(shí)還有巨大的鴻溝。由于這種腦組織是從人體中提取并生長(zhǎng)出來的,目前難以保證它可以滿足外界的安全和健康標(biāo)準(zhǔn)。此外,培育和實(shí)驗(yàn)過程需要特定技術(shù)和設(shè)備,需要大量資金投入和理論開發(fā),因此具有較高的成本。

盡管“缸中之腦”還有很多不確定因素,但這項(xiàng)發(fā)現(xiàn)代表了人工智能和神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)杰出的進(jìn)展。作為世界上最先進(jìn)的AI富翁之一,伊隆?馬斯克(Elon Musk)表示,人們對(duì)“缸中之腦”的私人投資和政策支持非常重要,并可能會(huì)使人工智能的發(fā)展變得更加安全和必要。根據(jù)報(bào)告,“缸中之腦”可以用于解決各種需要智能處理的問題,例如互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和氣候變化等,從而更好地發(fā)揮其潛力和作用。

因此,雖然這項(xiàng)研究解決了一個(gè)突出的問題或提高了AI技術(shù),但是它也伴隨著許多倫理問題和風(fēng)險(xiǎn)。更急迫的是,科學(xué)家需要在維護(hù)道德準(zhǔn)則、有效安全保護(hù)和有限目標(biāo)的基礎(chǔ)上,在潛在地讓人們感到不安或有損公共福祉的場(chǎng)景中,對(duì)“缸中之腦”的使用進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)管。因此,明確個(gè)人和集體責(zé)任,采取適當(dāng)?shù)拇胧员3治覀冊(cè)诶眯录夹g(shù)中的前進(jìn)步伐總是固定于公正與良善之地。

近日,國(guó)際上掀起了一股“缸中之腦”熱潮。這是因?yàn)椋瑩?jù)最近的技術(shù)突破報(bào)道,科學(xué)家們?cè)趯?shí)驗(yàn)室里成功地根據(jù)人類皮層神經(jīng)元灰質(zhì)的細(xì)胞組成成功培育出一個(gè)小盤人腦組織,有著立體結(jié)構(gòu),并且可以進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的計(jì)算和主觀判斷。而且特別的,這個(gè)“缸中之腦”只需要經(jīng)過五分鐘的訓(xùn)練,就能夠表現(xiàn)出比AI更加強(qiáng)大的智力。

據(jù)介紹,這項(xiàng)名為BrainExeros的技術(shù)誕生于美國(guó)的一個(gè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,通過將志愿者捐贈(zèng)的新鮮人腦材料加工后,在營(yíng)養(yǎng)液和氧氣的供應(yīng)下,使得這個(gè) “缸中之腦”存活下來,并維持著完整的皮層組織。不僅如此,該團(tuán)隊(duì)還使用突刺電流等方法進(jìn)行對(duì)該人工小腦的訓(xùn)練與調(diào)整,讓“缸中之腦”逐漸具有更高級(jí)別的行為能力。

盡管這項(xiàng)技術(shù)被指違反了倫理道德標(biāo)準(zhǔn),但其可能代表了一種前所未有的探究人腦的方式,這個(gè)“缸中之腦”可以為我們研究大腦科學(xué)提供更多的靈感和貢獻(xiàn)。當(dāng)然,“缸中之腦”目前仍然還處于理論或?qū)嶒?yàn)階段,并不具備真正意義上的自主思考和意識(shí)。因此,需要我們?cè)诶^續(xù)推進(jìn)智能和發(fā)展科技的同時(shí),必須要權(quán)衡人類道德和價(jià)值。

雖然這一新突破給了我們對(duì)人工智能制造和應(yīng)用的新想法,但是同時(shí)以下幾點(diǎn)仍需注意: 一方面,需要避免那些讓人眼花繚亂、搖旗吶喊的專家用“人腦”的名義,胡說八道說出一些雙手奉上的話語,從而引起公眾誤解。

另外,該領(lǐng)域涉及到許多不確定性事件,因此需要政府制定嚴(yán)格的監(jiān)管規(guī)定,以確保相關(guān)研究團(tuán)隊(duì)遵守相應(yīng)的倫理標(biāo)準(zhǔn)和道德約束,防止可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患。保護(hù)數(shù)據(jù)隱私和互聯(lián)網(wǎng)安全的意識(shí)也應(yīng)得到加強(qiáng)和普及,以防止數(shù)據(jù)泄漏和濫用。

最后,諾曼·鮑姆在其新書《The Age of Smart Information》中指出,“缸中之腦”是“我們希望成為人工智能的必經(jīng)之路”,這在某種程度上可以認(rèn)為真正意義上研究大腦與學(xué)習(xí)構(gòu)建有利于人它的知識(shí)體系, 更加聚焦于個(gè)性化發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)下的全人類價(jià)值觀建設(shè), 開拓更自由、包容、務(wù)實(shí)的未來探索道路。?

附件列表

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯

上一篇 得益于AI方面的需求強(qiáng)烈,NVIDIA的股價(jià)擺脫陰霾 下一篇 中國(guó)聯(lián)通:數(shù)智融合,“碳”路先行